人文情報学月報第114号【前編】

ISSN 2189-1621 / 2011年8月27日創刊

目次

【前編】

- 《巻頭言》「デジタル人文学と大学図書館」

:チューリッヒ大学アジア・オリエント研究所図書館 - 《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第70回

「闇雲に成果を測定していないことはどのように示されるべきなのか:Elsevier の「責任ある研究評価への前進」への貢献について」

:北海学園大学人文学部 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第31回

「The Rosetta Stone online と Topoi:古代語の多層インターリニアーグロス付きテクストコーパスの視覚化」

:関西大学アジア・オープン・リサーチセンター「KU-ORCAS」

【後編】

- 特別寄稿「論文紹介:A. Fickers & T. van der Heijden「交易空間の中で:デジタル・ヒストリー実験室でのティンカリング」(前編)」

:東京大学大学院人文社会系研究科 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- イベントレポート「京都大学文学研究科・文学部公開シンポジウム「デジタル人文学の世界へ」」

:国立国会図書館 - 編集後記

《巻頭言》「デジタル人文学と大学図書館」

はじめに

筆者はチューリッヒ大学アジア・オリエント研究所図書館(日本部門)で司書をしている。以下はそのような立場から書かれた管見である旨、予め読者の寛恕を乞いたい。こうした管見を開き直って述べてしまうことに一応の意義があるとすれば、デジタル人文学と人文学の大学図書館のつながりを研究者ではなく、図書館の司書の目からながめたところにある、と思いたい。

ちなみにタイトルは永崎研宣氏が2016年に発表された「大学図書館とデジタル人文学」という論文を意識している[1]。筆者の管見がこの論文に対する一つのこたえと見ていただけるなら幸いである。

ここではデジタル人文学と大学図書館のつながりを、図書館の業務であるレファレンス、情報リテラシー教育、研究データ管理の3点から考えてみたい。

レファレンス

司書として「デジタル資料」を強く意識したのは日本のデジタル資料が目に見えて増えてきた2010年ごろ、レファレンス業務の中だった。特に国立国会図書館の大規模なデジタル化事業で多くの資料がデジタル化され、一部はインターネット公開もされた[2]。海外のそれほど潤沢な予算をもっていない、日本に関する資料を集めている図書館にとってインターネット公開され、しかるべきところで検索すれば見つかるようになったデジタル資料は大変ありがたいものだ。

この後、いわゆるデジタルアーカイブというデジタル化された文化資料を検索・利用できるポータルサイトは劇的に増えた。最初は2、3のデジタルアーカイブを知っていれば事足りたが、そのうちそれでは研究者のニーズに応えられないようになった。現在だと海外の日本に関する資料を集めている図書館の多くがそれぞれ独自のデジタルアーカイブ・リストを各自のインターネットサイトに掲載している。

筆者も同様にこうしたリストを独自につくっていたのだが、日本・北米・欧州の有志の司書の方たちとともに「日本学関連データベースリストをみんなでつくろうプロジェクト」を2018年から始めて[3]、同じような目的をもった司書が協業しその成果を共有している。このプロジェクトは現在は個人のサーバで管理されているが、将来は人間文化研究機構が幸いにも引き取ってくださる(はず)。

こうしたレファレンスの文脈ではデジタル資料は、レファレンスの答えの典拠となるもの、もしくは、司書から研究者へ提供されるものと意識される。レファレンスのスキルは司書にとって必須のものだが、レファレンスの作業はデジタル人文学というより、むしろデジタル人文学の成果物として生まれたデータベースやアーカイブを利用している印象が勝る。

情報リテラシー教育

大学図書館が学生・研究者に提供するものとして情報リテラシー教育がある。Association of College and Research Libraries(ACRL)が2016年に採用した Framework for Information Literacy for Higher Education は情報検索能力だけでなく、学術情報を取り扱うための包括的なスキルを情報リテラシー教育の対象としている[4]。こうした情報リテラシー教育の考え方は昨今ではオーソドックスになっていると考えている。

これに加えて、情報リテラシー教育でとりあげられるべきだと思われるのは、データ・リテラシーあるいはデータ・インフォメーション・リテラシーである。こうした考えに至った直接のきっかけは、人文学オープンデータ共同利用センターが提供するくずし字認識サービスを研究者に紹介しようとしたときだった[5]。IIIF 画像を取り込んでビューアーに表示する、ということを説明しようとしたときに IIIF が何なのか、という説明から始めなければならなかった。

その際思ったのは、デジタル人文学でスタンダードとされるような規格、たとえば IIIF や TEI などに立脚したソフトやツールは通常の人文学の研究にも使うことができる便利なもののはずだが、IIIF や TEI に普段さわることのない研究者にとってはそうしたソフトやツールを使うことがそもそもハードルになりうる、ということだった。

このような契機でデータ・リテラシーについて考え始めたのだが、英国の Chartered Institute of Library and Information Professionals(CILIP)の Definition of Information Literacy 2018[6]やドイツのシンクタンク Hochschulforum Digitalisierung が2019年に公開した Future Skills:Ein Framework für Data Literacy[7]を読むとより包括的なデータ・リテラシーが構想されているのをみつけた。自分の考えがそれほどずれていなかったと思えた一方で、これからこういった考えを取り込みつつ自分の図書館からどういったサービスを具体的に提供できるか、と考えさせられた。

すべての学生が研究職に就くわけではないので、情報化社会で生活するのに重要なリテラシーを大学教育の一環として図書館から提供したいと思っているが、人文学のための大学図書館として、人文学研究のために必要最低限のリテラシーももちろん提供したいと考えている。

こうしたリテラシーの提供のためには司書がデジタル人文学の分野の新しい動向をおさえつつ情報リテラシー教育に反映させる継続的な自己研鑽と、そういった分野に詳しい教員が身近にいるならば、その教員との積極的な連携が重要となる。

研究データ管理

図書館が携わるべき新しい分野として、研究データ管理がある。研究結果として論文だけでなく、研究の中で作成された研究データも FAIR 原則に従いできるだけ長期間に亘り公開するのがその目的である。図書館という機関がウェブ公開を受け持つことで、こうした目的を効率的に達成することができるのではないかと期待されている。

北米・欧州の中でもすでにこうしたサービスを提供している大学図書館はあり、その活動をみていると、学術プロジェクトの予算獲得時に必要となる研究データ管理プランの作成から専門図書館員が関わることがあり、プロジェクト終了後はデータを保持し長い期間公開するタスクを受け持っている。ここでは大学図書館はデジタル人文学のプロジェクトの誕生、運用、終了後のすべての行程に関わっている。

さらに、公開されたデータを使ってさらに多くの新しいデータや研究成果が生まれることが想定されるので、今後大学図書館がデジタル人文学のインフラとしての存続を考えるならばこのタスクは決して無視できない。扱うデータもその量が増えるだけでなく、質・種類も今後は増えるだろう。例としてあげるならば、2020年の夏には IIIF の Presentation API 3.0が公開され、音声データと動画も扱えるようになった。これを機に様々な音声データや動画が IIIF に準拠して公開され、それに伴い MEI(Music Encoding Initiative)などに従って書かれた楽譜なども増えるだろう。

これらをどのようにして次の世代に引き継ぐか―これは人の営為を記憶・記録する装置としての図書館が研究者たちと一緒に考えるべき課題だと思っている。

まとめ

以上、図書館の一司書の視点からみたデジタル人文学と大学図書館のつながりを述べた。いずれの分野も現在進行形で変化していて課題や不安は山積しているが、同じことを考え行動している司書・研究者の方がいるのはわかっているので図書館がひとりでこれらの課題を抱え込むこともない、とも思う。ひとりでできないことはみんなでやってみればよい。何よりみんなでやるのは楽しい。

というわけで、筆者はデジタル人文学と大学図書館の今後のつながりを楽しみにしている。

執筆者プロフィール

《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第70回

「闇雲に成果を測定していないことはどのように示されるべきなのか:Elsevier の「責任ある研究評価への前進」への貢献について」

昨2020年12月16日、オランダの国際学術出版社である Elsevier は、DORA に署名し、CrossRef へ引用文献リストの提供を行うことを発表した[1]。DORA は、正式名称を San Francisco Declaration on Research Assessment といい[2][3]、雑誌のインパクトファクターや権威ある索引への収録誌への掲載の有無など、論文掲載雑誌の権威にたよった研究評価が横行していることに対して懸念を表明し、個々の研究内容を重視した評価方法への改善を求める共同宣言である。

Elsevier は、権威ある索引のひとつである Scopus で知られており、そこが、DORA に署名してすることが、なぜ引用文献リストの提供を行うことなのかは、すこし整理が必要であろうか。基本的には、DORA の提唱者たちも、研究成果の正確な測定のうえに研究評価がなされるものと考えており、それには、より多くのデータが必要であると考えているのである。DORA では、数量的指標がなにに資するか明確にされていないが、雑誌を中心とした評価の否定を謳い、かつ、出版社や「数量的指標を提供する機関」に対して、論文(を代表とする成果物)単体を評価しうる数量的指標の提供を呼びかけている。このような考え方は、Leiden Manifesto for Research Metrics(LM)[4]では、「定量的評価は、専門家による定性的評定の支援に用いるべきである」[5]と明示的に表現されている。

つまり、CrossRef への Elsevier の提供は、真に、DORA や LM の精神を反映するからこそ危うさを覚えるのである。ジェリー・Z・ミュラー氏も、「測りすぎ」ることへの警鐘を鳴らしつつ、さいごには中身を見ろという凡庸な結論にいたっていた[6][7]。しかしながら、これは意味のある勧告なのだろうか。うまく行った例はあるが、それは、けっきょく、医師が手術中に心拍数を見ているのと大差がない。心拍数ほどに異常を敏感に明らかにし、かつ、恣意を容れることを阻むものでなければ、計測の担い手の倫理に委ねることになることは変わらないのである。人文学者からすれば、研究が人の営為であるかぎりにおいて、監視を意識して行われたかもしれないことの定量的な評価が―入試とちがって、純粋でもなくなったおとなたちのことだから―、「注意を以て」見られるからには、恣意を容れていることを認めないわけにはゆくまい。しかも、どんなにていねいに数字を作り上げたところで、賢さを自認する人々が読みたいように読んでゆくのである。

インパクトとは、しょせんこだまの別名である。LM の中心人物である Ludo Waltman 氏は、これによって研究評価の透明性が向上するというが[8]、研究計画とその結果の評価に、そのなかにテクニシャンが交通事故で入院したことが定量的に組み込まれる日は来るのであろうか。けっきょくのところ、数値は、異常の検出に使えるものがもっともましな数値である。Elsevier の一手は、こだまを調べる科学史家や科学計量学研究者の慰みになればそれでよいし、それ以上のものであるべきではないと思う[9][10]。

CrossRef は、どれくらいの団体が引用情報を提供し合っているか明らかにしていないように思われ、その時点で、透明性はあるべくもないように思われるのは気のせいだろうか。

The Metric Tide | Responsible Metrics, https://responsiblemetrics.org/the-metric-tide/.

有用な計量がじっさいあるとはしつつ、適切な計量のありかた―概念的にも実践的にも―を模索しなければ、重荷となるだけであることが警告されている。

Reimagining academic assessment: stories of innovation and change | DORA, https://sfdora.org/dora-case-studies/.

DORA と EUA(ヨーロッパ大学協会)、SPARC Europe(学術出版・学術資源連合ヨーロッパ)の合同で、研究者のキャリアにおける成果評価の見直し事例集を製作したもの。

Bregt Saenen et al., Reimagining Academic Career Assessment: Stories of Innovation and Change, (Brussels: European University Association, 2021), https://www.eua.eu/resources/publications/952:reimagining-academic-career-assessment-stories-of-innovation-and-change.html.

上記事例集の総括報告書。

《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第31回

「The Rosetta Stone online と Topoi:古代語の多層インターリニアーグロス付きテクストコーパスの視覚化」

前回は、ライプチヒ大学の The Digital Rosetta Stone Project[1]という教育とロゼッタストーンのデジタル化が結びついたプロジェクトを紹介した。今回は、デジタル化する対象はロゼッタストーンと同じであるものの、プロジェクトの構成やターゲットなど毛色が異なる、ベルリン・フンボルト大学およびエクスツェレンツクラスター[2]Topoi の The Rosetta Stone online プロジェクト[3]について述べたいと思う。

Topoi[4]は2007年から2019年まで存在した、ベルリン・フンボルト大学とベルリン自由大学に設置されたエクスツェレンツクラスターである。エクスツェレンツクラスターとは、ドイツ研究振興協会[5]が、2006年に設けた、大型プロジェクトの枠組みであり、各大学、もしくは大学のグループが個々にプロジェクトを計画・申請し、採択された大学または大学グループは、50–100人の研究者を雇い研究に従事させることができる。エクスツェレンツクラスターに採択されたプロジェクトは学際的なものが多く、人文系が主体ならデジタル・ヒューマニティーズのサブプロジェクトを含むことが多い。『人文情報学月報』の本連載では、第88号前編でハンブルク大学に設けられたエクスツェレンツクラスターである「Understanding Written Artifacts」[6]を紹介させていただいた[7]が、写本を人文学、情報学、材料工学など様々な側面から研究する学際的大型プロジェクトであった。エクスツェレンツクラスターはドイツ研究振興協会のプロジェクトのうちで、最も大きな助成金が出るものであり、エクスツェレンツクラスターに採択されたプロジェクトは、前身として、ドイツ研究振興協会の中規模プロジェクトである特別研究領域[8]などに採択されていたものが多い。このハンブルク大学のエクスツェレンツクラスターも、前身として特別研究領域として活動していた[9]。

さて、エクスツェレンツクラスターの1つである Topoi の正式名称は、「Topoi. 古代文明における空間と知識の形成と変容[10]」である。Topoi の主眼は、古代の様々な文化圏における空間と時間の認識の変化や類型を学際的に研究することにあった。ここでは30を超える分野の研究者が古代社会における「空間」と「知識」の相互作用を学際的に研究し、これまであまり研究されて来なかった文化間の連関なども分析がなされた。中・東欧から地中海、そして中東までを地理的な対象とし、新石器時代から古代末期までを時間的な対象としている。2011年には、ベルリン・ブランデンブルク科学・人文科学アカデミー、ドイツ考古学研究所、マックス・プランク科学史研究所、プロイセン文化遺産財団と協力して、Berliner Antike-Kolleg(BAK)という組織を立ち上げ、この組織 BAK が母体となって、ベルリン古代研究大学院(BerGSAS)を設立し、古代を研究する大学院生のさらなる獲得・教育に成功している。Topoi は後継プロジェクトを次期のエクスツェレンツクラスターに応募したものの、2019年、残念ながら落選してしまった。

この Topoi の研究成果の一つが The Rosetta Stone online である。これは、当時 Topoi およびベルリン・フンボルト大学に所属していたエジプト学者である Daniel Werning と Eliese-Sophia Lincke が中心となって開発したものである。前回取り上げたライプチヒ大学の The Digital Rosetta Stone Project は、ロゼッタストーンのヒエログリフ、デモティック、ギリシア語のテクストの TEI XML 化、テクスト・アライメント、そして、ロゼッタストーンのデジタル化を題材とした DH 教育への応用が主眼であった。今回の Topoi の The Rosetta Stone online も、大学院などの授業で学生に開発に協力させるなど、教育的な効果を狙った面もある。しかし、The Digital Rosetta Stone Project と異なるのは、テクストの言語学的に厳密な分析とその分析に基づいた多層のインターリニアーグロス(形態素の意味や機能を形態素の下に表示)を付けたテクストコーパスのウェブでの公開に主眼が置かれていることである[11]。

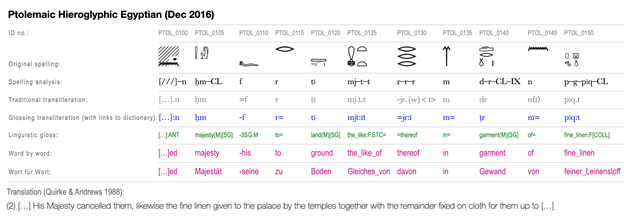

図1の多層インターリニアーグロス付きテクストでは、ロゼッタストーンのヒエログリフが語ごとに分綴され、その上の層にこのコーパスにおけるその語の ID、その下の層にラテン文字による文字の解釈(音がある文字は音写、限定符/決定符は classifier を意味する CL)が書かれている。3番目の層は、省略されている文字などをマークアップした、ラテン文字による音写であり、接尾代名詞の境界はエジプト語の伝統的な表記法である = で表記される。4番目の層は、省略などのマークアップを外し、接辞境界には -、接語境界には = を用いる、より Leipzig Glossing Rules[13]のテクストの表記法に近いものである。5番目の層は、グロスであり、Leipzig Glossing Rules に近い形式で、形態素ごとに意味が示されている。文法機能を担う形態素はその機能が大文字、語彙的形態素は意味が小文字で記されている。その下の層は、形態素の区別をなくしたその語全体の意味が英語で書かれ、最後の層は語ごとの意味がドイツ語で書かれている。

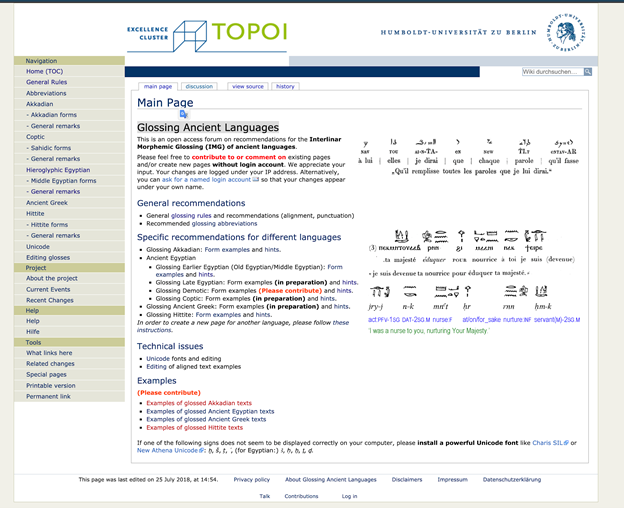

言語学では、Leipzig Glossing Rules という、マックス・プランク進化人類学研究所が開発したインターリニアーグロスを、形態素ごとに書いていくことが主流になっている。この Topoi では、Daniel Werning および Frank Kammerzell の指揮の下、後にゲッティンゲン大学の Juniorprofessur になり、現在マコーリー大学エジプト学専修講師を務めている Camilla Di Biase-Dyson が筆頭研究者となって、エジプト語のインターリニアーグロスの標準化に取り組んだ。ここでは、エジプト語言語学でも Leipzig Glossing Rules に準拠し、かつ文献学的にも学術的に精度が高いものが表示できる多層インターリニアーグロスが議論された。その成果は論文になっている[14]他、Topoi の Glossing Ancient Languages(図2)で、その方法が書かれている[15]。また、ここで提示された標準は、エジプト語言語学の専門の論文誌である Lingua Aegyptia の指定のグロス形式に影響を与えているようである[16]。

このページでは、エジプト語だけでなく、アッカド語、ヒッタイト語、ギリシア語など、古代地中海世界、古代中近東を中心とした古代の言語の、言語学および文献学的に高度な使用に耐えうるインターリニアーグロスの標準が提示してある。Topoi のインターリニアーグロスは、古代語のテクストのもつあらゆる文献学的・言語学的情報を記述しようとしたものであり、最大主義的である。実際に論文などで書く場合は、このように幾層にも重なったインターリニアーグロスをつけては紙面が足りなくなったり、文字数オーバーになりかねない。しかしながら、博士論文や、様々な高度な使用を前提としたコーパスを作る際には、このような包括的な多層のグロスは大いに参考になる。インターリニアーグロスに異なる情報を入れ込むと、その情報の種類ごとに層が増えていく。特に古代語では、転写や翻字、標準形に直した転写と翻刻したままの転写など、様々な層が考えられる。今後は、論文の標準、ウェブコーパスの標準など、掲載媒体に合わせた適切な情報量に調整した多層インターリニアーグロス付きテクストのモデルや標準が必要となってくるのかもしれない。

- コメントを投稿するにはログインしてください