人文情報学月報第137号【後編】

ISSN 2189-1621 / 2011年08月27日創刊

目次

【前編】

- 《巻頭言》「デジタル化したテクストに「あいまいさ」を残すべきか」

:琉球大学附属図書館 - 《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第93回

「第27回情報知識学フォーラム「人文学テキストを通じた研究データ共有」開催」

:北海学園大学人文学部 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第54回

「古典語の Digital Reading Environment(デジタル読書環境)の開発:西洋古典の Scaife Viewer とユダヤ古典の Sefaria」

:人間文化研究機構国立国語研究所研究系 - 《連載》「デジタル・ヒストリーの小部屋」第12回

「可視化における誠実さ・訴求力・慣れ:デジタル・ヒストリーと可視化(3)」

:千葉大学人文社会科学系教育研究機構

【後編】

- 《連載》「仏教学のためのデジタルツール」第2回

「ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンの The Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages」

:東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学 - 《特別寄稿》「Extended Matrix と考古学・歴史研究:3D モデル構築のプロセスを記録し可視化するためのデータモデル(後編)」

:ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター(CODH) - 《特別寄稿》「ハリー・フェアウェイエン「ヨーロピアナによる DX の駆動」講演録」

:フランス社会科学高等研究院 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- イベントレポート「過去を研究するための Linked Open Data 活用について議論する場としての Linked Past Symposium」

:ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター(CODH) - 編集後記

《連載》「仏教学のためのデジタルツール」第2回

仏教学は世界的に広く研究されており各地に研究拠点がありそれぞれに様々なデジタル研究プロジェクトを展開しています。本連載では、そのようななかでも、実際に研究や教育に役立てられるツールに焦点をあて、それをどのように役立てているか、若手を含む様々な立場の研究者に現場から報告していただきます。仏教学には縁が薄い読者の皆様におかれましても、デジタルツールの多様性やその有用性の在り方といった観点からご高覧いただけますと幸いです。

「ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンの The Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages」

今回紹介する The Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages(GRETIL)は、ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンによって提供されているインド言語文献のデジタルコーパスである。収録されているのはサンスクリット文献が最も多いが、、他にパーリ文献やその他のプラークリット文献、タミル語などのドラヴィダ系言語の文献、さらにはヒンディー語・マラーティー語といった近代インド語で書かれた文献も収録されている。収録文献の多くは世界各地の研究者によって公開されている様々な文献のデジタルテキストを、再公開しているものである。GRETIL により提供されているファイルの多くは CC BY-NC-SA(クリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-継承)ライセンスに基いて利用することができるが、他に個別に利用条件が定められているファイルもあるため、再配布や改変をする場合にはファイルごとにライセンスを確認すべきである。

GRETIL の特色としてまず挙げておきたいのは、ひとつの文献につき3種類の形式でファイルを提供している点である。ひとつめが TEI 準拠の XML ファイルであり、ふたつめが XML を元に生成された HTML ファイルであり、最後がタグ情報を含まないテキストファイルである。このため、自分の目的にあった形式のファイルを選んで使うことができる。ただし、先述のように大部分のファイルは GRETIL ではなく外部の研究者が独自に入力したファイルを元にしているため、より細かい入力方式については統一されていない。

また、Unicode を利用し IAST 方式でテキストが提供されているのも利点である。かつては文字コードの制約があったため、サンスクリット文献の電子化も京都・ハーバード方式などの ASCII 文字のみを用いた翻字方式によって行われていた。こうした古いファイルは検索用途では IAST 方式と同等に利用できるが、可読性に問題があるため、読解に用いるには印刷物で慣れ親しんだ IAST 方式に変換する必要があった。GRETIL で提供されているファイルはそのような手間が掛からず便利である。さらにファイルの一括ダウンロードも可能なため、必要な文献をいちいち GRETIL 上で探してファイルをダウンロードするといった作業もしなくて良い。

収録文献は先述のようにサンスクリット文献が最も多く、その下に8つのサブカテゴリ―を抱えている。すなわちヴェーダ、叙事詩、プラーナ、宗教文献、詩節、論書、インドネシア文献、近代の文献である。このうち最後の2つは収録数が非常に少ないため、実用上は6つのサブカテゴリ―があることになる。ヴェーダのカテゴリーには4ヴェーダのサンヒター(本集)とそれぞれに対応するブラーフマナ(祭儀書)、アーラニヤカ(森林書)、ウパニシャッド(奥義書)、さらに『シュラウタスートラ』などのヴェーダ補助学の文献が収録されている。しかし残念ながら、現存するヴェーダ文献の中には電子化が進んでいないものも多く、GRETIL の収録状況も網羅的なものではない。

叙事詩のカテゴリーには『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』というインド二大叙事詩と、その付属文献が収録されている。周知のように、これらの叙事詩は非常に長大なものであるが、多くの研究者の尽力により、全編が電子テキストの形で利用できる。また次のプラーナのカテゴリーには、主要な18プラーナのほとんどが収録されている。宗教文献のカテゴリーには、既に提示されたヴェーダ系のもの以外の宗教文献が含まれている。具体的にはシヴァ派、ヴィシュヌ派、仏教、ジャイナ教の経典類である。特に仏教文献は収録件数が豊富で、充実した内容になっている。また詩節のカテゴリーには多様な韻文文献が含まれている。

筆者が個人的に最も多く利用するのは、最後の論書のカテゴリーである。ここには文法学・天文学といった諸学と、仏教を含む哲学諸派の散文文献が含まれている。収録状況は分野によってまちまちであり、研究上重要な文献であっても必ずしも収録されているわけではない。例えば筆者の専門であるヴァイシェーシカ学派(これは、ギリシア哲学風のカテゴリー論を扱う学派である)に関して見てみると、根本聖典である『ヴァイシェーシカスートラ』とそれに匹敵する重要文献の『パダールタダルマサングラハ』こそ収録されているものの、後者に対する注釈群が含まれていない。またヴァイシェーシカ学派に隣接するニヤーヤ学派(論理学派)に関しても、収録されているのは一部の文献だけである。

それではこれらの分野の研究にあたって GRETIL が役に立たないかといえば、全くそうではない。というのも古典インドにおける論書とは個々の文献単独で成立するものではなく、他の文献との縦の関係・横の関係によって成立しているものだからである。前者は、より古い権威ある文献と、それに対する注釈という形で書かれた文献との関係である。そして後者は、比較的近い時期の(しばしば別学派の)文献間の、引用および反論の応酬によって生じた関係である。GRETIL は様々な分野の膨大な数の文献を含んでいるため、引用元を特定して横の関係を探るのに適している。電子化されたテキストが普及する以前は、このような関係を探るためには研究者自身がまず引用元を推定して、実際にその文献を紐解くより他になかった。そのためには他分野に跨る深い知識と経験が必要とされた。GRETIL のような大規模なデジタルコーパスの出現により、テキストの検索に関してはたとえその分野の初学者であっても経験を積んだ研究者と同等の力を得たことになる。昨今のデジタルツールの進歩の恩恵を受けて、インド学・仏教学の研究のあり方そのものも前世紀とは様変わりしたと言える。

《特別寄稿》「Extended Matrix と考古学・歴史研究:3D モデル構築のプロセスを記録し可視化するためのデータモデル(後編)」

前編[1]では、文化財・建造物の3D 再現に関連する種々の情報をグラフ形式で記述し、EM(Extended Matrix)が提供する概念モデルに基づくデータを作成するための手法と実践例を示した。後編では、作成したデータを Blender 上で実際の3D モデルと紐付け、仮説に基づいた可視化表現を行うための手法を簡潔に紹介する。

この作業を行うためにはまず、EM が提供する Blender アドオンである EM tools を導入する必要がある。EM tools は EM の GitHub ページからダウンロード可能である[2]。ダウンロードを実行すると zip フォルダを入手できるので、これを Blender にインストールする。Blender 側でのアドオンインストール方法については、日本語も含め大量の解説ページが存在するため、それらを参照してほしい。無事に EM tools がインストールされると、Blender 上の3D Viewport(中央のモデルが表示される画面)右上のサイドメニューに「EM」という項目が追加され、ツールが Blender で使用可能になる。

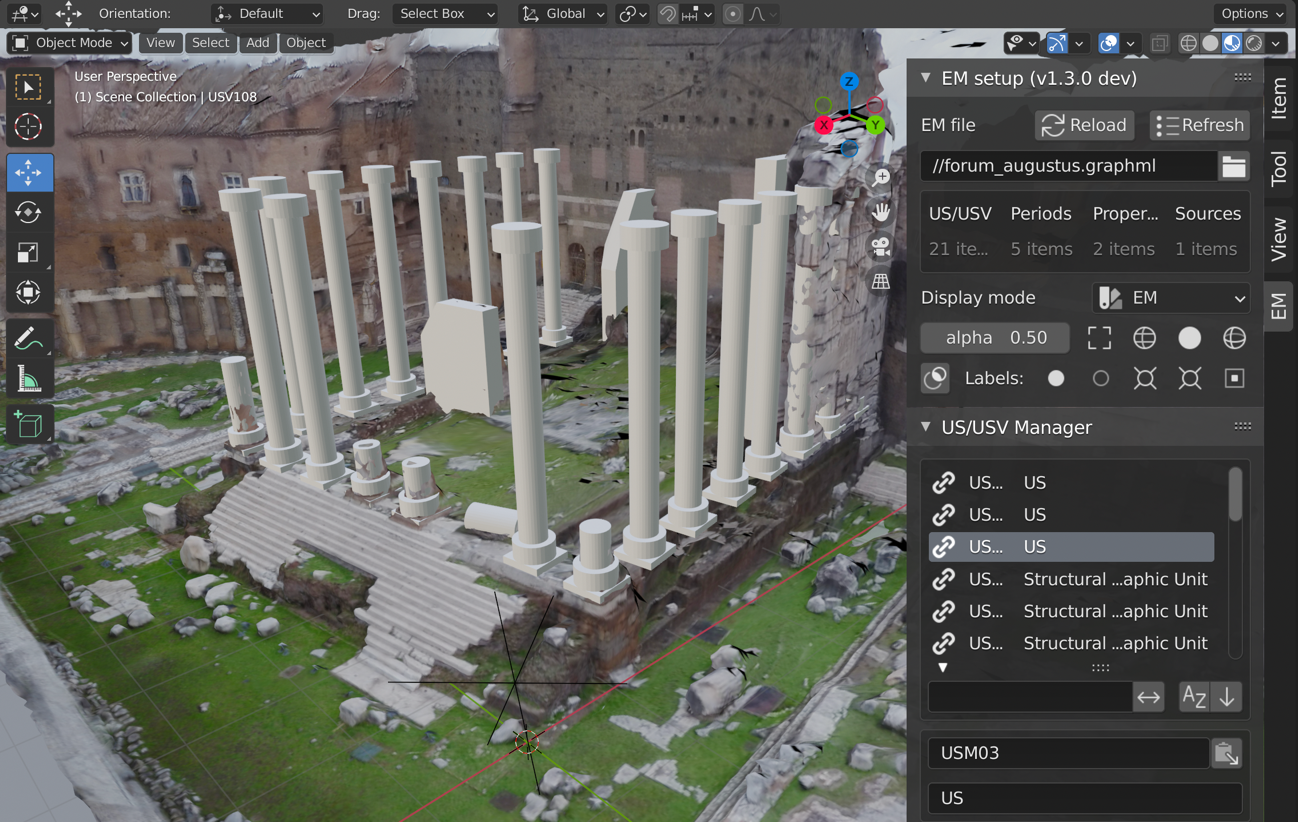

さて、ここまでの準備を整えた上でまず行うべき作業は、yEd で作成したグラフデータのツールへの読み込みである。EM タグを開くと、一番上に EM file という項目がある。ファイルを選択し、Load をクリックするとグラフデータが Blender に読み込まれ、US/USV Manager に作成済みノード一覧が表示される。そして、これらのノードと、Blender 上で作成した実際の3D モデルをマッピングしていくことで、可視化を行うためのデータが自動で生成される。

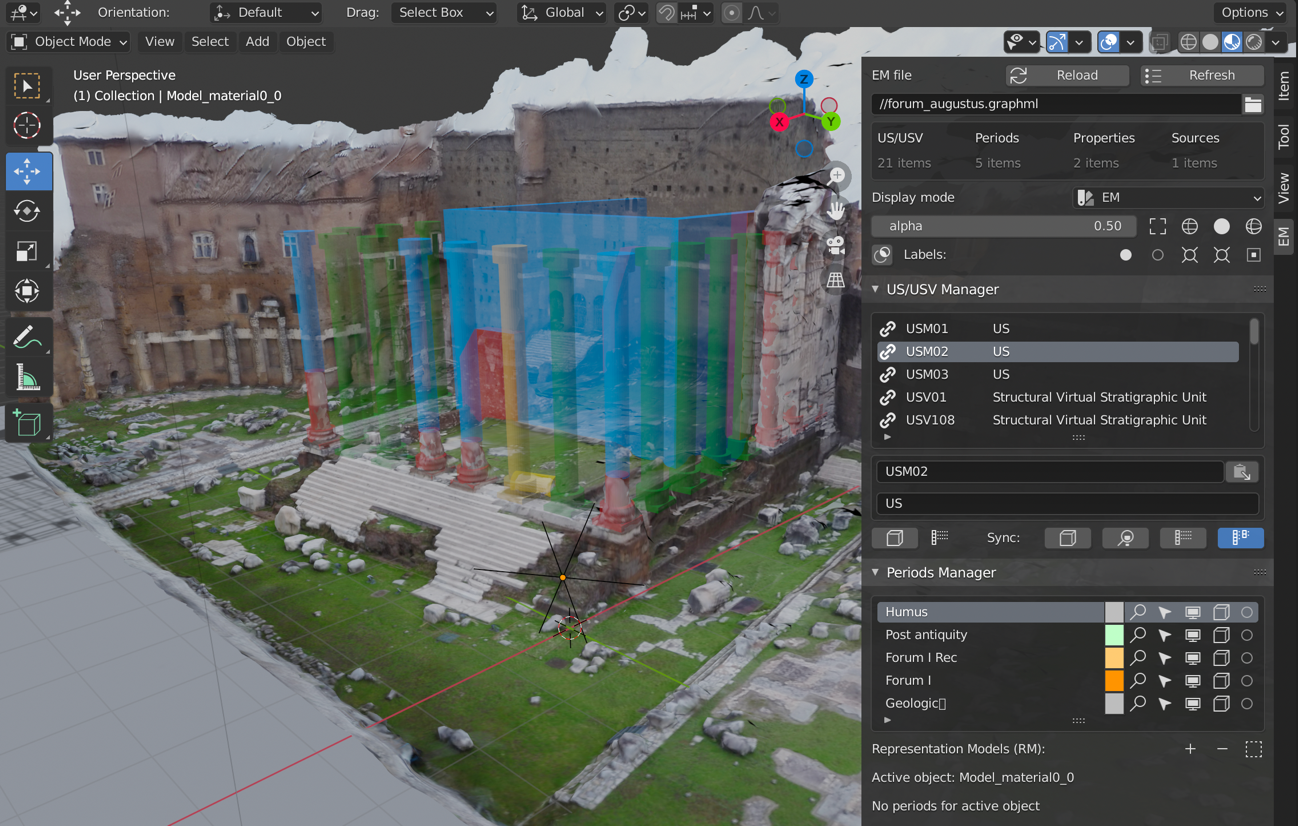

このように、層序関係や再現の信憑性・根拠を構造化したデータと3D モデルを結合することで、3D 空間上でのビジュアルな知識の可視化が可能になる。以下の図は、EM tools によるデータ結合に基づいて、マルス・ウルトル神殿の列柱および内陣壁の再現を Blender で表示したものである。

ここでは個々の3D モデルが色分けされて表現されているが、これはグラフデータ作成の際に問題となったノードの色と形状、すなわち、現存部への依拠の度合い等に基づく信憑性を表している。赤は現存部、青は現存部に直接的に基づく再現部分、黄色は本来の位置からずれている現存物に基づく再現、緑は現存部に基づかない再現部分である。このような色分けによって、モデルのどの部分が、どれほどの信憑性に基づく再現であるのかを一目で把握することができる。また、現存部への依存の程度ではなく、時代別に色を分けて表示すること、そして、信憑性の高低や時代ごとに表示-非表示を切り替えることも可能である。また EM tools 内の Paradata Manager には、3D モデル同士の依拠関係のほか、同じくデータ作成段階で記述していた「解釈」や「典拠資料」を表すノードの情報も格納されており、当然ながらそれらの情報も3D モデルと紐づいた形で構造化されている。

このように EM は、3D 再現における考古学的信憑性や解釈、関連資料といった情報の構造化と、それを実際に3D モデルあるいは空間として表現するプロセスを区別しつつ、EM tools によって両者の接続を極めて容易にしている点で、文化財保存、考古学、あるいは歴史学といった分野における3D 技術活用において非常に重要なプロジェクトである。EM により、現に3D モデルを作成していない段階においても、将来の3Dモデル作成に向けて有用なデータを作成し保存しておくことが可能になる。さらに、必ずしも3D に精通していない分野の専門家がデータ作成のプロセスを担い、それを Blender に読み込み可能な形で共有することで、3D エンジニアが具体的なモデル作成を担当する、といった分業も効率的に行えるようになるだろう。このように、EM は有用な技術としての意義のみならず、異分野間の「コミュニケーションツール」としての意義も有しているのである。

このような「コミュニケーションツール」としての意義は、EM フレームワーク全体の構想にも表れている。EM は、3D 再現全体のプロセスを5つに分けて把握している。すなわち、1)データ収集、2)データ管理と分析、3)解釈とヴァーチャルな再構成、4)表現モデル(の作成)、5)公開とデジタル頒布である[4]。じつは、これまでに述べてきたのは主に2)および3)のプロセス、すなわち、構造物間の関係性や解釈、資料の構造化と、それをヴァーチャル空間(Blender)において表示するための手法についてである。図1や図2をみてもわかるように、個々の部分についての詳細な形状やマテリアル、テクスチャは表現されておらず、あくまで空間的配置の再構成と、それに関連する知識の表示に留まっている。他方、4)表現モデルにおいては、より詳細な3D 再現としてそれらの情報も表現される必要があり、5)公開とデジタル頒布においては最終的なデータを共有し、それを効果的に展示するための環境も整備しなければならない。とはいえ、ここでもまた分業が可能であることは明らかだろう。すなわち、3)の段階までのデータをしっかりと構造化された形で用意しておけば、そのデータに基づいて他の人物やプロジェクトが4)や5)のプロセスに取り組み、これをより発展させることができるのである[5]。

人文学にとって、3Dの活用は極めて技術的障壁が高い試みであるといえる。だからこそ、いかにして必要な情報を効率的に収集し共有可能にするか、専門技術を持つ人材とどのように協力するかといった問題は極めて重要である。この点において、データ構造化のための標準規格を提供することでデータの収集・共有を効率化し、さらには可視化や展示までも見据えたフレームワークを提供する EM は注目に値する。とくに、学術的に有用な情報の収集・整理が可能な分野専門家と、それに基づきつつ詳細な3D モデルを作成できる人材との橋渡しを担いうる点は大きな利点であり、EM の普及によって両者の共同が大きく進む可能性もある。とはいえ、いまだ(とくに日本国内における)実践例は少なく、その有効性が十分に検証されていないことは否めない。実践例の蓄積と評価が待たれるところであり、筆者自身も今後、着手可能な作業から実践と検証を進めたいと思う。

《特別寄稿》「ハリー・フェアウェイエン「ヨーロピアナによる DX の駆動」講演録」

2019年12月9日、インド国立デジタル図書館・ユネスコ共催国際シンポジウム「デジタルライブラリーデザインのための知識工学」(KEDL 2019) がデリー・インド工科大学において行われた。このシンポジウムは、2017年の初回に引き続いて行われた2回目のイベントとなる。第1回が基本理念として「公開性は相互成長と持続性のための鍵である」を掲げたのに続いて、今回のテーマは「デジタルライブラリーのためのスマートでオープンなテクノロジー」であった。

本稿で紹介するのは、この大会テーマに基づいて行われた講演「ヨーロピアナによる DX の駆動[1]」である。登壇者はヨーロピアナ財団事務局長のハリー・フェアウェイエン。1997年にライデン大学で歴史学修士号を取得し、シュプリンガー社等で電子出版事業に携わった後、アムステルダムに拠点を置く独立系シンクタンク「ナレッジランド」にて、文化遺産分野におけるビジネスモデルのイノベーションを担当した。2010年以降ヨーロピアナの開発に携わり、2018年より現職。

本講演では、欧州の美術館や博物館、図書館や文書館に所蔵された文化遺産の網羅的なデジタル化を志向するポータルサイト「ヨーロピアナ」の狙いが紹介される。この欧州独自の試みについてはこれまでも数多くの紹介がなされてきたが[2]、本講演の特色は DX(デジタル・トランスフォーメーション)、わけても「ミラーワールド」の概念を用いてヨーロピアナのビジネスモデルを示すことを通じて、文化遺産分野の技術革新を目論む点にある。

講演は一つの挿話から始まる。すなわち、2050年には47%の仕事が消滅するというオクスフォード大学の試算である。この挿話を糸口に、講演では話者の最近の読書履歴を引きながら、DX とはいかなる事業であるかという問題について考察が深められる。

最初に言及されるのは、イスラエルの歴史家ユヴァル・ノア・ハラリによる話題書『サピエンス全史』および『ホモ・デウス』の2冊である。今日のデジタル化時代は人類史における画期であり、1990年代以降の WWW、Google、SNS によるデジタル革命を通じて、テクノロジーが史上かつてないほど強力な役割を果たすようになった。ハラリの黙示録的なヴィジョンでは、近い将来、ビッグデータとアルゴリズムが支配する時代が到来する可能性が示唆される。

では、WWW、SNS に続く次のプラットフォームとして、いかなる構想が可能なのか。それを示す論考が、『WIRED』誌初代編集長ケヴィン・ケリーによる同誌掲載記事「ミラーワールド」である。記事によれば、ビッグデータを人工知能に読み取らせることによって、今後10〜15年のうちに我々を取り巻くあらゆるものが現実世界の拡張(AR)としてデジタル世界に鏡像が複製される。これは現在の3次元コピーであるのみならず、タイムマシンで時代を遡るかのように過去の4次元コピーを生成することが可能となる。

「「歴史」は動詞になる」とケリーは述べる。「スワイプひとつで、時間を遡れて、どんな場所であっても、その地でそれ以前に起きた出来事を見られるようになる。例えば19世紀の景色を、現在のリアルな景色に重ねて再構築することができるだろう。その土地で時代を遡るには、ログに残っている過去のヴァージョンに立ち戻ればいい。ミラーワールドそのものがワードやフォトショップのファイルのように、「元に戻る」機能を保持しているのだ。もしくは、それとは反対に「進む」機能にスクロールすることもできる[3]。」

概ね以上のような DX の現状認識を踏まえ、講演では「ポスト・トゥルース」とも称される情報過多の時代において、ヨーロピアナによる DX の駆動が果たす意義が示される。ヨーロピアナはEUにおける文化遺産保護政策を背景として、欧州の図書館や文書館、美術館や博物館を接続するネットワークとなることを志向している。このコミュニティを成功に導くため、講演ではマッキンゼーの考案した「スリーホライズン[4]」モデルに立脚しながら、ヨーロピアナの中核事業をイノベーションへと発展させる3段階の過程が説明される。

「スリーホライズン」のうち第1段階に位置付けられるのは「コアサービス」、すなわちプロジェクトにおいて継続的に発展させていくべき中核事業である。ヨーロピアナにおいてこれに該当する要素は、コンテンツ自体よりもむしろ「コミュニティ」だと話者は述べる。ヨーロピアナのコミュニティは弾力性を持っており、新規参入も盛んである。参加者の関心は3分の1がテック系に、残りは人文系の研究教育や著作権関係にある。ヨーロピアナは欧州内外における学術機関ネットワークを構築しており、4千弱の機関から収蔵したおよそ6千万点のアイテムが事業の中核となっている。それらに対するアクセス拡大のため、バックエンドにおいてウェブサイトの UI と導線を整備するとともに、検索性向上のための改善が日々行われている。

モデルの第2段階は「小規模なイノベーションによるコアサービスの拡張」、すなわち中核事業の発展を継続させつつ、新規事業開拓のための投資を行うフェーズである。ヨーロピアナにおいては、メタデータ付与によるオープンで高品質なコンテンツの創出がこれに該当する。この作業によりコンテンツのデジタル環境における複製が可能となるほか、コミュニティのさらなる拡大を期することができる。例えば、ヨーロピアナの影響により、フィンランド国立ギャラリーの収蔵する1万点の文化遺産がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスからパブリック・ドメイン (CC0) となり、同ギャラリーのデジタル戦略の転換が実現したという。今一つの事例は、アウトリーチ活動として、欧州における移民問題の議論に参画するため、11か国の人びとが自身の移民経験を共有する企画「Europeana Migration」が実施された。この企画を通じて、回答者の大半が自分のアイデンティティをより肯定的に捉え、自尊心や自信を高めたという効果がもたらされた[5]。こうしたヨーロピアナによる活動の目的は、サービスのグローバル化とネットワークのさらなる拡大にある。ヨーロピアナではWikiコミュニティ、ジャパンサーチ、DPLA(Digital Public Library of America)といった各種機関との連携を強め、さらにライセンスを7か国語に拡大するなどの活動を通じて、グローバル規模でのネットワーク拡大を試みている。

モデルの第3段階は、「破壊的イノベーション」を実現に移すフェーズである。ヨーロピアナが参入する新しいイノベーティブな活動とは、提携コンソーシアム「欧州タイムマシン計画[6]」に他ならない。ケヴィン・ケリーの論攷を想起されたい。欧州タイムマシン計画は、デジタル化・マークアップされることで機械読み取りが可能になった過去のビッグデータを利用し、デジタル空間に4D のミラーワールドを構築する。その際、機械学習の技術を用いることで、文化遺産のデジタイゼーションのプロセスを加速する。それを可能にするためのアーキテクチャとして、欧州タイムマシン計画では以下の5要素が重視されている。

- 文化遺産の効率的なデジタイゼーション

- 歴史データに対するマークアップの自動化

- クリエイティブ・コモンズなど相互運用性のための基準策定

- 4D のシミュレーションエンジン

- VR/AR や複合現実(MR)を用いた UI の構築によるユーザーエクスペリエンス(UX)の向上

質疑応答を経て、環境活動家ビル・マッキベンによる「遅緩な勝利は敗北に等しい」という箴言を引きながら、イノベーションの加速を推奨する提言を以て、講演は閉じられた。

***

シンポジウムの開催から3年弱の日時が経過した今日、本講演の内容に何を付け加えることができるだろうか。

この講演が行われた直後に発生したパンデミックに伴う社会変化と相まって、人文学ないし文化遺産の分野における DX はさらに加速した。ミラーワールドに代わってメタバースの概念が注目を集め[7]、クラウドやオープンに親和的な理念と結合して Web3の理念が提唱されるに至った[8]。そこでは分散型コミュニティの理念に基づき、ブロックチェーンの技術を利用した NFT(非代替性トークン)による所有権、さらにはデジタル資産としての取引が文化財にも応用されるなど、私企業が参入する形で市場原理に基づく活動が盛んになっている。

そうした Web3のトレンドは欧州においても盛り上がりを見せている。直近の事例では、2022年5月に実施されたフランス大統領選挙に際して、現職のエマニュエル・マクロン大統領が、欧州の文化遺産をメタバース化することで文化政策への活用を目論んでいる旨の発言を行った[9]。2017年の就任時に「スタートアップ国家」の標語を掲げ、世界最大のスタートアップキャンパス「Station F」をパリ13区に誘致するなど、テック系企業の支援を積極的に行う同職の下、欧州における文化遺産DXのさらなる加速が期待される。

そうした現状に鑑みた際、非中央集権を是とする Web3の世界において、ヨーロピアナやタイムマシンはいかにして存在感を示すことができるだろうか。近年の参考事例として、例えば Google Books の公開に際して、Gallica を運営するフランス国立図書館 (BnF) が、著作権のガイドラインをめぐって激しい攻防を行ったことが想起されよう[10]。同様にヨーロピアナが今後、欧州文化の保護という観点から、市場原理に則った自発的なコミュニティの発展をいかに推進、あるいは統制するかという視点が、今まで以上に重要なものとなることが予想される。今日におけるメタバース発展の源流を確認する意味でも、本講演に立ち返る意義は大きいだろう。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2023年2月】

-

2023-2-10 (Fri)

第71回日文研学術講演会「和暦をコンピュータで扱う」於・国際日本文化研究センター内 講堂https://www.nichibun.ac.jp/ja/events/public_lecture/2023/02/10/

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

イベントレポート「過去を研究するための Linked Open Data 活用について議論する場としての Linked Past Symposium」

多様なデータを収集し、繋げ、共有するための枠組みとしての Linked Open Data(LOD)は、いまや歴史学や考古学、あるいは文化財に関わる諸分野において標準的に用いられるようになりつつあり、基盤技術の一つに位置づけられる。日本でも、統合データポータル JAPAN SEARCH をはじめ[1]、数多くの歴史・文化研究に携わる機関やプロジェクトが LOD を構築し、提供している[2]。もちろん国外でも、とくに欧米において人文学や文化研究への LOD の活用は盛んに議論され、様々な試みが現在進行形で行われている。その中には、人名や地名についての大規模 LOD、あるいは特定の研究領域についての LOD など、じつに多様な実践が含まれており[3]、日本においても参考にすべき研究が多々ある。加えて、LOD 構築の基盤となるデータスキーマや語彙の設計という観点においては、欧米の研究プロジェクトの存在感が一層際立っている。

このように文化研究における LOD の有用性が認識され、活用されるようになっていくに従って、今後、様々な実践において蓄積された知識や課題を共有し、分野横断的に議論を行いうるような「場」の重要性が高まっていくのではないだろうか。扱う資料や情報の性質、そして LOD 構築の目的が研究プロジェクトごとに異なることは当然だが、それでも一定の「方法論の共有」を図ること[4]、そして、そうした共有に基づいて新たな共同を模索することは可能であるし、必要なことでもあろう。本稿では、そのような共有・共同のためのコミュニケーションの「場」の一例として、Linked Past Symposium を取り上げてみたい。

Linked Past Symposium は欧米圏において年一回開催される研究集会であり、研究者、文化財専門家などの参加者が集い、歴史や考古学における LOD の利用について議論を行う。これまでロンドン(2回)、マドリード、スタンフォード、マインツ、ボルドー、ヘント(ゲント大学)で開催され、2022年11月には Linked Past VIII(第8回)がイギリス・ヨークで開催された。このシンポジウムはいわゆる「学会」ではなく、むしろアンカンファレンスである。Linked Past における議論は「従来の学会よりも目的志向型のものであり、シンポジウムの場においてアクティビティや議題が提起され、参加者全員で議論を深めたり修正したりし[5]」ながら進んでいく。すなわち Linked Past Symposium は、個人やプロジェクトの研究「発表」の場ではなく、まさしく知見の共有と、それに基づく共同に向けた意見交換の場なのである。では、実際にどのような環境において、いかなるトピックが議論されるのか。この点について、筆者も参加した Linked Past VIII を取り上げ、以下で具体的に紹介したい。

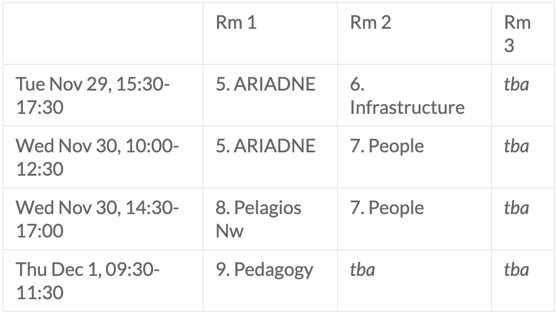

Linked Past VIII は2022年11月29日から12月1日にかけて、イギリス・ヨーク大学において開催された。ただ、ヨークにおける対面開催に先立ってオンラインでのディスカッションも行われており、それを含めれば一週間強に及ぶイベントであった。以下に対面シンポジウムにおけるプログラムを示すが、ファーストセッションの前には、ヨーク大学の Holly Wright 女史による基調講演があり、LOD の持続可能性に関しての極めて重要な問題提起がなされた。

プログラムから見てとれるように、セッションは計4つ、それぞれに3つの枠が用意されている。tba と記されているのが空枠であり、この枠の議題は各セッション前のトピック提示の時間に、提案があれば追加される。以下では、筆者も参加した「ARIADNE」「Infrastructure」「People」の3つの議論について概要を述べる。

「ARIADNE」グループでは、考古学研究データインフラである ARIADNE の利用に関して[7]、インターフェイスや SPARQL を用いたハンズオン、ARIADNE のデータを用いた分析に向けてのアイデアソンのようなアクティビティが行われていた。他方、「Infrastructure」グループでは、LOD の構築や公開を進めるためのインフラの在り方について、考古学者・文化財専門家・そしてエンジニアによって理論・技術の両面からかなり専門的な議論が行われており、「ARIADNE」グループとは異なる雰囲気であったように思う。このグループでは、基調講演で問題提起された LOD の持続可能性に関する深い議論も行われた。そして「People」グループでは、歴史人物 LOD の拡充と標準化に向けた Pelagios Network ワーキンググループの立ち上げが目指され[8]、そのためのドラフト文書執筆に向けた議論が行われた。ワーキンググループの立ち上げやドラフト文書執筆といった極めて具体的な目的のもとで議論が進められた点は極めて興味深く、「目的志向型」のシンポジウムの特色をよく反映した議論であったように思う。

以上、各ディスカッショングループの概要のみを述べたが、それでも、それぞれが議論の進め方からして大きく異なることが見てとれる。専門的な議論からハンズオンやアイデアソン、そして研究グループ設立のためのコンセプト設計まで、各自の関心や目的に基づいて比較的少人数で、自由に知見の共有や意見交換を行う場としての Linked Past Symposium は、文化研究の中で LOD に携わる人々が共同して何かを「形にする場」を提供しているといえるだろう。そして、このような「場」の存在は、文化研究・人文学における LOD 活用が進む日本においてもまた有意義なものとなりうるはずである。国内で LOD プロジェクトに携わる人々を集め、それぞれの経験や知見を共有し意見を交換しつつ、共同を生んでいくことができれば、大規模 LOD の構築やデータ構造化手法の標準化に向けた議論・実践をさらに進めることができるかもしれない。それゆえ、こうした「場」の形成についての検討を今後の課題にしたいと考えている。

◆編集後記

2022年は、ADHOのDH conferenceが初めてアジアで開催されたことをはじめ、DHの話題が盛りだくさんの年でした。文部科学省の「大学教育再生戦略推進費 デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業」により、人文学にデータサイエンスを適用する教育研究に取り組む研究科が設置されることになるようであり、人文情報学はますます発展していきそうな雰囲気になってきました。2023年も良い年になるといいですね。(永崎研宣)

- コメントを投稿するにはログインしてください