人文情報学月報第169号

ISSN 2189-1621 / 2011年08月27日創刊

目次

- 《巻頭言》「方言研究を支えるデジタル技術」

:富山大学学術研究部人文科学系 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第85回

「バーゼル大学 D-scribes・EGRAPSA プロジェクトとパピルス学におけるデジタル・ヒューマニティーズの現在」

:筑波大学人文社会系 - 《連載》「英米文学と DH」第8回

「DH 批評の展開」

:中央大学国際情報学部 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- 編集後記

- 「デジタル研究基盤としての令和大蔵経の編纂―次世代人文学の研究基盤構築モデルの提示」ニューズレター刊行開始(本誌「特別付録」として隔月配信)

《巻頭言》「方言研究を支えるデジタル技術」

(『人文情報学月報』の読者諸氏に対してわざわざ申し上げることでもないが、)今やデジタル技術は我々にとって極めて身近な存在となっている。日常生活や研究活動の中に完全に溶け込んでおり、私自身、人文情報学に出会うまでは、「デジタル技術を使っている」という意識をすることすらなかったほどである。

私と人文情報学との(意識的な)かかわりの始まりは、この巻頭言を執筆している現在からちょうど2年前に遡る。この前年に九州大学大学院人文科学研究院が文部科学省の「デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業~X プログラム~」に採択され、本年4月に(無事に!)開設された大学院人文情報連係学府(https://dh.kyushu-u.ac.jp/)の設置に向けた準備が進められているときであった。私は言語学講座の下地理則准教授(当時)より「方言の談話資料(後述)を誰でも公開できるようなシステムを構築するために研究員として雇用したい」とお声掛けいただいて、令和5(2023)年8月に(現在では前職となった)九州大学に着任した。

私の研究対象はいわゆる日本語の方言、とりわけ九州南部の各地で生まれ育って現在も当地で生活している高齢者が話すことばである。方言を研究しているという自己紹介をすると、個別の語彙の語源や「どうして方言ができたか」を調べているのかという質問を受けることが多い。もちろん日本語の歴史的な研究への貢献も重要なことではあるのだが、私の主な関心はむしろ「今現在、その場所で(語彙だけではなく発音や文法も含めて)どのようなことばが話されているのか」ということにある。そのため、当該のことばが話されている地域に実際に出向き、その場所で暮らしている方々に少しずつご自身のことばを教えていただくことを繰り返しながら、記録や分析を行っている。そしてその過程の中では、デジタル技術の恩恵を多く受けている。

まず、ことばを教えていただく際には、調査の記録やデータの分析を目的として PCM レコーダーを用いて録音を行う。場合によってはビデオカメラで映像と併せて記録することもある。フィールドから持ち帰った録音・録画データの管理方法は研究者によって多少異なるが、私の場合はマックス・プランク心理言語学研究所が開発した ELAN(https://archive.mpi.nl/tla/elan)というソフトウェアを主に利用している。ELAN の入門書である細馬・菊地(編)(2019:4–5)には ELAN を用いる利点が挙げられている。例えば ELAN では音声波形が表示されるため、音声ファイルのどこが有音区間でどこが無音区間かが一目瞭然である。注釈(メモ)を書くときには再生時刻を転記するようなことは必要なく、該当箇所をマウスで選択するだけでよい。映像や音声と書き込んだ注釈とが、まるで本に書いたメモのように結びつき、注釈をクリックすれば、該当する映像と音声が再生できるため聞き直しも容易であるといった具合である。ELAN はさらに、単に注釈を書き込むだけではなく、談話資料(後述)の書き起こしを行ったり、書き起こした文字列を形態素と呼ばれる単位に分割した上で、グロスと呼ばれる文法や語彙の情報を形態素や時間情報と結び付けて付与したりする作業を行う上でも有用である。当該方言の情報を蓄積していくことにより、このグロス付けの作業をある程度自動化することもできるようになる。

ところで、上で述べた「談話資料」とは、方言話者による民話の語りや独話、方言話者同士の会話などを録音したもののことである。これにより特にイントネーションや文末表現(終助詞の使い分け等)について、より自然な状態での発話を観察することができるほか、調査の初期段階では、その方言にどのような興味深い現象があるのかということを見つける手掛かりにもなり得る(cf. 下地2011)。録音の際に子供時代の遊びの話や昔の冠婚葬祭の話など多様な話題について話していただくことで、言語の研究だけでなく、民俗史など他分野の研究にとっても価値のある資料になり得るものである。

私が九州大学の人文情報学研究室で開発に携わったのが、まさにこの談話資料をオンライン上で集約して公開するための「方言談話データベース」(https://danwa.odjl.net/)である(開発自体ではなく、データベースの設計や開発業者とのやり取りが主な業務であった)。在職中の昨年度末に試作版を公開し、所属が変わった今年度からは学外協力者として引き続き開発に携わっている。予算の制約という困難と一貫して隣り合わせではあるものの、早期に完成版を公開することを目指している。

国立国語研究所の「日本語諸方言コーパス(COJADS)」のような大規模コーパスの場合には大量の談話データが用いられており、直接的な研究利用が可能な設計がなされている。これに対して本データベースは―髙城・下地(2025)で述べたように、―言語ドキュメンテーションの基本に立ち返り、博物館的な設計を行っている。すなわち、グロスや標準語訳・英語訳を丁寧に付けた短い会話や民話を音声(付き動画)と共に掲載し、各方言のサンプルとして提示するという方針を取っている。研究上の興味深い点を強調して広く公開することで、海外の研究者の興味も引き付けることができ、日本の方言研究の促進にもつながると考えている。これまで個人の研究者が手元で(未公開のまま)所持していたり、個人のウェブサイト等で個別に公開されていたりしていた談話資料を集約するプラットフォームを構築することで、国内各地の談話資料へのアクセスが容易になる。さらに、例えばジャンル検索などの方言横断的な検索も可能になる。本データベースは研究者だけでなく地域コミュニティーの方々による利用(=談話資料の視聴)も想定しており、研究だけでなく地域還元という文脈においてもデジタル技術の活躍が期待される。

コロナ禍を経て、日本の方言研究も大きく様変わりした。フィールドワーク1つをとっても、県外からの移動や高齢者との接触が制限される環境下で従来のスタイルでの調査研究を自粛せざるを得ない状況が続いた。このような状況下ではデジタル技術を活用したオンライン調査を実施する可能性が模索されたほか、紙媒体の文献資料や調査資料、過去にカセットテープなどに録音された音声資料のデジタル化を進める動きが見られるようになった。このほか、私も研究分担者として参加している科研費基盤B(研究代表者:坂井美日氏)による「九州・沖縄方言の継承支援に資する音声対話型生成系 AI の開発」など、新たな研究分野の開拓も始まっている。

ここまで読んでいただいてお気づきの通り、私自身は人文情報学についてはまだまだ勉強不足の素人であり、この2年間人文情報学関連の集まりに出席するたびに先達たちの知識量やご経験にただただ圧倒されるばかりであった。そんな皆様との交流の場に今後も加えていただくことで、方言研究におけるデジタル技術のさらなる活用方法について考え続けていくことが叶えば望外の喜びである。

執筆者プロフィール

《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第85回

「バーゼル大学 D-scribes・EGRAPSA プロジェクトとパピルス学におけるデジタル・ヒューマニティーズの現在」

古代エジプトから出土した数十万点のパピルス断片は、かつて同じ場所で発見されたものでも、現在では世界中のコレクションに分散していることが多い。この物理的分散がもたらす研究上の困難は、パピルス学をデジタル・ヒューマニティーズ的アプローチが最も効果を発揮する分野の一つにした。このことは、筆者が参加した2025年7月28日から8月2日にケルン大学で開催された第13回国際パピルス学会 (International Congress of Papyrology)[1]で如実に現れていた。特に、バーゼル大学の D-scribes プロジェクト(2018–2023)[2]とその後継プロジェクト EGRAPSA(2023–2028)[3]は、この分野における方法論的革新の最前線に立つ。

D-scribes プロジェクトは、スイス国立科学財団(SNSF)の Ambizione Grant による資金提供を受け、Isabelle Marthot-Santaniello 氏が主導した。「断片の再統合、書記の特定、書体の特徴付け」を目的とし、ギリシャ語とコプト語パピルスのデジタル古書体学に焦点を当てた。プロジェクトの中核は、主観的で再現性に乏しい従来の古書体学を、客観的かつ定量的な分析へと転換することにあった。

技術基盤

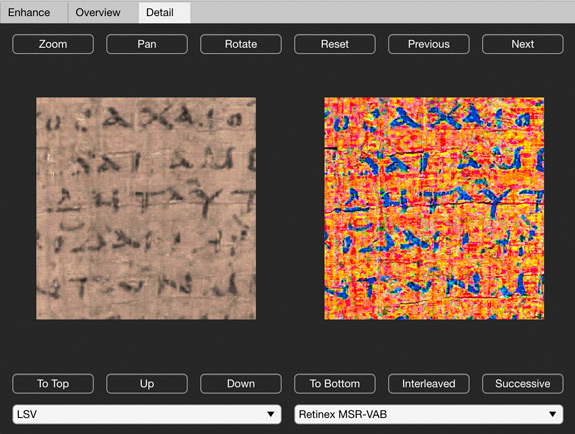

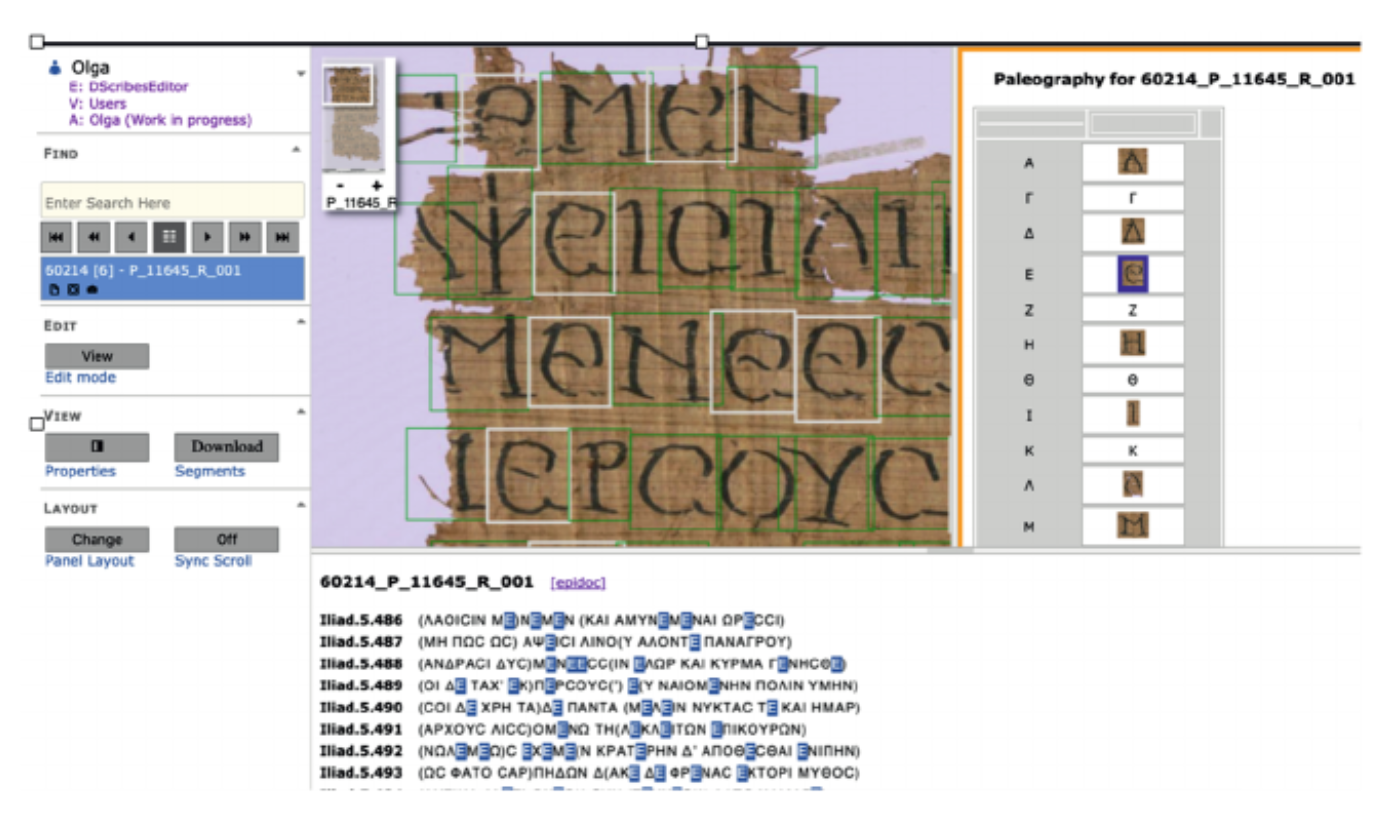

D-scribes の技術基盤は、READ(Research Environment for Ancient Documents)[4]プラットフォームを中心に構築された。PostgreSQL データベース、IIIF 準拠の Mirador ビューアによる画像アノテーション機能、GitLab を活用した協働ワークフロー管理システムを統合し、TEI P5 XML 標準でのデータ交換を実現した。特筆すべきは、Vlad Atanasiu 氏が開発した HIERAX ソフトウェア[5]である。この MATLAB ベースのアプリケーションは、Vividness、LSV、Adapthisteq、Retinex など複数の画像のハイライト・アルゴリズムを搭載し、劣化したパピルスの可読性を飛躍的に向上させた。

プロジェクトは三つの戦略的事例研究を選択した。第一に、6世紀ビザンツ時代エジプトのアフロディトのディオスコロス文書群(700以上のテキスト)は、書記特定アルゴリズムの開発に理想的なデータセットを提供した。第二に、ホメロス『イリアス』パピルス群は、文字レベルの翻刻と文書画像を関連付け、写本間の書体特徴を研究する基盤となった。第三に、壺の中でバラバラの状態で発見されたパパス文書群は、高度に断片化した文脈での再構成手法開発の試金石となった。

機械学習データセットの構築と公開

D-scribes の最も重要な貢献は、高品質なグラウンド・トゥルース付きデータセットの作成である。GRK-Papyri データセット(10人の書記による50画像)から始まり、GRK-Papyri_120(23人の書記による120画像)、さらに行レベル分析を可能にする PapyRow(122画像から6,498行分割)、文字レベルアノテーションを含むKaiRactersへと発展した。これらのデータセットは、国際文書解析認識会議(ICDAR)2019で発表され、コンピュータサイエンスコミュニティとの架橋を実現した。

深層学習技術の応用において、プロジェクトは慎重かつ実践的なアプローチを採用した。当初は Transkribus プラットフォーム[8]での手書き文字認識(HTR)テストを実施したが、パピルスの複雑性により手動での文字レベルアノテーションを重視する方針を選択した。ICDAR 2023ではギリシャ文字手書き認識のコンペティションを主催団体の1つとして開催し[9]、194以上のギリシャ文字バリアントの認識に挑戦し、優勝チームは YOLOv8アンサンブル・モデルとトランスフォーマー・ベースの手法を組み合わせ、認識・検出の両方で、非常に高い精度を達成した。

EGRAPSA プロジェクトへの発展

2023年6月から開始された EGRAPSA プロジェクトは、SNSF Starting Grant の支援を受け、パピルス学の新たな地平を切り開いている。「ギリシャ・ローマ期エジプトの手書き文字進化の再構築」を目標に、約80,000点のギリシャ語パピルスを対象とした包括的な分析を行う。プロジェクトの革新性は、単なる書記特定を超えて、千年以上にわたる筆跡スタイルの通時的進化を追跡し、書体間の類似性を測定してその進化を説明するモデル構築にある。

EGRAPSA は、深層学習と AI を活用し、画像とテキストの両方で訓練されたニューラル・ネットワークを用いて、古代ギリシャ語書体の異なるインスタンス間の類似性を測定する堅牢なフレームワークを開発している。データセットとして、紀元前3世紀から1世紀の緻密に年代注記された187点のパピルス画像と文字レベル注釈を公開し、畳み込みニューラル・ネットワーク(CNN)モデルによる手書き類似度指標の高精度化で初期実験において約85%の筆者同定精度を達成した。

パピルス学 DH エコシステムの成熟

D-scribes と EGRAPSA の成功は、より広範なデジタルパピルス学インフラストラクチャの成熟と不可分である。デューク大学とニューヨーク大学古代世界研究所が主導する Papyri.info[10]は、5万以上の文書、500万語以上を収録する世界最大の統合プラットフォームとして機能している。Apache Solr 検索エンジン、Apache Jena RDFトリプルストア、EpiDoc XML標準によるテキストエンコーディングを採用し、Leiden+記法による簡易入力システムを実装した。

ルーヴェン・カトリック大学の Trismegistos[11]は、70万から90万のテキスト・レコードを収録し、TM番号システムによる永続的識別子を提供している。TM Texts、TM People(196,409のエジプト人名)、TM Places(55,604の古代・現代地名)など、700万以上の総レコードを含む包括的なメタデータインフラを構築した。

技術標準の観点では、EpiDoc と IIIF の組み合わせが、意味論的翻刻と視覚的証拠との間の動的リンクを可能にした。eScriptorium[12]のようなHTRツールは、大規模なセグメンテーションと翻刻の自動化を実現し、標準化されたフォーマットへのデータ供給を可能にしている。

展望と課題

パピルス学DHの将来は、AI と人間の協働の新パラダイムにある。古代コーパスで訓練されたドメイン特化型大規模言語モデルの開発が進み、テキスト復元と古文書学的年代測定で有望な結果を示している。マルチスペクトル・イメージングと RTI(Reflectance Transformation Imaging)技術により、書写技術と材料組成のより深い理解が可能になった。

しかし、課題も残されている。スケーラビリティの問題では、オクシュリュンコス文書群(50万以上の断片)のような巨大なパピルス資料群が現在のインフラストラクチャに負荷をかけている。持続可能性の観点では、デジタルプロジェクトの継続的メンテナンスに必要な資金モデルが確立されていない。また、ツール開発者と広範な人文学者コミュニティとの間のギャップも依然として存在する。

バーゼル大学のプロジェクト群が示す戦略的ライフサイクル、すなわち、焦点を絞ったパイロット・プロジェクトが基礎となるデータ資産を生み出し、研究コミュニティを育成し、パラダイムシフトを目指す後継プロジェクトを正当化するサイクルは、デジタル・ヒューマニティーズ研究における効果的で持続可能なモデルを提示している。伝統的な文献学の専門知識と先進的な解析手法の収斂により、古代のテキストの復元と分析に前例のない機会が生まれ、パピルス学者が研究課題と方法論にアプローチする方法を根本的に変えつつある。

《連載》「英米文学と DH」第8回

「DH 批評の展開」

北米とヨーロッパの DH

前回の連載では、DH 批評の近年の主要な流れを概観した。今回は、DH 批判の具体的な中身について触れたい。これらは、特に DH における文学の研究者が、あえて触れないまでも頭の片隅に置きつつ普段気を配っている事柄であり、研究の背後にある時代的社会的な議論の一つといってよい。従って具体的な内容を日本語で押さえておくことは意義があると思われるが、かつて19世紀のフランスで医学に統計を持ち込むことへの賛否があったことのように[1]、議論の内容にかかわらず時間の流れが趨勢を決める種類の話かもしれないことには留意しておくとよい。

前回の連載で主にアメリカを中心とする DH 批評の議論を述べるとしたが、アメリカでは DH 批評の議論が起こりやすい土壌があるといってよい。ひとつにはアメリカ固有の DH の成り立ちが他の地域と多少異なるためであり、またひとつには批判的議論を旨とする MLA(米国現代語学文学協会)のような学会と学会の動向や研究者の考えを掲載する出版文化がアメリカにある点があげられる。

ヨーロッパの DH は、かいつまんでいえば、北米と同様多面的であるものの、文化遺産としてのデータの構築と人文学における情報技術の応用の研究に重きが置かれ、centerNet や ADHO、EADH などのDH協会、コミュニティ、定期的に開催される教育支援、DARIAH や CLARIN などの研究インフラストラクチャなどの組織が整っており、またそれら組織を各国や EU が資金面で援助する制度が整っており、各国、各機関の協力と連帯が顕著であるとされる[2]。

北米、特にアメリカの DH は、人文学テクストのデータ構築に力を入れつつも、技術的側面への傾倒、NEH (National Endowment for the Humanities) などの政府の助成機関以外にも Google などの巨大テック企業による助成と共同研究の進展、巨額の研究費の獲得と大学院生や研究員の地位との関連が指摘されている[3]。またデジタル・リテラシーの養成を伝統的に英文科が担う慣習が指摘されるように[4]、共同研究に不向きとされた人文学教員による他組織との連携や大人数となる学部学生の教育といった DH への役割の大きさが指摘できるだろう。またアラン・リウが DH は社会、経済、政治、文化に批判を広げていないと指摘するように[5]、批判の議論は積極的に促されており、MLA のパネルや新聞・文芸誌上などで DH 自体への議論が活発に行われている。例えば、ローレン・クラインとマシュー・ゴールド編纂による『デジタル・ヒューマニティーズの議論』(Debates in the Digital Humanities)は DH の主要な議論や現在焦点となっている議論を掲載する逐次刊行物である[6]。また『クリティカル・インクワイアリー』誌上のオンラインブログや[7]、タイムズ紙の「論説」(“Opinionator”)[8]、『高等教育年鑑』(The Chronicle of Higher Education)[9]その他の出版物などで DH 批判の議論が掲載されることがある。

DH 懐疑論者による DH 批判

こうした DH とは何か、DH はどうあるべきか、DHの問題点は何かといった議論において、反対意見としてのDH批判も取り上げられる。反対意見の論点を筆者なりにまとめると、1. DH 研究の結果と方法論に対する懐疑、2. (人)文学の伝統への挑戦、3. 大学組織と研究費の獲得に対する懸念、4. DH の政治性と非政治性への批判とカテゴリー化できる。

1.DH 研究の結果と方法論に対する懐疑とは、DH はすばらしい結果を出していないという批判と[10][11][12][13]、すでに知っていることを明らかにしているという批判である[10][11][14][15]。この二つは表裏一体であり、伝統的な人文学の分野で明らかにされた既存の知識を検証するのではなく、固有の新しい発見をするべきという話である。2. (人)文学の伝統への挑戦とは、方法論と重なるが、伝統的な人文学で重視される多様性やニュアンス、あるいは理論、批評、アクティビズムといった方向性そのものとDH研究が扱う方向性が異なるという論点である[3][4][10]。3. 大学組織と研究費の獲得に対する懸念とは、次の4ともかかわるが、大学組織が助成金を企業から得るようになりつつあり、大学組織の運営自体が企業の意向に沿うように企業化されるのではないかという懸念である[3][14]。4. DH の政治性と非政治性への批判とは、DH の言説が新自由主義的かつ保守的であり、技術主義に傾いており、イデオロギー的傾向も持ち、組織・研究の企業化を促しているという政治的な議論であり[3][12][14]、また DH 研究は政治的な批判を扱わないため非政治的であるという論点である[5]。

以上の DH 批評は、DH 研究者からの DH 批判の整理や批評の奨励なども含むが、DH のあり様についての批評であり、よりよい DH 研究に向けての建設的な意見もあれば、DH を文学研究の一部とは認めないという意見もあり、また企業とのかかわりを危惧する意見や大学自治の自律性への危惧などもあり、多様な立場からの論点を有し豊かな議論となっている。自然科学や社会科学の分野の読者はこうした議論に多少戸惑うかもしれないが、人文学の研究、特に批評は、科学的な真実や真理といった根底で既に共通しているとされる事項を探求する種類のものというよりは、研究者としての立場、政治的宗教的傾向、社会における立場などの属性をもった個々の研究者が、各自の論や意見を、テクストや資料に基づき展開し、社会全体で共通理解を構築していこうとする姿勢をもつものととらえておくとよいだろう。

今回は DH の主な論点を示した。次回以降の連載で、今回紹介した DH 批評のいくつかについて具体的な中身を紹介したい。特に2019年のナン・Z・ダの批評は2025年においてもなお折に触れ議論に登場するため[16]、議論の共通理解を得るために知っておく必要はあるだろう。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2025年9月】

-

2025-9-4 (Thu), 9 (Tue), 18 (Thu), 23 (Tue)

TEI 研究会於・オンライン -

2025-9-6 (Sat) ~ 2025-9-7 (Sun)

Code4Lib JAPAN Conference 2025https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2025

於・オンライン -

2025-9-13 (Sat)

DH 国際シンポジウム2025「東アジア/日本における人文学向けテキストデータ構造化のためのガイドライン策定に向けて」https://tei.dhii.jp/activities/dh-teisympo2025

於・慶應義塾大学三田キャンパス北館 -

2025-9-16 (Tue) ~ 2025-9-20 (Sat)

TEI 2025https://tei2025.confer.uj.edu.pl/en_GB/

於・Jagiellonian University -

2025-9-18 (Thu) ~ 2025-9-20 (Sat)

日本近世文学会 国際研究集会「草双紙-デジタルデータをどう活かすか-」http://www.kinseibungakukai.com/doc/cambridge-workshop202509.html

於・ケンブリッジ大学アジア・中東学部 -

2025-9-19 (Fri) ~ 2025-9-21 (Sun)

JADH 2025https://jadh2025.hmt.osaka-u.ac.jp/

於・大阪大学豊中キャンパス -

2025-9-23 (Tue)

DH 教育国際シンポジウム「デジタル・ヒューマニティーズ教育の最前線:欧州と日本の事例を通じて」https://sites.google.com/view/dhed2025/

於・慶應義塾大学三田キャンパス北館

【2025年10月】

-

2025-10-2 (Thu), 7 (Tue), 16 (Thu), 21 (Tue), 30 (Thu)

TEI 研究会於・オンライン

【2025年11月】

-

2025-11-4 (Tue), 13 (Thu), 18 (Tue), 27 (Thu)

TEI 研究会於・オンライン -

2025-11-29 (Sat) ~ 2025-11-30 (Sun)

第十六屆數位典藏與數位人文國際研討會https://dadh2025.digital.ntu.edu.tw/

於・國立臺灣大學

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

◆編集後記

このところ、国内外のあちこちで講演をしたり話を聞いたり議論したりしてきていますが、どこに行っても AI の話が出ないことはありません。AI を使った DH 関係の研究開発の話はもう百花繚乱という感じですが、AI を使ってレポートを書いてくる学生への対応方法だったり、所属大学の AI 対応方針の話だったり、信仰と AI の関係について等々、自分が関わるあらゆるところに急速に AI が浸透してきている感じがあります。

この数日滞在しているポーランドのクラクフでは、世界宗教史学会というところで仏教と AI について話をする機会をいただきましたので、試しに、発表原稿を Google Gemini に読み込ませてスライドに入れるイラストを作ってもらったところ、以下のようななんとも大仰なものができてきました。自分でこれを書くことを想像すると、デザインのセンスはもちろんですが、細部を調整することを考えてみても、とても自分では無理だと感じてしまいます。

人でなければできないことがまだ色々あるように感じる一方で、AI に任せた方が効率がよいということも着々と増えてきているようにも思われます。筆者としては、RAG を開発してみたり、強化学習を試してみたり、色々なことに取り組んでいるところですが、これからしばらくは、AI に何をどこまで頼むことができて、どこからは頼むべきでないのか、という線引きを見いだすことに力を入れることになりそうです。そのなかで、人文学の役割を再発見していければありがたいと思っております。

- コメントを投稿するにはログインしてください