人文情報学月報第170号

ISSN 2189-1621 / 2011年08月27日創刊

目次

- 《巻頭言》「情報デザインと人文情報学」

:都留文科大学地域交流研究センター/東京大学大学院情報学環 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第86回

「アレクサンドリア図書館におけるデジタル・ヒューマニティーズの取り組み」

:筑波大学人文社会系 - 《連載》「英米文学と DH」第9回

「反対意見としての DH 批判」

:中央大学国際情報学部 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- 編集後記

《巻頭言》「情報デザインと人文情報学」

私が研究の道を歩み始めたのは「情報デザイン」という領域である。情報デザインとは、複雑で多様なデータを整理し、人に伝わる情報へと編み直す営みを指す。単に美しく整えるだけではなく、情報を受け取る主体にとって「理解可能で、解釈可能で、行動につながる形」に仕立て直す方法論である。

本稿では、筆者の歩みを振り返りつつ、情報デザインの知見を人文情報学に導入することの楽しさと視点を共有する。あわせて、現在所属する「つるフィールド・ミュージアム」の活動を紹介し、情報デザイン×人文情報学の可能性を展望したい。

1 はじめに

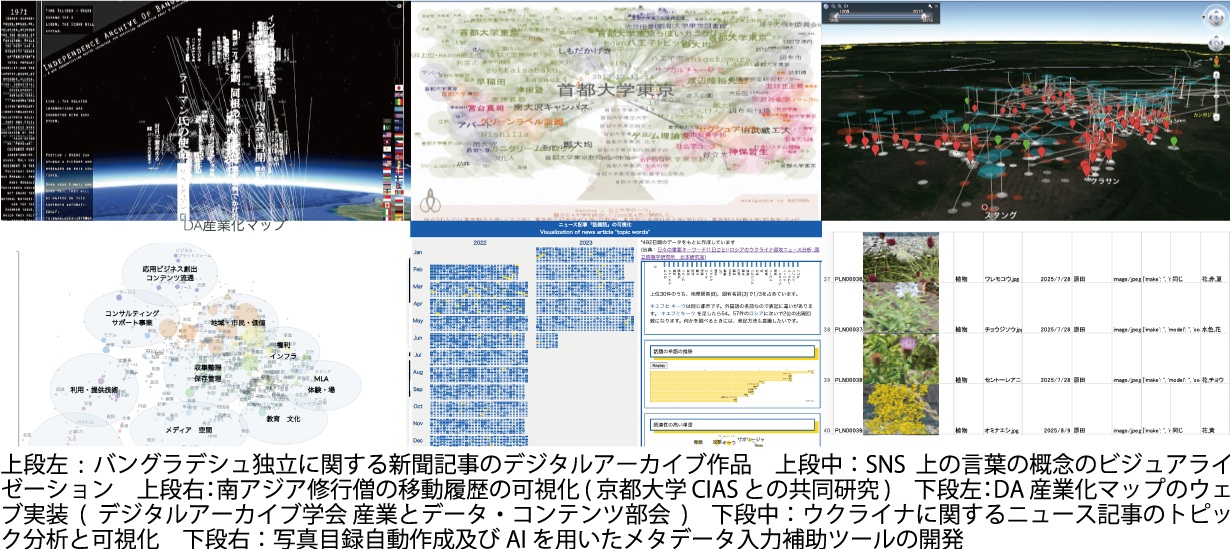

学生期は、バングラデシュ独立報道の可視化(新聞記事を数百件収集・構造化)、SNS 上のコトバの概念のビジュアライゼーション(重要度・感情分析を実装)、所属研究室[1]のデジタルアーカイブプロジェクトの調査や UI (User Interface) 設計などに取り組みながら情報デザインの基礎と思考を学んだ。以後も大規模データの可視化、資料整理ツールの開発、資料利活用手法の検討、デジタルアーカイブ構築などに携わってきた。

興味とご縁に導かれて歩んできたが、つくり手の熱量と使い手の体験価値は必ずしも一致しないことを幾度も痛感した。だからこそ、細部のデザインを積み重ねて UX (User eXperience)[2]を底上げし、「使われる/守られる」アーカイブやアプリケーションを生み出すこと──この課題意識こそが、「情報デザイン」「情報可視化」「デジタルアーカイブ」を横断する研究を継続する原動力となっている。

2 情報デザインの方法論的視点

このメーリングリストを読んでいる読者は人文学・歴史学のエキスパートであり、経験をもとに多くのデジタルアーカイブやアプリケーションを苦労なく操作できるかもしれない。一方で、初めて使う人が直感的に操作方法を理解できるデジタルアーカイブやアプリケーションは多くない。初学者向けの補足や導線が整っていないため、基礎知識がなければ入口で迷ってしまうこともある。

そこで筆者は、情報デザインの視点を導入する意義を二点紹介したい。

2.1. 文脈設計の視点

情報は孤立して存在するのではなく、利用者や社会的状況との関係において意味を持つ。文脈設計とは、利用者がどのような目的で資料にアクセスするかを想定し、その目的に応じて資料の価値を伝えるナビゲーションを検討する過程である。研究利用であれば高度な検索機能と精緻なメタデータが不可欠だが、教育現場や地域連携で一般の方が使う場合は直感的な操作性や「気づき」「学び」への導線が重視される。

広義のデザインでは人間中心デザインと呼ばれる[3]。人間のニーズ、能力、行動を取り上げ、そこに合わせてデザインする。情報デザインにおいては、これは UX に通じる。人間中心デザインの理念に基づき、システムありきではなく、人がそこで何を体験できるかを設計することが求められる。アーカイブが「使われない」ものになる背景にはさまざまな事情があると思うが、この文脈設計の不在も大きいと考える。対象となる資料と利用者を多層的に捉え、研究・教育・社会活用といった異なる文脈に対応する設計が必要である。

2.2 表現設計の視点

情報は見せ方次第で解釈の可能性を広げることができる。グラフや地図、タイムラインは、単なる美的装飾ではなく解釈の誘導を伴う方法論である。D3.js のサンプル集や The Data Visualisation Catalogue はさまざまな表現の参考となるので、筆者は愛用している。さて、表現設計について、私は2つのアプローチがあると思っている。1つ目は UI デザインの視点、2つ目は情報可視化の視点である。

UI デザインの視点ではよく可読性、判読性などという言葉を聞くと思う。可読性の例として、行間、間隔、余白、フォント、レイアウトなどがある。判読性としては、サイズ、色彩設計がある。この辺りは、miChecker, Lighthouse など無料で使用できるアクセシビリティチェックツールも存在するため、一度確認すると良いかもしれない。スクリーンショットを白黒にし、その明度差を見るだけでも意味はある。色彩に迷った時は、Color Hunt などのパレットも便利である。

一方、情報可視化の視点として、可視化のための代表的なインタラクション手順である概観表示、ズーム、フィルタ、詳細表示をより探索的なものとして発展させた概観、解明、操作、報告のカテゴリで捉える考え方がある[4]。インターネットでデザインを検索すると先述のようなグラフィックテクニックが前面に出てくるが、人文情報学において本質的に求められるのは探索を支援する表現設計(可視化)であると思う。この辺りを追求すると、「複雑さは良いことだ。悪いのは混乱だ」[3]というフレーズが胸に刺さる。

3. フィールド・ミュージアムでの実践

筆者は2025年5月から都留文科大学の「つるフィールド・ミュージアム」の運営に携わっている。フィールド・ミュージアム周辺の生きものをはじめとする自然資料から都留市周辺の文化資料まで、多様な資料のデジタルアーカイブの構築を担っている。

「つるフィールド・ミュージアム」は、地域(フィールド)の自然や文化の事象を楽しみ、じかに触れ、学びを深めていこうとするビジョンを大切にしている。したがって、デジタルアーカイブも資料からフィールドへいざなうような仕様が求められる。たとえば生きものの記録は、学術的には学名や分類に基づくメタデータが基本となるが、地域住民や小中学校など教育主体は学術的な分類で「人と自然のかかわり合い」を感じることができるだろうか。科学的分類よりも、「色」や「季節」からのほうが日常生活やフィールドとリンクするかもしれない。①利用者目線(何が求められるのか、どのようなケースで使われるか)と②研究者目線(資料を収集されている研究者の大切としているもの、伝えたいもの)という視点を尊重しながらデジタルアーカイブを設計している。

とはいえ、作ること自体を楽しみすぎたり、新技術に挑戦したいからという自分本位で制作してしまうことも少なくない。相当な工数をかけて作っても「ちょっと違う」となる。事前のコミュニケーションと観察で、何が求められるのかという真髄を聞き出す能力を培うことは筆者の一生の課題である。

4. おわりに

データは知的探求の出発点に過ぎない。重要なのは「誰が」「どのような目的で」「どのように」使うのか、という問いである。こうした視点を欠いた設計は、使われないシステムを生み出し、継承されないアーカイブとなり、資料の価値発見を阻害することになる。

人文情報学は、技術応用にとどまらず、人と人、人と学知、人と社会をつなぐ学問だと思う。「世界不思議発見!」というテレビ番組を毎週欠かさず見ていた筆者からすると、人文学的探求は、ミステリーハントのようでワクワクする。今後も情報デザインの視座を多方面に組み込みながら、新しい問いと解釈の創発に携わりたい。

執筆者プロフィール

《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第86回

「アレクサンドリア図書館におけるデジタル・ヒューマニティーズの取り組み」

文献・歴史資料のデジタルアーカイブ活動

アレクサンドリア図書館はデジタルアーカイブによる文化遺産の保存と公開において、中東・北アフリカ地域をリードする存在である。館内には最先端のデジタルラボが設置されており、数多くの専門スタッフが書画、写真フィルム、書籍、写本、地図など様々な資料をスキャンし、メタデータ付与や電子保存を進めている 。こうして蓄積された膨大なデジタル資産は、同館が独自開発したデジタル資産リポジトリ(Digital Assets Repository, DAR) [2]によって一元管理され、オンライン検索や閲覧が可能になっている 。このような技術基盤に支えられ、同館は国内外の機関と協力して数多くの歴史的資料のデジタル化プロジェクトを遂行している 。

主なデジタルアーカイブ・プロジェクトの例:

- 近代エジプトの記憶(Memory of Modern Egypt)[3]:エジプト近現代200年の歴史を網羅する包括的デジタルアーカイブ。公文書、写真、映像、音声、地図、切手・貨幣、新聞記事など 14種類におよぶ資料約6万点が収録されており、総データ量は470ギガバイトに及ぶ 。テーマごとに異なる資料を相互に関連付けて表示できる多次元データベースが特徴で、使いやすいインターフェースと検索機能により一般公開されている 。このプロジェクトにはエジプト政府や各種機関が協力しており、例えばアラブ連盟アーカイブの電子化では同連盟の写真・文書・映像史料をデジタル化して「近代エジプトの記憶」に統合する作業が進められた。

- Gamal Abdel Nasser デジタルアーカイブ[4]:エジプト第2代大統領ナセル(在任1954–1970年)の公式・私的資料を網羅したデジタルアーカイブ。ナセル財団から提供された公文書や手紙、写真、映像、著名な演説の肉声録音・映像等、膨大な史料を収集・電子化し、アラビア語・英語双方でメタデータおよび全文検索が可能なウェブサイトとして公開している 。同サイトではナーセル時代のエジプトを多角的に探索でき、エジプト国内のみならず海外の研究者も貴重な歴史資料を容易に利用できるようになっている。

- Anwar Sadat デジタルアーカイブ[5]:第3代大統領サダト(在任1970–1981年)に関するあらゆる資料を集めたデジタルアーカイブ。ナーセルコレクションと並行して構築され、サダト政権期の公文書・写真・映像・演説記録などを包括的にデジタル化している 。これら大統領アーカイブは現代エジプト政治史の一次資料を体系的に保存・公開する試みであり、歴史研究や教育に資する貴重な基盤となっている。

- スエズ運河デジタル資料館[6]:19世紀半ばに開通したスエズ運河の建設・運用から現代までの歴史を記録する専門アーカイブ。運河建設計画の図面、会社記録、開通式典の写真、運河国有化や戦争にまつわる記録映像など、多彩な資料を集約しデジタル化している 。運河の歴史に関する大規模なデジタルアーカイブであり、海事史・中東近代史研究の重要な情報源となっている。

- Al-Hilal デジタルアーカイブ[7]:エジプトを代表する文学・思想雑誌『Al-Hilal』創刊号(1892年)から113年分にわたる全号をデジタル化したコレクション 。19〜20世紀エジプト知識人の言説を伝える貴重な雑誌を網羅し、キーワード検索や閲覧が可能となっている。長期間にわたる文化雑誌のアーカイブ化はアラブ地域でも先駆的事例であり、近代知識史の重要な研究基盤である。

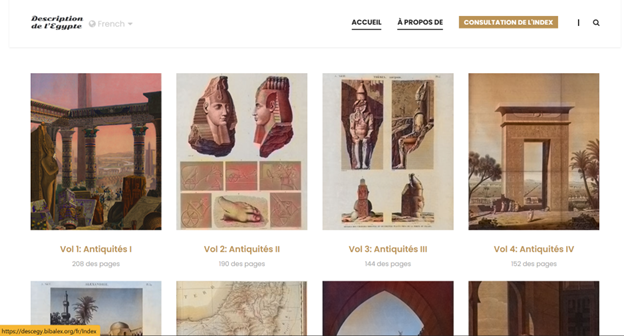

- 『エジプト誌』デジタル版[8]:ナポレオン遠征時に編纂された大著『エジプト誌(Description de l’Égypte)』全巻を高精細スキャンし、世界で初めて完全なデジタル版として公開した。フランス語版原書の精緻な図版や解説をそのままオンラインで閲覧でき、本書のアクセス向上に大きく貢献した。この成果はユネスコと米議会図書館主導の世界デジタル図書館(World Digital Library, WDL)にも提供され 、2009年の WDL 公式ローンチ時にはアレクサンドリア図書館が技術協力機関として開発・運営に参加した 。

- デジタル写本ライブラリー[9]:アラブ・イスラム圏の貴重写本コレクションを電子化し公開するプロジェクト。同館の写本博物館が所蔵する貴重書はもとより、様々な国内外の機関と提携し、希少な写本を選定・撮影してデジタル版を刊行している 。

- エターナル・エジプト(Eternal Egypt)[10]:アレクサンドリア図書館傘下の CULTNAT(文化・自然遺産資料館)[11]と IBM 社が協力して構築したデジタル文化財アーカイブ。エジプト各地の歴史的遺物や遺跡、美術品を高解像度画像や3D モデル、全方位パノラマ映像で紹介する多言語対応のオンライン博物館である 。カルナック神殿のバーチャル再現や古代都市の3D 散策、歴史年表と地図によるナビゲーションなど、最新技術を駆使した没入型の学習体験を提供しており、文化遺産の国際的な理解促進に寄与している 。

以上のように、アレクサンドリア図書館ではエジプト及び中東に関わる多種多様な資料の電子化と公開が進められている。これらプロジェクトの多くは国内外のパートナーとの連携によって実現しており、例えば米国の Internet Archive との協定に基づき全ウェブ資料のミラーサイトを設置、米カーネギーメロン大学主導の百万冊プロジェクトに参加して世界各地の図書館と共に大規模電子書籍化を推進したほか、イェール大学など19のパートナー機関と提携した OACIS 計画[12]では中東地域の学術雑誌情報の統合目録を構築するなど 、グローバルな「知の共有」基盤づくりに貢献している。こうした取り組みにより、同館は創設から10年足らずで目覚ましい成果を上げ、デジタル・ヒューマニティーズの世界における存在感を確立したと言える。

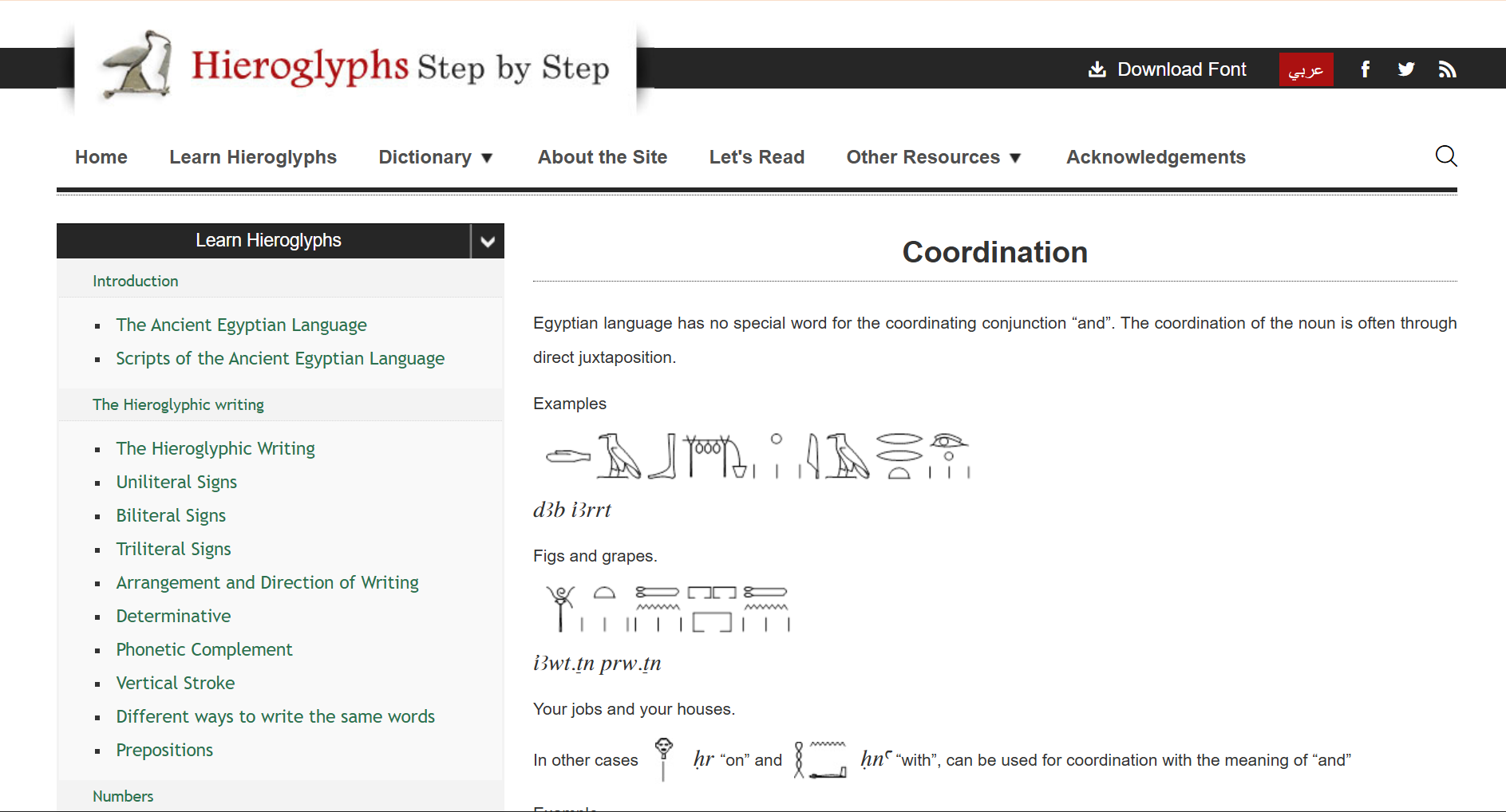

アレクサンドリア図書館はデジタル・アーカイブの構築に留まらず、それらを活用したデジタル教材の整備やオンライン教育にも先進的な役割を果たしている。図書館附属の「アレクサンドリア図書館アフリカ情報局 (Bibliotheca Alexandrina Information for Africa, BAIFA)」[13]では情報リテラシーや研究スキル向上のためのオンライン講座を多数開講しており、アフリカ諸国を含む幅広い受講者がインターネット経由で無料参加できるようになっている 。これらのコースは図書館員や研究者向けの専門スキルトレーニングから学生・一般向けの情報活用講座まで多岐にわたり、MOODLE プラットフォーム上で提供されている 。例えば論文執筆法、文献管理と引用法、オンライン・データベースの活用法、プレゼンテーション技能、といった実践的テーマの多言語講座が用意されており、受講者は好きな時間に自主学習できる 。例えば、エジプト学であれば、Hieroglyphs Step by Step[14]という、ヒエログリフで書かれた古代エジプト語を学ぶオンライン・プラットフォームがある。こうしたオープンな教育資源は地域の研究能力の底上げに貢献している。このように世界的なオープン教育資源の整備にも貢献することで、知の普及における図書館の新たな役割を示している。

《連載》「英米文学と DH」第9回

「反対意見としての DH 批判」

DH 批判の論点

前回の連載では、北米とヨーロッパの DH の成り立ちおよび DH 懐疑論者による DH 批判を概観した。今回は、反対意見としての DH 批判の具体的な中身に触れたい。反対意見の論点は四点ほどに分けられると前回述べた。1. DH 研究の結果と方法論に対する懐疑(「DH はすばらしい結果を出していない」[1])、2. (人)文学の伝統への挑戦(伝統的な文学の方向性と異なる)、3. 大学組織と研究費の獲得に対する懸念(大学が企業化されるという懸念)、4. DH の政治性と非政治性への批判(新自由主義的、技術的)である。通常反対意見は複数の論点を含めている。

2010年代の批判

はじめに、2010年代に顕著な DH 懐疑論者による批判として、ティモシー・ブレナン、アダム・キルシュ、ダニエル・アリントンらの批判をみたい。2000年代に入り、アメリカにおいて DH は、その社会からの期待の度合い、助成金の獲得、若い研究者への就職口の提供と一大ブームとなり、その反省を含め2014年頃から懐疑的な批判が増えた。

比較文学が専門のミネソタ大学教授であるブレナンは、2017年に「デジタル・ヒューマニティーズの胸像」[2]と題する記事を書き、10年にわたる投資と熱狂を経て DH が成したことを振り返り、何も達成していないと指摘する。ソーとパイパー、マシュー・ジョッカーなど他の DH 研究のいくつかを挙げ、それらの研究がすでに知っていることを答えとして導いており、情報と知識を取り違えていると説く。科学主義や新自由主義、助成金への批判を行っている。

詩人でありアメリカを拠点に活動する文芸批評家のキルシュは、2014年「テクノロジーが英文学科を乗っ取る」[3]と題する記事を書き、DH への懐疑を示した。DH の言説が誇張に満ちイデオロギー的であり、大学組織と助成金に深くかかわり、すでに知っている自明の理を明らかにするだけの研究であること、無意味な質問は無意味な結果しか導かないと指摘し、そのうえで、人文学が行うことはデジタルに抗い批判することであると説いた。

アリントン、デイヴィット・ゴルンビア、サラ・ブルイエットは、2016年「新自由主義のツール」[4]と題する記事を共同で書いた。アリントンは社会科学を専門とする西イングランド大学(当時)の教員で、応用言語学を教えており、現在はロンドン大学キングス・カレッジでメディア史を研究している。ゴルンビアはアメリカのバージニア・コモンウェルス大学の DH の教員で政府の介入を望まないサイバーリバタリアニズムやビットコインなどを研究していた。ブルイエットはカナダのカールトン大学の教員で現代文学や社会学、文化政治学などを専門としている。アリントンらの記事は、DH は伝統的で時代遅れな文学研究のアプローチを修正するものであり、その修正主義的側面が、新自由主義による大学・学問への介入と同調するとして警鐘を鳴らしている。新自由主義といった用語は政治に造詣が深くないと耳慣れないため、いくつかの入門書をてがかりに以下で簡単にまとめておきたい。

中野剛志およびグレイとウィレットによれば、新自由主義とは、自由市場を第一と考え、政府の介入を弱め、企業などの経済主体による経済活動の自由を許容するイデオロギーのことである[5][6]。換言すれば、企業が政府を含む様々な領域で広く活動することを許容する姿勢である。一方、保守主義や自由主義とは何かといえば、フリードリヒ・ハイエクによれば、保守主義とは激しい変化に反対し、変化を恐れる態度のことであり、自由主義とは変化を受け入れ、思想の持つ長期的な力に信頼を置く態度のことである[7]。新自由主義は、1980年代以降、経済再生を目指すアメリカ・イギリス・日本で保守政権の政策と結びつき、規制緩和、減税、グローバル化といった政策として具体化された。しかしながら結果として、新自由主義と結びついた保守政権は伝統的な生活様式や価値観を自ら破壊し、低成長、格差の助長、資本主義の不安定化を招いたとされる[5][6]。自由主義”liberal”を指す用語は人文学ではリベラル・アーツ教育の簡略で用いられることがある。リベラル・アーツ教育は、批判的思考、解釈、分析に価値を置き、多様な価値観と総合的な知を育成する教育用語であり[8]、本来は政治的な自由主義や新自由主義とは異なるが、アメリカでは学問や教育における政治的な文脈で使われることも多いので注意が必要である[8]。

この新自由主義がなぜ批判の対象となるかといえば、企業の論理が学問の価値を実務的なものに変え、助成金その他を通じて大学組織に介入するという懸念があるためである。アリントンらは次のように指摘する。DH の修正主義は、新自由主義(ここでは特定の大企業や、企業の論理を是とする社会の風潮を指すようである)が大学を乗っ取る手助けをする。新自由主義は、企業に直接役立つ研究や、職場で今現在必要とされるスキルを学生に訓練する類の研究に学問の価値を置くものである。一方 DH は人文学を企業の論理に沿うよう構造改革するものであり、大学組織にとっても外部の助成金を獲得するため有益であり歯止めをかけない。その他には DH は技術主義であり、文化的保守主義であって多文化主義に対する反駁であり、管理的である等々。

さて、以上みてきたブレナン、キルシュ、アリントンらの文学、社会学、メディア論、政治哲学、詩人といった批評家による批判に対して、トロント大学で教鞭をとる英文学・DH 学者のアダム・ハモンドは、ハイプ・サイクルを用いて反証する[1]。ハイプ・サイクルとは、アメリカのコンサルティング企業であるガートナー社が提唱した用語であり、新規に勃興した技術の浮き沈みの明暗をイメージする曲線である。人々の期待や技術の成熟を表す曲線ははじめ大きく跳ね上がり、一度大きく落ち込み、やがて落ち着いたころまた少し上がる流れをたどるだろうという仮定を示す。ハモンドは2010年代後半の DH 批判を、当初大きく膨れ上がった期待がやがて失望に変わるという、一度大きく落ち込む時期に生じた時期的な批判であるとして説明している。

その他の反証として、平和の配当とデジタル投資やイギリスにおけるBrexitのような分断など日本と異なる政治的社会的要因も考えられるだろうが、取り入れた反証はまだないようである。次回は文学の側からの批判と統計・方法論に対する批判を取り上げたい。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2025年10月】

-

2025-10-2 (Thu), 7 (Tue), 16 (Thu), 21 (Tue), 30 (Thu)

TEI 研究会於・オンライン -

2025-10-17 (Fri)

科学研究費助成事業学術変革領域研究「歴史情報学の創成」キックオフシンポジウムhttps://dighis.rekihaku.ac.jp/20251017kickoff/

於・スタンダード会議室神田店3階ホールおよびオンライン -

2025-10-21 (Tue)

DH セミナー「人文学における数量的手法に関するセミナー」https://sites.google.com/view/dhseminar2025-10/

於・慶應義塾大学三田キャンパスおよびオンライン -

2025-10-22 (Wed) ~ 2025-10-24 (Fri)

図書館総合展於・パシフィコ横浜

【2025年11月】

-

2025-11-4 (Tue), 13 (Thu), 18 (Tue), 27 (Thu)

TEI 研究会於・オンライン -

2025-11-11 (Tue) ~ 2025-11-17 (Mon)

27th ICOM General Conference 2025https://dubai2025.icom.museum/

於・Dubai World Trade Centre -

2025-11-29 (Sat) ~ 2025-11-30 (Sun)

第十六屆數位典藏與數位人文國際研討會https://dadh2025.digital.ntu.edu.tw/

於・國立臺灣大學

【2025年12月】

-

2025-12-2 (Tue), 11 (Thu), 16 (Tue), 25 (Thu), 30 (Tue)

TEI 研究会於・オンライン

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

◆編集後記

9月は DH 関連のイベントが目白押しでした。DH が着々と広まりつつあることをうかがわせるようで、ありがたいことです。筆者が参加したものだけでも、ハイデルベルクで開催された第35回日本資料専門家欧州協会年次大会、慶應義塾大学での DH 国際シンポジウム「東アジア/日本における人文学向けテキストデータ構造化のためのガイドライン策定に向けて」と DH 教育国際シンポジウム「デジタル・ヒューマニティーズ教育の最前線:欧州と日本の事例を通じて」、大阪大学での日本デジタル・ヒューマニティーズ学会の JADH2025 がありました。

しかしながら、今年は、9月20日前後に DH 関連のイベントが集中してしまい、クラクフで開催された TEI Conference2025や、ハノイで開催された PNC2025など、いずれも日本の DH にも関連の深いイベントであったため、参加者も各地に分散するような形になってしまったような感じです。筆者自身としても、これらのイベントに参加できなかったのはとても残念なことでした。来月号では、これらのイベントのうちのいくつかに関してレポートを掲載できればと思っております。

来年は、ADHO の DH Conference 2026が韓国テジョンで7月27日からの週、TEI Conference 2026がカナダのバンクーバーで8月10日からの週、とのことで、DH カレンダーの方には書き込んでありますのでご参照ください。それ以外のイベントの日程はまだ入ってきておりませんが、なるべく重ならないとありがたいですね。

- コメントを投稿するにはログインしてください