人文情報学月報第90号【後編】

目次

【前編】

- 《巻頭言》「2018年の到達点とこれから」

:一般財団法人人文情報学研究所 - 《連載》「Digital Japanese Studies寸見」第46回

「TEI コンソーシアム東アジア/日本語分科会の活動が本格化」

:国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第10回

「ドイツ語圏のパピルス文献デジタル・アーカイブ」

:ゲッティンゲン大学

【中編】

- 《連載》「東アジア研究と DH を学ぶ」第10回

「デジタル史料批判を学ぶ教育・学習プラットフォーム Ranke.2について」

:関西大学アジア・オープン・リサーチセンター - 特別寄稿「Gregory Crane 氏インタビュー全訳(第1回)」

:東京大学大学院人文社会系研究科

【後編】

- 特別寄稿「Carolina Digital Humanities Initiative Fellow の経験を通じて〈後半〉」

- 人文情報学イベントカレンダー

- 編集後記

特別寄稿「Carolina Digital Humanities Initiative Fellow の経験を通じて〈後半〉」

前号より

筆者はノースカロライナ大学チャペルヒル校(University of North Carolina at Chapel Hill(以下 UNC))の博士課程に在籍していた2013年度、カロライナ・デジタル・ヒューマニティーズ・イニシアティブ(Carolina Digital Humanities Initiative(以下 CDHI))・大学院生フェローとして一年間活動した。前号では UNC におけるデジタル・ヒューマニティーズ研究の背景として、デジタルイノベーション・ラボ(The Digital Innovation Lab(以下 DIL))の設立および CDHI の立ち上げ、CDHI のハイライトであった大学院生フェロー・プログラムの概要と、筆者個人がフェローとして受講した講義について論じた。後半にあたる今回は、大学院生フェローとして取り組んだ個人プロジェクトと、現在の UNC におけるデジタル・ヒューマニティーズ研究の展開について記す。

個人プロジェクト:“The Fillmore Boys School in 1877”

• プロジェクトの背景

CDHI 大学院生フェロー・プログラムではデジタル・ヒューマニティーズの講義受講が義務となるだけでなく、自らデジタル・プロジェクトを計画・遂行することが求められた。そこで講義を受けながら、年間を通じて個人プロジェクトを進めることとなった。

筆者の博士論文研究ではアメリカ南北戦争(1861–1865年)と再建期(1865–1877年)の自由黒人による市民権論争と公共施設の脱人種隔離運動を論ずるもので、特にルイジアナ州ニューオーリンズ市の有色クレオール(Creoles of color)と呼ばれたフランス語話者で混血の自由黒人層による草の根市民運動を扱った[1]。フェロー当時は特に公立学校の人種隔離問題に注目していた。ニューオーリンズは1871年から1877年という再建期の短い期間ではあるが、一部公立学校の人種統合が行われており、これは他に例をみない事例であったからである。ただ教育・有色クレオールに関連する史料は乏しく、一般市民の反隔離運動をどう明らかにするか、課題を抱えていた。また全米でも稀に見る再建期の人種統合例が、現代のニューオーリンズで全く顧みられていないことにも問題を感じていた。

前置きが長くなってしまったが、そこで筆者はデジタルツール、特に地理空間分析を通して史料を読み解くことで、いかに上記の問題を克服できるか挑戦することにした。人種隔離問題は生活空間と切っても切り離せないからである。当初の計画では、1871年から1877年の公立学校分布図と、学校毎の人種政策や変化のデータを作成、統合時期や位置情報の特性を調べようと計画していた。しかし、当時の教育委員会関連の史料の乏しさからこの計画は最終的に断念することとなった。

そこで学校隔離問題をマクロに見るよりも、一つの学校に焦点を絞ることにした。具体的には、1877年に作成されたフィルモア・ボーイズ・スクール(The Fillmore Boys School)の学籍簿を使用することにした。この学籍簿には658人分の生徒の氏名、住所や入学日などの情報の他、保護者名や職業などが記録されていた。フィルモア・スクールは有色クレオールが当時多く住んだ地域に位置し、1871年から人種統合が進んだ学校であるが、1877年に白人専用と定められた。そのため当初は1877年の学籍簿データは全て白人のものと推定され、名簿には人種欄すら存在しなかったが、よく見ると黒人学校へ転校との付記のある生徒が存在した。そこで、掲載されている生徒の個人情報とセンサス情報を合わせて地図上に表記することで、この学校における人種パターンや生徒の居住地の特徴を明らかにしようと試みたのである。

こうして始まったプロジェクトであるが、ここまで計画を立てるのにかなりの時間を使ってしまい、いざ実行となった時、残された期間は約八ヶ月ほどになっていた。プロジェクト実行期間は、1)データ作成、2)ArcGIS による地図作成、3)ウェブサイト作成、に大きく分類できる。データ起こしには三ヶ月、ArcGIS による地図作成に四ヶ月、ウェブサイト作成に一ヶ月ほど使い、期日に間に合うよう時に同時並行で作業を進めた。

• データ作成

データ作成には学籍簿の文字起こし及び、生徒のセンサス情報を特定する必要があった。この細々とした作業にはDILを通じて研究費で学部生を雇用することができた。基本的に学部生が学籍簿の文字起こしをする傍ら、データの修正・確認、センサス情報は主に筆者が担当した。また ArcGIS はデータを csv ファイルで取り込めるため、収集データは Google スプレッドシートにまとめて共有することにした。その他細かな業務のフローチャートや文字起こしのルール作成などはメンターであったロバート・アレン(Robert Allen)や DIL マネージャーの監督・指導のもと行った。日常業務は Google ドライブと Trello で管理し、定期的に DIL で今後のタスクに関するミーティングを持った。

• ArcGIS による地図作成

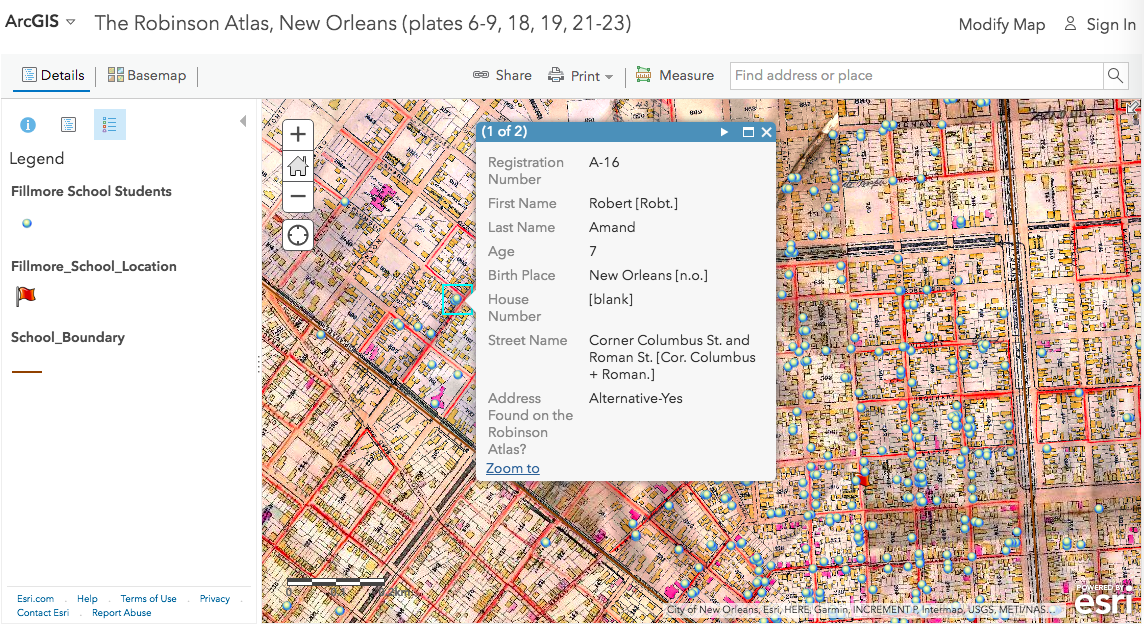

データ作成に終わりが見えてくると、ArcGIS を使い、ニューオーリンズの古地図に緯度・経度情報を付与していく作業に従事した。当市には “Robinson Atlas” という1883年に作られた火災保険地図が存在しており、jpeg でスキャン、保存されたものがオーリンズ郡民事地方裁判所書記室のウェブサイトで公開されている[2]。この地図を ArcGIS に取り込み、各生徒の居住地を示すシェープファイルを作成、最終的に年齢・人種などのその他生徒情報を結合させ、地図を完成させた。結果、658人分の学籍簿データのうち、正確性にはバラつきがあるものの、合計567人分の居住地情報を地図に反映することができた。このうち人種が判明しているのは288人である。

• ウェブサイト作成

こうして分析に使えるデータが完成した傍ら、筆者は完成した地図および生徒の居住地データの公開準備をした。データ公開には大学から無償で提供されるツールやサーバーなどを利用した。例えば、地図データは ArcGIS Online にアップロードしたが、それは大学図書館を通じて行っている。地図公開準備が整うと、プロジェクト紹介のためのウェブサイトを立ち上げた[3]。これには大学が提供する学生用無料ワードプレスサービスを利用した。機能やデザイン制限はあったがプロジェクト概要やニューオーリンズの歴史を紹介するには十分であった。ウェブサイトを立ち上げたのは、DH Press に影響を受けていたこともあり、研究成果を視覚化することで現地の教育史に貢献したい、また、フィルモア・スクールに通った生徒の子孫や歴史家と情報を共有したいという思いがあってのことである。

• 成果と反省

こうして2013年度の終わりになんとか日の目を見た個人プロジェクトであったが、様々な成果があった。まず、学籍簿・センサスを合わせたことで、1877年には白人専用学校であったはずのフィルモア・スクールに有色クレオールが多数入学を求めていたことが判明した。これだけでも、隔離への抵抗運動が従来考えられてきたより大きなものであったことがわかった。そして居住地を分析することで、当校の学区が人種の混住様相を呈しており、アメリカ都市隔離に特徴的な人種別居住区のパターンが見られないことが判明した。これはニューオーリンズが再建期に一時的・部分的にでも脱隔離を果たしたことに貢献しているだろう。こうした結果は博士論文の主要な議論の一つとなった。更にデータを公開することで、実際に系図学者などと交流を持つことができ、生徒のその後や婚姻関係などを明らかにすることができた。

またプログラムを通じて学内外でのコミュニティを広げることができた。CDHI に選ばれた教員、ポスドク、大学院生の専門は文学、美術、地理学、考古学など多様であり、立場を超えて自由にミーティングをもったり議論をすることができた。こうした交流は自分の研究の方向性を考える上で大いに役にたった。

このプログラム終了後には、Carolina Digital Humanities Graduate Certificate を取得、2017年度には歴史学部・研究科のデジタル・ヒューマニティーズ院生メンターとして、ワークショップなどを開催した。フェローとしての活動が終わった後も、CDHI での経験を役立てることができたのは幸いであった。

しかし、反省点もある。まずはプロジェクトの将来性である。例えば ArcGIS は UNC に所属している限り実質ライセンス料を払う必要がなかったのだが、卒業した現在はソフトウェアの継続利用が難しく試行錯誤している。また ArcGIS Online やウェブサイトも UNC がデータ保管をしているものの、更新作業はできないのでプロジェクトは現在一時凍結状態にある。計画時に卒業後のプロジェクトのあり方も見据えておくべきであった。

また筆者の所属研究科と CDHI の履修義務が制度上必ずしもシームレスに繋がらない場合があり、ただでさえ言語の壁があるというのに、やるべき課題の多さに途方に暮れることも多かった。また博士論文審査ではデジタル研究よりも記述が重視されたので、やはり論述のバランスを取るのが難しかったと言える。近年 DIL は、こうした事態に対して Digital Dissertation Fellowships などの制度(次節でまた述べる)を設け対処している。

UNCにおけるデジタル・ヒューマニティーズの現在

こうして2013年度、一期生として CDHI 及び DIL に関わったが、UNC でのデジタル・ヒューマニティーズ研究はめまぐるしい勢いで変化・進化を遂げている。余談ではあるが、個人プロジェクトがひと段落ついた2013年度末には、筆者のプロジェクトを手助けしてくれた研究者達はロバート・アレンを除き全て他大学や研究所に異動になることが決まっていた。若手研究者が多かったということもあるが、北米でのデジタル・ヒューマニティーズの勢いを実感した出来事であった。

CDHI は2017年まで教員、ポスドク、大学院生へのフェローシップ事業を行った。その間デジタル・ヒューマニティーズへの参入者も増え、フェローの専攻も更に多岐に渡るようになった。アンドリュー・メロン財団によるファンディング期間の終了後、CDHI は Carolina Digital Humanities という形に進化を遂げ、更に多様なフェローシップ事業を展開している[5]。そのうちの一つが2016年から募集が始まった Digital Dissertation Fellowships 制度である。大学院生フェローは個人のデジタル・プロジェクトに従事する傍ら、DILからの指導やサポートが受けられる。また、将来的には博士論文の代替物としてデジタル・プロジェクトに取り組むことも可能である。もちろんこの制度を活用するには指導教員の他、博士論文審査委員会の了承を得るなど所属研究科との調整も必要不可欠となる。だが、UNC でデジタル博士論文で学位を得る大学院生が現れるのももう遠い未来ではないだろう。

また、DIL では技術の向上も見られた。前号で紹介した DH Press は Prospect というワードプレスのプラグインに発展した。Prospect は「ユーザー・フレンドリー、オープンソースで柔軟な」ビジュアリゼーション・ツールとして、マッピングの他、タイムラインやギャラリーなど多様な機能を備えている[6]。Prospect を使った具体的なプロジェクトとしては、“Names in Brick and Stone: Histories from UNC’s Built Landscape” があげられる[7]。これは2015年、UNC のパブリック・ヒストリー講義を受講した学部生・大学院生によって作成された大学史プロジェクトである。UNC はアメリカの公立大学でも最古の部類に入り、キャンパスに関連する豊富な史料を保持している。奇しくも2010年代は、アメリカ各地、特に南部で大学における奴隷制や人種隔離の歴史をどう扱うべきか議論が再燃しており、デジタル・プロジェクトが大学の公共性や歴史認識論争に貢献した例の一つである。

DIL は現在でもマッピング技術に一番の特色があるものの、3D モデリングやオーラルヒストリーなど様々なプロジェクトの支援も行っている。また、毎週水曜日には様々なツールのワークショップをインフォーマルな形で開催している。またノースカロライナ州内の様々なコミュニティ、大学とのコラボレーションも進んでおり、UNC でのデジタル・ヒューマニティーズ研究はこれからも様々な形で発展すると思われる。

おわりに

2013年度の CDHI 大学院生フェロー・プログラムは研究のスコープや可能性を考える上で転換点であった。筆者の博士論文は結局のところ、デジタル博士論文とはいかず、結局叙述形式が中心のものとなったが、それでも地図作成や地理空間分析などは議論や論証に欠かせないものになった。

当時は DIL も CDHI も始動したばかりで、続々と機材の運び込まれるラボ内で運営側も学生側も双方が試行錯誤していた。余裕のないことも多かったが、今振り返ればデジタル・ヒューマニティーズ教育・研究基盤作りに何が必要なのかを知る上で貴重な経験であったと言えよう。この記録が、一学生の体験として何かの参考になればと思う。末筆ながらこのような執筆機会を作ってくださった人文情報学研究所の永崎研宣先生にお礼を申し上げたい。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2019年2月】

-

2019-02-13 (Wed):

京都大学図書館機構講演会「オープンサイエンス時代の大学図書館—これから求められる人材とは—」於・京都府/京都大学附属図書館3階ライブラリホール -

2019-02-15 (Fri):

第14回人間文化研究情報資源共有化研究会「人間文化研究機構が持つデータの役割とその未来」於・大阪府/大阪大学中之島センター -

2019-02-16 (Sat):

第119回 人文科学とコンピュータ研究会発表会於・大阪府/大阪大学豊中キャンパス -

2019-02-17 (Sun):

総合書物学シンポジウム 書物を耕す―総合書物学の挑戦―於・奈良県/奈良女子大学https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sougoushomotsu.web/simpo.html

-

2019-02-20 (Wed):

「アジア芸術学」の創成 国際ワークショップ/東アジア文化研究のフロンティア於・京都府/立命館大学アート・リサーチセンター -

2019-02-26 (Tue):

東西学術研究所国際シンポジウム「中國文献デジタル化の展望」於・大阪府/関西大学千里山キャンパスhttp://www.kansai-u.ac.jp/Tozaiken/news/2019/01/2018162019226.html

【2018年3月】

-

2019-03-02 (Sat):

第24回公開シンポジウム「人文科学とデータベース」於・静岡県/静岡大学浜松キャンパス -

2019-03-04 (Mon):

シンポジウム「日常会話コーパス」IV於・東京都/国立国語研究所 -

2019-03-08 (Fri):

「東洋学へのコンピュータ利用」研究セミナー於・京都府/京都大学 -

2019-03-15 (Fri)〜2019-03-16 (Sat):

デジタルアーカイブ学会 第3回研究大会於・京都府/京都大学吉田キャンパス

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

◆編集後記

寄稿者のみなさまのおかげで、今月号も3部構成の充実した内容になりました。メールマガジンとしては長すぎるかもしれませんが、せっかくメールマガジンですのでなるべく色々なことをお届けしたいという思いもございます。3部構成になっているのは、現在お世話になっているメールマガジン配信システムのまぐまぐの文字数制限によるものなのですが、このシステムは、全体としては使いやすく便利なシステムであり、良いところを挙げれば切りがないものの、当メールマガジンとしては UTF-8に対応できないようであるという問題もあり、人文学に必要な多様な文字を表示する際に、時々 HTML 実体参照に置き換えなければならないという編集の手間が発生し、毎号編集担当の方にお手数をおかけしてしまっております。このようなことから、現在、メールマガジン配信システムの移行を検討しております。検討の結果、このままになる可能性もありますが、この1~2ヶ月ほどで、検討する予定でおります。本件につきまして、何か良いアイデアやご経験、良い配信システムについての情報などお持ちでしたら、ぜひ編集室までお寄せください。

(永崎研宣)

- コメントを投稿するにはログインしてください