人文情報学月報第121号【後編】

ISSN 2189-1621 / 2011年08月27日創刊

目次

【前編】

- 《巻頭言》「日本近現代文学研究者はコンピュータを使って何をしたいのか。したくないのか。」

:名古屋大学大学院人文学研究科 - 《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第77回

「CiNii Articles の CiNii Research への統合が発表:CiNii Research でなにが変るのか」

:北海学園大学人文学部 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第38回

「手書きテキスト認識・自動翻刻ソフトウェア・Transkribus の基本知識と最新動向」

:京都大学大学院文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター

【後編】

- 人文情報学イベント関連カレンダー

- イベントレポート「ワークショップ「Digital Orientalist’s Virtual Workshop and Conference 2021」」

:東京大学大学院人文社会系研究科 - イベントレポート「「2021年度アート・ドキュメンテーション学会年次大会」参加報告(後編)」

:東京大学大学院学際情報学府 - 編集後記

人文情報学イベント関連カレンダー

【2021年9月】

-

2021-09-04 (Sat)

デジタル・ヒューマニティーズ Summer Days 2021 — RDF於・オンライン -

2021-09-06 (Mon)~2021-09-08 (Wed)

JADH2021: “Digital Humanities and COVID-19”於・オンライン -

2021-09-11 (Sat)

デジタル・ヒューマニティーズ Summer Days 2021 — TEI於・オンライン

【2021年10月】

-

2021-10-25 (Mon), 2021-10-27 (Wed)

Next Gen TEI, 2021於・オンライン -

2021-10-30 (Sat)~2021-10-31 (Sun)

第30回地理情報システム学会研究発表大会於・オンライン

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

イベントレポート「ワークショップ「Digital Orientalist’s Virtual Workshop and Conference 2021」」

2021年6月26日に、The Digital Orientalist[1]の主催する Digital Orientalist’s Virtual Workshop and Conference 2021がオンラインで開かれた。大きく二つのセッションに分けられ、全体では延べ10時間にわたるスケジュールの中で14もの発表が行われるという、中々に濃密なイベントである。全体を通しては252人もの参加者があったとのことである[2]。表題の通りその大部分が東洋学にまつわるものではあったが、発表内容は非常にバラエティに富んだものであった。またそのいずれも、特定のデジタル技術を掘り下げた専門性の高いものというよりは、どちらかというと進行中の研究の概要を嚙み砕いて説明したようなものであったため、筆者のようにデジタルヒューマニティーズ分野へ参入したての人間であっても充分に内容を理解することが出来た。誠にありがたい。

以下に、それぞれの発表タイトルを記す[3]。

--------

【Session 1】

- Matt Cornell and Merinda Davies, “Fully Automated Human Touch”

- Jing Chen, “Keynote Presentation 1: Photographing History”

- Tilman Schalmey, “Lexeme-based computational dating approaches for Literary Chinese Texts”

- Donald Sturgeon, “Text Mining with ctext.org’s Text Tools”

- Mahmoud Kozae, “Keynote Presentation 2: Software Use in AnonymClassic”

【Session 2】

- Paula R. Curtis, “Keynote Presentation 3: Digital Humanities in Japanese Studies: State of the Field”

- James M. Tucker, “Computational Methods to Reconstruct Fragmentary Manuscripts”

- Kristina Kleutghen, “Keynote Presentation 4: The Qing Emperor’s Hindustan Jades: IIIF, QGIS, and Leaflet as Tools for Digital Art History”

- Yan He, Sophie Muro, Ann James, and Ka Hang Ngau, “Navigating Digital Collections on Chinese Studies Using New ArcGIS Tools”

- Tyler Neill, “LDA Topic Modeling in Sanskrit with ToPān and Metallō”

[Coffee Break]

- Jennifer Ball and Xu Chao, “Introducing HanziFinder, a Hanzi Substructure Search Engine”

- Maciej Kurzynski, “On the Technology of the Sublime in Modern Chinese Narratives”

- M. Willis Monroe and Matthew Hamm, “Keynote Presentation 5: The Database of Religious History — Browsing and Visualizing the World’s Religions”

- Mariana Zorkina, “The clichés, the in-jokes, the duplicates: finding intertextuality in Tang poetry”

--------

どの発表も非常に魅力的に映るものであったのだが、古代中国語を専門としている筆者にとっては勢い中国関係の発表に興味が集中してしまう。本レポートでは中でも特に大きく関心を喚起させられた四つの発表、

- “Lexeme-based computational dating approaches for Literary Chinese Texts”

- “Text Mining with ctext.org’s Text Tools”

- “Introducing HanziFinder, a Hanzi Substructure Search Engine”

- “The clichés, the in-jokes, the duplicates: finding intertextuality in Tang poetry”

について所感を記したい。

“Lexeme-based computational dating approaches for Literary Chinese Texts”

発表はドイツ・トリーア大学の Tilman Schalmey[4]により行われた。その内容は、中国古典籍の記述からその典籍の書写年代を類推する試みである。年代を類推するための分析対象は、人名や元号、そして一部の時代だけに用いられた地名など明らかに年代が同定出来る固有名詞のみならず、普通名詞や形容詞なども含まれており、この点が非常に面白い。固有名詞以外からどのように年代を類推するのかというと、『漢語大詞典』[5]という中国研究者の中では非常に有名な大型の辞書を利用したとのことである。この『漢語大詞典』では、それぞれの単語は古典籍における様々な用例と併せて収録されているため、用例の最も古いものをその単語と紐付け、その用例の典籍の時代を単語の初出の時代と見なしてコンピュータに登録することで類推を可能とした。

発表では、研究への便宜のために同じ字種での異体字を全て統一しているという話があったので、質疑応答ではこの点に対して、異体字を統一するなどデータを単純化してしまうと失われてしまう情報があるのではないかという議論も挙がった。この辺りは非常に慎重に扱わなければならない問題であり、漢字で記されたテキストをデジタルデータ化する際には避けては通れない議論でもある。本発表に限らず中国古典籍の記述を分析するような研究を行う場合は、その目的に応じて適切な元データを選択して確実な前提を築いておかなければなるまい。

当たり前の話ではあるが、中国古典籍の書写年代の同定は時代を遡れば遡るほど難しくなる。それでもこれまでの研究の蓄積によりある程度絞ることは出来ている。一方で1950年代より続々と発掘されている新出土資料の数々[6]においては、その書写年代についてまだ充分に検討されていないものも残っており、本発表のような試みが新出土資料にも援用出来るようになれば、古代中国に関わる歴史学・哲学・言語学の多方面にわたって非常に有意義であろう。さらにこの試みを援用して、今度は年代ではなく書写地域の同定などにも繋げることが出来れば、典籍の流入過程や方言などの研究の一助にもなり得る。一方で、研究の基盤となっている『漢語大詞典』所載の用例が本当に最古のものを拾えているのか、など手法的な危うさは否めないものの、一つの斬新な取り組みとしては評価されるべきであろう。今後の展開に非常に期待が持てる発表であった。

“Text Mining with ctext.org’s Text Tools”

発表はイギリス・ダラム大学の Donald Sturgeon[7]により行われた。氏は幅広い中国古典籍を収載したオープンアクセスデジタルライブラリーの Chinese Text Project(以下、ctext)[8]を作成・運営している人物である。中国研究者の中でもこのウェブサイトは有名で、諸子百家や正史など基本典籍を含む中国古典籍のテキストデータを検索する利用も可能であるが、とりわけ多くの典籍の画像データを閲覧出来るという点で非常に便利なウェブサイトである。

本発表は、その ctext の保有する中国古典籍のテキストデータを、デジタルヒューマニティーズ研究に活用する概要を述べたものである[9]。テキストマイニングを行うことで各単語の出現頻度や関係性を分析したり、それを直感的に分かりやすいネットワーク図で描いたりなど、今後の研究に大きく援用出来そうな技術を簡潔に紹介してくれた。

一方で、その分析は基本的に ctext にあるテキストデータを元に行うため、データそのものが本当に適切かどうかという点は考慮せねばならない。ctext の翻刻は OCR に依っているものも多いとのことなので[10]、まだ充分な正確性は保証されていない可能性もある。実際、古代中国研究の中でテキストコーパスを用いる際には「中国基本古籍庫」[11]などを用いることが多く、ctext が用いられることはあまり無い。今後 ctext 内テキストデータの信頼性が担保されれば、コーパス利用とテキスト分析が同時に行えるようになり有用性が高くなるはずである。

“Introducing HanziFinder, a Hanzi Substructure Search Engine”

発表は中国・蘇州大学の Jennifer Ball[12]と Xu Chao[13]により行われた。その内容は、楷書体の漢字を点と線とのデータに分解した上で検索できる HanziFinder[14]というシステムの紹介である。漢字検索システムは既に多く世に出ているが、従来のものは偏や旁など、漢字の構成要素を対象として単字を検索させるものが多い[15]。一方で HanziFinder は楷書体の点と線のデータとで構成されたニューラルネットワークのような漢字データが登録されているため、その点と線との漢字データに重なりがありさえすれば検索対象とすることが出来るようだ。本発表内では、「巾」という入力で「雨」を検索することが出来るとの例示があった。「雨」の二・三・四画目の形が「巾」と重なるために検索が出来るようである。従来主流であった構成要素での検索方法とはまた違ったアプローチを行っている。

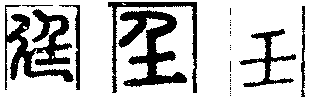

質疑応答では、この検索システムにより何か有意義な発見はあったかと尋ねられており、それに対して「漢字間の missing link を見つけることが出来そうだ」と回答がなされていた。あくまで質疑応答での短いやり取りであったためにその発言の本意は充分に汲めていないかもしれないが、もしこの HanziFinder という検索システムだけで漢字間の繋がりを見出そうとするのであればそれはやや危険にも思え、というのもこのシステムでの検索対象はあくまで楷書体に留まっているからである。漢字は三千年以上もの歴史を持つ文字であり、その道程で様々な要因により字形・発音・意味(いわゆる形音義)が複雑に変化して今の楷書体に辿り着いている。そのため漢字間の missing link を本当に探りたいのであれば、楷書体だけを対象としていては不充分で、寧ろ楷書体よりも甲骨文字・金文・戦国文字・篆書体などいわゆる古文字に焦点を当てねばならない。例えば楷書体のみを考えていると、「廷」という文字は十干の「壬(ジン)」を構成要素に持つことになる。しかしこれは篆書体では「𡈼(テイ)」という別の字を構成要素として持っており(事実「廷」の音はここから来ている)、それは「壬(ジン)」ではない。「壬(ジン)」と「𡈼(テイ)」とは篆書体では字形が異なっていたのであるが、楷書体になるとそれが合流してしまい見分けがつかなくなってしまっているのである。こうした背景において、楷書体の「廷」が「壬(ジン)」を構成要素に持つからといってその間に何かしらの関連性を見出すのはあまり適切ではない。この辺りの認識は、システム開発の専門家と人文学者との連携が更に取れてくると共有できるであろう。

(『説文解字』四部叢刊初編本より)

“The clichés, the in-jokes, the duplicates: finding intertextuality in Tang poetry”

発表はスイス・チューリッヒ大学の Mariana Zorkina[16]により行われた。その内容は、唐代の詩において互いに類似するものを見つけ出すシステムの紹介である。コーパスの底本としているのは清代に成立した『全唐詩』と呼ばれる勅撰詩集で、これには唐代の詩がほぼ全て(五万首ほど)収録されている。そこから各詩のテキストデータをそれぞれ比較させ、同じ文字・異なる文字の数をそれぞれ分析して類似度を示すというものである。これにより類似する詩を網羅的に見つけ出し、ひいては当時の引用コミュニティ関係などを浮かび上がらせ、詩人間の交流などの検討を期待するとのことであった。

発表者自身が付言していたが、このシステムは現時点ではテキストデータ間の文字の異同を単純に比較することしか出来ていないとのことである。そのため、同一概念が別の言葉で表現されていたり、助詞の有無やその位置などに僅かに違いがあったりした場合、それらを異なるものとして見なしてしまい結果として出す類似度を下げてしまう。この点、同一概念を示す言葉はまとめて類似するものと見なせるようにしたり助詞は検索対象から外すなどしたりするようなコーディングを予め行った上で、改めて分析が出来るようにするなどしてみると、より効果的な発見があるのではないか。

また、これは発表者が今後の課題として提示していたことであるが、今後このシステムを使って分析を進める際に、どれくらいの文字の重なりがあった場合に類似していると見なすのかという基準はまだ正確に定められていないという。この辺りは確かに難しく、仮にある詩と X%以上の文字の類似がある詩を抽出するとした場合、この X の値を変えると抽出される詩の範囲も大きく変わってくるはずである。それをいくつに設定して分析を行うかということにより結果も多様になるので、一つの基準にこだわらず様々な基準による検討を試みた上で包括的な結論を導くことが求められるであろう。しかし『全唐詩』のような膨大なテキストの中からある数値に基づくものを拾い上げるという作業は、まさにコンピュータの力を借りねば出来ないものであり、人文学の新たな研究方法を提起してくれる面白い発表であった。

以上、カンファレンスのごく一部を簡単にではあるが紹介した。他にも興味をそそられる発表は多数あり、今後どのような進展を見せるかそれぞれ引き続きフォローしたい。

また惜しむらくは、中国出土資料や古文字に対する研究発表が無かった点である。先にも述べたとおりこの数十年における中国出土資料の発見とそれによる研究成果は目覚ましいものがあり、これらをデジタル化して整理しておくことは喫緊の課題となっている。筆者も現在この分野へのデジタル活用の研究を進めており、いずれ同様の場で何かしら発表が出来れば幸いである。

イベントレポート「「2021年度アート・ドキュメンテーション学会年次大会」参加報告(後編)」

2021年6月19日(土)、20日(日)、2021年度アート・ドキュメンテーション学会年次大会[1]がオンラインで開催された。前号では一日目の様子についてお伝えしたが、今号では二日目に行われた研究発表会について報告する。

発表1は、宮内庁三の丸尚蔵館の三島大暉氏による「ソーシャルメディアを利用した収蔵品カテゴリの抽出」というテーマで、ミュージアムが提供している従来の収蔵品分類とは別に、一般の方々が発信するソーシャルメディア上の情報を利用して収蔵品カテゴリ[2]を抽出する試みについての発表であった[3]。三島氏によれば、近年、ミュージアムの収蔵品が数多くウェブ上に公開されるようになったが、収蔵品検索システムについていくつかの課題がある。例えば収蔵品のメタデータを用いた専門的な分類では、館の関係者以外の利用者等には探しにくい、あるいは大きな分類のみでは検索結果の絞り込みが難しいといった課題である。デジタルコンテンツが溢れるデジタルアーカイブ社会において、一般利用者視点では目的の収蔵品にたどり着きやすく、ミュージアム視点では自館の収蔵品を見つけてもらえるような収蔵品情報が必要であり、ソーシャルメディアを利用した収蔵品カテゴリの抽出可能性について検討するに至った。Twitter 上の投稿(ツイート)から取得した収蔵品カテゴリ候補を評価した結果、ソーシャルメディアから文化遺産ドメインで有効な収蔵品カテゴリを抽出できる可能性や、収蔵品カテゴリが既存の収蔵品情報を拡張する可能性が示された。

本研究では単一の収蔵品ごとに既存の収蔵品情報と収蔵品カテゴリの比較がなされていたが、他にも例えば収蔵品カテゴリとして抽出された単語の共起関係と、収蔵品分類や実際の展示構成とを比較することで、従来の枠組みとは異なる視点を探るなど、さらなる発展の可能性があるのではと感じる発表であった。

発表2は、東京大学東洋文化研究所の藤岡洋氏により、「資料インデックスとしての動的映像の可能性」として、半世紀前の学術調査記録映像を用いた写真整理についての発表が行われた。記録映像は未編集であり、アーカイブ三原則の一つである「原秩序尊重」が担保されているともいうことができるため、改めて学術研究に活用しようとする試みである。映像がそのフレーム外の情報を発掘するトリガーとなって、撮影当時を知る人から証言を引き出すことができ、新しいタイプの情報インデックスとして成立し得るのではというところからスタートした。記録映像の分析のうち、シーンとシーケンスの分析は意味単位となり解釈が必要であるため、フィールドノートと聞き取りに加え、写真資料を用いる予定であった。しかし、写真台帳への撮影年月日の記載が約三割ほどであったため、記録映像の分析と合わせて、時系列データとしての記録映像をインデックスとした写真整理を行うことにしたという。映像と写真を相互参照した結果、分析や整理、聞き取りで得られた情報の補完や修正が可能になった。

質疑応答では、地図情報、GIS の取り込みの予定はあるかという質問があり、それに対する藤岡氏の答えは、ぜひやりたいが、マンパワー不足であることに加え、半世紀前のためピンポイントでの位置情報の取得が文献やインタビューからは困難な状況であるということであった。正確な位置情報がわからなくとも、撮影場所の特定を行いその信頼性の精度をメタデータの一つとして記載する[4]など、何らかの方法で大まかな位置情報を取り込んでおくことができれば、今後他の資料と連携する際などにも役に立つのではないだろうか。

発表3は、東京国立博物館の阿児雄之氏ほかによる「教科書編修趣意書を介した学習内容とデジタルコンテンツ接続可能性の検討」というテーマでの発表であった。デジタルコンテンツ化された文化資源をどう学校教育に接続し活用していくかという内容である。児童生徒が学びの入り口とするものが教科書であるが、各社より刊行されており、教科書によって単元名や学習順序が異なっていることがある。そのため、個別に対応するよりも教科書の基本となる各社の教科書編修趣意書を参照して、学習指導要領で示された学習内容と各教科書の内容の対照表を作成した。このようにして小学6年生社会科と「ColBase」収録コンテンツの接続の検討を行った結果、学習指導要領の学習内容と文化資源デジタルコンテンツの関連付けが可能であるという結果に至ったという。今後は学習内容の構造化データを作成し公開予定であるが、各教科ごとに学習指導要領における内容構成が異なっているため、柔軟に対応できるようにする必要があるということであった。

質疑応答では、エンドユーザーである生徒・教員と、資料のある博物館とをつなぐ存在、資料をまとめる存在の必要性や、作業の自動化に関しても議論が交わされ、変化の最中である学校での学びとデジタルコンテンツ化された文化資料との接続に対する高い関心がうかがえた。

休憩を挟んで発表4は、立命館大学大学院の安宅望氏による「小島貞二相撲番付コレクションのオンラインデータベース公開と新たな相撲史研究の可能性」というテーマでの発表であった。小島貞二氏所蔵相撲番付コレクションは既にデジタル画像化が行われていたが、今回そこにメタデータを付与することでデータベース化を行って公開したものである。勧進相撲は江戸文化の一つであるが、同時期の浮世絵や芝居に関しては表象物のデータベースが充実しているのに対し、相撲は記録のデータベースのみであった。相撲番付データベースのメタデータ項目は、興行であるという点で共通する芝居のデータベースで用いられるものを参照しているが、意味合いが異なる項目もあり検討が必要である。また、番付そのものからはわからないこと、例えば開催初日直前の大火で興行が中止されたなどの情報を、どのようにデータベースに反映させるかも課題であるという。相撲番付データベースをポータルにして、周辺資料のアーカイブとのネットワーク化ができればとのことであった。

筆者が個人的に興味深かった点としては、力士の四股名は出身地に由来するものが多いということに着目し、相撲史では無名である力士が地元では重要人物かもしれないという仮説から、郷土史研究へのつながりを構想していたことである。郷土史資料そのもの以外のところに名前や功績が残っているということは、相撲番付に限らず様々な資料において想定される。そのような資料と郷土史研究をどうつなげていくかということも、デジタル化資料の活用における課題となるだろう。

発表5では、筑波大学大学院の福井久美子氏より、「戦後日本美術における個人アーカイブと記録管理―田名網敬一のアトリエ資料を対象として」というテーマで、過去および現在進行中の創作活動に関する資料のアーカイブについて発表が行われた。アトリエ内の資料のアーカイブは作家の活動により原秩序が日々変化しているといえるが、そのような資料を提供日ごとに整理し目録として記述することは、ある特定の段階において作家が考えていた資料群として記録されるという点で意義があるとしている。作家から資料を提供してもらう際に、「今日の資料はどういう目的で持ってきているか」を確認し description に残しているという。

この点について質疑応答では、いくつかの調査日で関連性はあるかという質問があった。回答は、内容に関連性があることに気付いてからは description に記入するようになったとのことであり、作家の個人資料のため簡単に全体を見せてもらうわけにもいかず、資料を群でとらえることが難しいということが説明され、おそらく、調査日ごとのまとまりを群として分析したら何か見えてくるのではないかという考えが述べられた。また、作家本人が存命であるなどアーカイブズ学の考えからずれている部分があるが、なぜアーカイブズ学なのか、という質問に対しては、アーカイブズ学をあてはめてみて、適用できない部分について再考していく必要があるという考えであり、他の参加者からはレコードマネジメントの視点も取り込むとよいのではという意見もあった。

以上のように研究発表会では5件の発表が行われた。研究や実践の対象とする資料やデータは様々であったが、組織や個人が抱えているデータをどのような枠組みでまとめ、活用していくかについて考えている点が共通していた。この点については、一日目に報告・議論が行われた内容とも関係する部分である。今回の研究発表や報告は現在進行中の実践に関するものが多かったため、今後の進展に注目したい。

昨年に引き続きオンライン開催となったアート・ドキュメンテーション学会年次大会であるが、二日間を通じて比較的スムーズに発表や議論が行われたように思う。しかしながら、発表の内容からはコロナ禍における調査・研究の難しさを感じることもあった。例えば発表2では、本研究において遠隔インタビューも検討したものの、インフォーマントにインターネット環境が無いなどの理由から今回は断念したということが話され、コロナ禍において、あるいは今後同様の状況下において、対面調査・現地調査とオンライン調査をどう使い分けるかという課題も見えてきた。約一年半にわたって続いている COVID-19の流行で、オンラインでの調査を実施した学生や研究者も少なくないと思われる。そこで得られた経験や知見を失敗談も含めて共有し、終わりの見えないコロナ禍において調査者・協力者とも無理なく実施や継続が可能な調査方法について検討していくこと[5]が必要であると考える。

◆編集後記

昨日、文部科学省から令和4年度概算要求の資料が公表されました。そのうち、「1.基礎研究力強化を中心とした研究力の向上と 世界最高水準の研究拠点の形成」の中に 「データ駆動型人文学研究先導事業~「総合知」創出に向けたデジタル・ヒューマニティーズの強化~ (PDF)」として5億円に近い金額(492百万円)が 挙がっていました。これはまだ文部科学省の概算要求の段階ですので最終的にこの事業にどの程度の予算が付くかということは 未知数ですが、文部科学省としてデジタル・ヒューマニティーズに関して公式に着目してくれたという点で画期的なことであるように思います。 これには、科学技術基本法の対象として人文学が組み込まれ、第六期科学技術・イノベーション基本計画に人文社会科学のミッションが 明記されたことが背景にあるようです。 今年の6月には、 科学技術・学術審議会学術分科会の人文学・社会科学特別委員会でも DHについてのヒアリングがあり、 着々と進められているようにも思われます。 「基本計画」には他にも人文学にかかわるいくつかのミッションが提示されていて、特に56頁 (PDF)にまとめられていますが、 いずれも近いうちに具体的な形で明らかになってくるのでしょう。 政府主導のそうした動きに助成されつつ、しかし人文学としての意義を失わないように していくことは、デジタル・ヒューマニティーズの責務であるだけでなく、人文学全体としても、 正面から、丁寧に粘り強く取り組んでいかねばならない局面にさしかかっているように思います。 (永崎研宣)

- コメントを投稿するにはログインしてください