人文情報学月報第130号【後編】

ISSN 2189-1621 / 2011年08月27日創刊

目次

【前編】

- 《巻頭言》「デジタル・ヒューマニティーズ界隈でデザイン(研究)している事例」

:慶應義塾ミュージアム・コモンズ、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究センター - 《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第86回

「国立国会図書館デジタルコレクションが個人送信サービスを開始」

:北海学園大学人文学部 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第47回

「消滅危機言語のデジタル・アーカイブの諸動向:PARADISEC と DELAMAN」

:人間文化研究機構国立国語研究所研究系

【後編】

- 《連載》「デジタル・ヒストリーの小部屋」第5回

「フィジカル・ヒストリー、検索利便性、検索行為の落とし穴:デジタル・ヒストリーと新聞史料(1)」

:千葉大学人文社会科学系教育研究機構 - 《書評》「Diana E. Henderson and Kyle Sabastian Vitale, ed., Shakespeare and Digital Pedagogy: Case Studies and Strategies (The Arden Shakespeare, 2022)」

:武蔵大学人文学部英語英米文化学科 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- 編集後記

《連載》「デジタル・ヒストリーの小部屋」第5回

「フィジカル・ヒストリー、検索利便性、検索行為の落とし穴:デジタル・ヒストリーと新聞史料(1)」

はじめに

今回から何回かに分けて、デジタル・ヒストリーにおける新聞史料について考えていきたい。途中、イベントレポートなど他の種類の原稿をはさむかもしれないが、しばらく新聞史料に焦点を絞る予定である。新聞史料シリーズの初回は、2010年の Twentieth Century British History 誌に掲載された Adrian Bingham の論文「新聞史料のデジタル化:歴史家にとっての可能性と課題」[1]を扱う。比較的短い論文だが、デジタル・ヒストリーにおける新聞史料の基本的な論点がまとめられているため、シリーズ初回にふさわしいと判断した。以下、同論文で扱われている論点をこちらでまとめつつ、適宜補足していきたい。

論点1:新聞史料を読むという行為の身体性

デジタル化以前、新聞史料は決して歴史家にとって人気のある史料ではなかった。新聞の最大の長所は、内容の豊富さと情報量にあるが、いざ調査対象として見てみると、その長所が短所になってしまうからである。公共図書館や大学図書館に所蔵されている全国紙や地方紙のアーカイブズを訪ね、新聞の内容を表面的に調査するだけでも、多くの時間と労力を費やす必要があったためである。装丁や保存状態によっては、重くて扱いにくくて壊れやすいハードコピーもあるだろうし、不鮮明な画質のマイクロフィルムのページを繰っていくのは、目や肩に負担がかかる作業である。コピーや印刷代も馬鹿にならない。デジタル化以前は、このような新聞史料をくまなく渉猟していくのは、まさに新聞こそが研究の中心にある報道史やメディア史研究者だけだったという。

デジタル化以降、このような状況は一変し、検索利便性の高い新聞史料は、学部生や大学院生からシニア研究者まで、幅広く人気の史料となったのである。単純なキーワード検索を何回か行うだけで、調査の時間をより多く割く価値があるかどうかを自宅で気軽に判断することができるだけでも、研究の効率は飛躍的に向上したと言っていいだろう。今では、Gale Primary Sources や ProQuest などから、様々な新聞史料にアクセスすることができる。

しかし、新聞史料のページを繰るという作業から得られる情報も捨てがたい。たしかに時間はかかるが、紙面全体をざっと眺めて、自分の関心あるトピックからそうでないトピックまで、記事や広告、挿絵の空間的配置と照らし合わせながらなんとなくページを繰っていけば、自分の研究対象がどのような時代背景の中に位置づけられるのかが掴めてくるだろう。欲を言えば、新聞史料の実物大のハードコピーを手に取り、実際にページを繰ってみれば、記事や広告のレイアウト・重要度に応じてページを繰る指を置く場所が自然に変わることや、ページを繰った瞬間に目に飛び込んできやすいようにデザインされた見出しや挿絵の存在にも気が付くだろう。キーワード検索に満足して時代背景全体に目配せしないような、「木を見て森を見ず」にならないようにしたいところである。このようなことに思いを馳せるにつけ、デジタル・ヒストリーの対義語は、アナログ・ヒストリーではなく、フィジカル・ヒストリーなのだろうと考えるようになる。

論点2:検索利便性の高いデジタル新聞史料の要件

本誌の読者諸氏にとっては馴染み深い論点だと思われるが、デジタル新聞史料の検索利便性を高めるにはどのような要件があるだろうか。まずは、スキャンや文字認識の精度である。ある新聞史料におけるキーワードの出現回数を調べたいとする。もし万が一、そのデータベース上で、完全一致の文字列しか検索結果としてヒットしないような設定になっていた場合、検索語の一部だけが誤認識されてしまっていたとしても、欲しい検索結果が得られないことになる。実際には、あいまい検索が可能になっていたり、検索方法を工夫したりすれば、検索結果を改善することができるだろうが、スキャンや文字認識の不完全性が原因で、検索は決して完璧ではないことは念頭に置いておく必要がある。

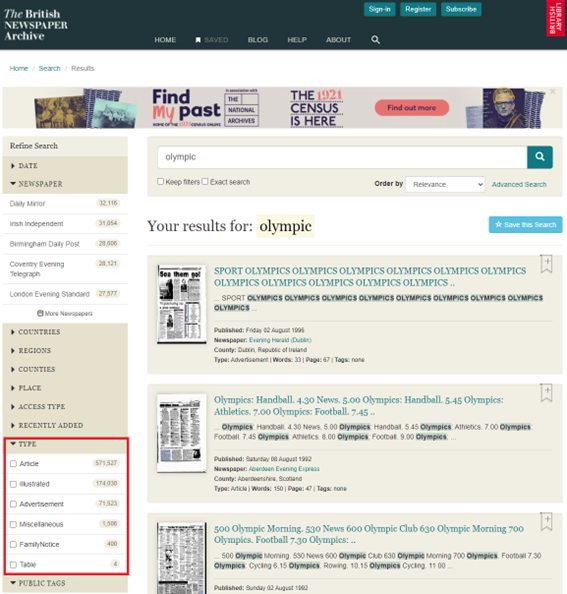

次に、新聞史料で特に重要なこととして、記事種類のセグメンテーションがある。新聞には、一面・社説・報道・広告などいくつかの種類の記事が並べられているため、キーワード検索をする場合に、これらの記事の種類に応じて検索結果を絞り込めるようになっていることが望ましい(図1参照)。

このような記事種別ごとの検索が可能になれば、さらにその応用として、検索結果のテキストデータを一括で取得できれば、たとえば自分の関心ある広告記事だけを対象としたテキストマイニングが可能になる。構造化テキストを対象としたこのような細やかなテキストマイニングの活用法は、すでにたとえばカールトン大学の講義 Hacking the Humanities などで紹介されているほか[2]、筆者の本務校である千葉大学が契約している Gale Digital Scholar Lab でも同様の分析が可能になっている。この点については別の機会に紹介することとしよう。

論点3:検索行為がはらむ危うさ|関心の偏り・検索結果の断片化

たしかにデジタル化によって新聞史料の調査効率は飛躍的に向上した。研究関心に応えるような関連記述を探し出す時間が減ったことにより、内容を分析することに時間と労力を割くことができるようになったからである。しかし、当然のことながら、検索をかけてヒットするということ自体は、その検索結果が最適な情報源であることを必ずしも意味しない。デジタル化されていない新聞史料に関連記述が眠っている可能性があるからである。現代、とくにコロナ禍のような移動制限下においては、ウェブ検索でヒットする出版物にどうしても飛びついてしまうところであるが、自分の研究分野で重要な出版物がデジタル化の対象になっているかどうかは必ず確認しなければならないし、理想を言えば、デジタルアーカイブ上でできるだけ多くのタイトルを検索できるようになると好ましい。新聞史料で言えば、デジタル化が充実している The Times 紙のような全国紙に検索や研究者の関心が集中することで、結果として研究成果の多様性が損なわれてしまうという事態も考えられる。首都圏から発信される情報を基にした「大きな物語」の再生産にならないよう、地方紙や新聞以外の定期刊行物にも目を向ける必要があるだろう。

検索行為がはらむもうひとつの危うさは、検索結果の断片化である。論点1とも関連することであるが、ハードコピーやマイクロフィルムのページを繰っていくこととは対照的に、デジタル化された新聞史料を検索すると、検索結果まで直接たどり着くことができてしまう。一見、自分の関心とは無関係と思われる数多くの記事をかきわけて関心ある記事を見つけ出すという調査方法に比べると、検索結果が置かれていた社会的・時代的文脈をなんとなく掴むことが難しい。とくに、写真・挿絵・地図といった視覚的なコンテンツは、テキストによるキーワード検索では抜け落ちてしまいがちであり[3]、このような種類の記事が当時の読者にどのように届いていたかを追体験することが難しいのである。

史料の閲覧行為を追体験できるかという観点は、新聞史料に限ったことではなく、たとえば中世の写本史料についても指摘されている。たとえば Elaine Treharne は、2D のデジタル学術編集版の欠点を克服するために、持ち運びできる重さかどうか、手触り、部屋の照明の下での読みやすさといった要素を加味すべきとすでに指摘しているところである[4]。このような身体性への着目は、デジタル環境だけで歴史研究を完結させてはならないことを思い出させてくれる重要な論点である。

おわりに

今回は、Bingham の論文を例に、デジタル・ヒストリーにおける新聞史料の基本的な論点について見てきた。新聞史料という膨大な情報の宝庫が、デジタル化を経て、検索という行為を通じて隅々までくまなく調べられるようになったと考えるのは、甘い幻想であることがわかる内容だったと思われる。当然のことながら、デジタル化されていない情報は検索結果としてヒットしない。何がデジタル化され、何がされていないのか、デジタル化の精度はどうか、適切なセグメンテーションは行われているか、メタデータは充分に付されているか。少なくともこのような点を念頭に置きつつ、検索に臨みたいところである。言い換えれば、本連載ですでに取り上げているデジタル解釈学を新聞史料に実践するということになるだろう。次回以降は、また別の論考を取り上げて、新聞史料について考えていきたい。

最後に、イベントの宣伝をしたい。2022年6月17日に開催される DH2022東京記念レクチャーシリーズ「デジタル・ヒューマニティーズへの招待」のうちのひとつ、「デジタル歴史学のジャーナルがもたらす新たな世界」にて、ルクセンブルク大学の C2DH に所属する Frédéric Clavert 氏が招待講演をされる運びとなっている。同イベントでは、筆者がホスト役として、招待講演の後に日本語による解説、日本における研究動向などを紹介し、その後全体討論を実施する予定である。講演内容は、主に本連載の第3回「フルコースにレシピを添えて:Journal of Digital History 誌のねらいと意義」と近いものになるだろうと思われる。ご関心の向きは、ぜひご参加を検討されたい。

書評「Diana E. Henderson and Kyle Sabastian Vitale, ed., Shakespeare and Digital Pedagogy: Case Studies and Strategies (The Arden Shakespeare, 2022).」

デジタルツールを授業にどう取り入れるかということは、シェイクスピア研究者にとって以前から大きな課題であった。本稿著者は2014年の『人文情報学月報』第35号に「デジタルなシェイクスピアリアンの1日」を寄稿したが、この時から既にシェイクスピアリアンが教育で使えそうなツールは多数存在していた[1]。その後もさまざまなツールの開発が続いている。

この課題は、2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の流行によって喫緊のものになった。大学がオンライン授業を始め、教員はさまざまなツールを使って配信をしなければならなくなった。シェイクスピアや英文学関係のデジタルツールだけではなく、Zoom や Slack などより一般的な用途のツールの使いこなしも必要となった。

Diana E. Henderson and Kyle Sabastian Vitale, ed., Shakespeare and Digital Pedagogy: Case Studies and Strategies (London: The Arden Shakespeare, 2022) は、そうした潮流の中で非常に役立つ書籍である。編者たちの序文によると、本書の企画じたいは2017年に始まっており、2014年にケンブリッジ大学出版局より刊行された Christie Carson and Peter Kirwan, ed., Shakespeare and the Digital World: Redefining Scholarship and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2017) での議論に刺激され、デジタル分野でのシェイクスピア研究と教育を扱った論考をまとまった形で刊行することを目指すものであった(Shakespeare and the Digital World はこの分野での重要な先行業績であり、本稿著者が『人文情報学月報』で書評している)[2]。その後に感染症のせいでこうした書籍の需要が高まることは全く想像していなかったということだ(Introduction, p. 1)。予期せぬ事態により、本書は高い関心を集めている主題を扱ったものとなった。

本書は5部に分かれており、計15編の論考が掲載されている。第1部はリテラシー教育をテーマに3編を収録している。第2章である Rachael Deagman Simonetta with Melanie Lo, “The Shakespeare CoLab: A Digital Learning Environment for Shakespeare Studies” では、シェイクスピアのテクストにオンラインで注釈をつけ、共有するプロジェクトである Shakespeare CoLab の使い方と授業への導入方法が説明されている[3]。これはコロラド大学ボルダー校が提供しており、今後の発展が期待されるプロジェクトである。

第2部は多様性をテーマにした論考が4編収録されている。序文でも簡単に触れられているように、新型コロナウイルス感染症流行の中で性差別や人種間の不平等がクロースアップされ、ブラック・ライヴズ・マター運動参加者などが活発に SNS などのウェブを使っていたことを考えると、学生の関心が高い分野を扱っていると言える。第4章にあたる “(Early) Modern Literature Crossing the ‘Sonic Color Line’” では David Sterling Brown が「もし(ずっと伝統的な教育学同様)デジタル教育学が、たとえばレイシズムや反黒人といったような構造的不平等に意識的に取り組まないのであれば、それは不平等の構造化に与していることになる」(p. 56、拙訳)と述べているが、これはオンラインツールを使う際に教員が留意しなければいけない重要なポイントの指摘である。AI が人間のバイアスを「学習」してしまい、ジェンダーや人種、容姿などについて偏見に満ちた振る舞いをしてしまうということはしばしば指摘されており、デジタルなものに向き合う際は技術が中立的ではないことを意識せねばならない。

第3部ではデジタルアーカイヴ、第5部ではウェブ3.0が扱われているが、この2つのパートの良いところは、学生が参加していることだ。第8章にあたる Kristen Poole, with Jake Cohen, “Shakespeare at Basecamp” は学生である Cohen の体験報告を組み込んでおり、第14章にあたる John S. Garrison, with Ahon Gooptu, “Mapping the Global Absent in Shakespeare: Lessons Learned from a Student-Faculty Collaboration” ではインド出身の Gooptu の研究プロジェクトが紹介されている。Gooptu がリーダーとなって実施した Absence in Shakespeare は、シェイクスピア劇で言及されるが舞台に出てこないものをマッピングするというプロジェクトである[4]。大学から支援対象に選ばれ、本人が必要とするデジタル関連の技術を身につけるため、所属するグリネル大学の司書から手厚い学習支援があったという(p. 188)。教育を扱ったこうした書籍で、学生の経験を盛り込んだり、その業績を顕彰したりすることは、授業が教員だけのものではなく、学生の貢献があってこそ成り立つものであることを示すという点で重要だ[5]。

第4部はハイブリッド授業に関する論考3編を収録している。いずれも感染症流行以前からオンライン授業に取り組んでいた教員によるものであり、その経験に学ぶことができる。第12章 “Translating Shakespeare from Scene to Screen, and Back Again: Digital Tools for Teaching Richard III” の執筆者である Loreen Giese は1999年、ほぼ IT 環境が整っていない時代からオンライン授業の開発に取り組んできたということで、黎明期の苦労についても読むことができる。

本書にはさまざまな授業事例が収録されており、シェイクスピアを教える教員にとって参考にできるところが多い。これまで使ったことのないオンラインツールについては紹介を読むだけで新鮮であり、どうやって教室に導入するかを考える上で大きなヒントになるであろう。一方で欠点と言えるところも指摘できる。ここでは大きく3点を指摘したい。

ひとつめは、クラスサイズなど授業じたいの具体的な記述の厚みについては論考ごとにばらつきがあり、説明が少なめの論考については実際の授業の参考にしづらいところがあるということである。第7章にあたる Eleine Ng-Gagneux, “Reading Interculturality in Class: Contextualizing Global Shakespeares in and through A|S|I|A” のように、クラスの人数をはじめとした授業内容の詳細な説明がある論考は授業運営が想像しやすいが、そうでないものについては、最大どれくらいの人数のクラスで、情報担当部局にどのくらいの人員がいればこのレベルの技術支援を学生に提供できるのだろうか…ということが判断しにくい。正直なところ、日本の大学でこのレベルの技術支援が必要な授業は無理ではないか…と思われるものもあった。この種の授業事例報告を掲載する本については、授業内容や設備、教育に携わる人員について、編者のほうでできるだけ著者に詳述してもらうよう要請したほうが良いのではないかと考えられる。

ふたつめは、執筆者の居住地域にやや偏りがあることだ。本書の執筆者はアメリカの大学でシェイクスピアを教えている教員が大部分を占めており、英国、オーストラリア、シンガポールの教員も参加しているが、おおむね英語が第一言語か、そうでなくても相当に使いこなせる学生がほとんどだと思われる大学での教育経験をベースにしている。この種の書籍を読むとしばしば感じられることではあるのだが、日本でシェイクスピアを教えている本稿著者のような教員にとっては、そもそも英語を読むだけで一苦労である学生に対してこのレベルのツールを使えるところまで持っていくのは無理だと感じられる。非英語使用地域での教育経験に基づく論考や、そうしたクラスでも使えるツールの紹介も収録したほうが実用的な書籍になったのではないかと思われる。

3つめは、そもそもこうしたオンライン授業に関する書籍を紙の書籍という媒体で発行するのは時代にふさわしいのか…ということである。本書で紹介されているプロジェクトはいずれも興味深いが、文章での説明を読むよりは実際にツールやサイトを開いて触ってみたほうがはるかに読者にとっては理解しやすい。このような内容の論考を刊行する場合、文章を集めた書籍ではなく、対象とするウェブへのリンクもつけ、実際にツールを使うところの映像も収録した研究発表の動画を集めたものとして発表するという手法のほうがふさわしいかもしれない。Journal of Visualized Experiments のような動画を主体とする学術雑誌も存在することを考えると、人文学でも主題に応じて動画で研究成果を発表する試みをすすめるべきかもしれない。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2022年6月】

-

2022-6-6 (Mon)~2022-6-8 (Wed)

IIIF Annual Conference and Showcase於・Cambridge, MA, USA -

2022-6-6 (Mon)~2022-6-10 (Fri)

ジャパン・オープンサイエンス・サミット2022於・オンライン -

2022-6-11 (Sat)~2022-6-12 (Sun)

2022年度アート・ドキュメンテーション学会年次大会於・慶應義塾大学(三田)およびオンライン -

2022-6-26 (Sun)

デジタルアーカイブ学会第2回 DA フォーラム於・オンライン

【2022年7月】

-

2022-7-24 (Sun)

第6回関西デジタルヒストリー研究会於・オンライン -

2022-7-25 (Mon)~2022-7-29 (Fri)

Digital Humanities 2022: RESPONDING TO ASIAN DIVERSITY於・オンライン

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

◆編集後記

岡田氏の連載にもありますが、いよいよ国立国会図書館のデジタル系サービスの刷新が本格化してきました。 筆者も色々試させていただき、そのたびに感心しているところです。筆者として特に感心するのは、 一連の動向のなかで、おそらく一部だとは思いますが、内製によるIT系サービスの開発が着々と進められている ようである点です。 外注と内製はそれぞれに短所長所がありますが、 様々な理由により、日本では文化機関での内製は難しいとされてきており、欧米先進国でそれを実践している 機関のような、組織や資料の性質、ユーザのニーズ等に即した細やかな対応に基づくIT系サービス の開発はなかなか難しい面がありました。しかし今回、次世代デジタルライブラリが全文テキスト検索サービス開始後も 着々と改善されていく様子や、国立国会図書館謹製のOCRソフトウェアが少しずつ改良されていく様子を みていると、内製ならではの良さが発揮されているように感じられます。内製は、担当者の努力だけでなく、 担当者を配置するための制度設計が必要であり、国立国会図書館がデジタル時代にあわせて組織として 自己変革に取り組んでいるようであることが想像されて(実際にどのような組織的対応が 行われているかは部外者である筆者にはわからないのですが)、日本にもまだまだ未来を切り拓く力は残っていると 思わせていただいているところです。

(永崎研宣)

- コメントを投稿するにはログインしてください