人文情報学月報第106号

ISSN 2189-1621 / 2011年8月27日創刊

目次

- 《巻頭言》「「想像」の共有」

:国立歴史民俗博物館 - 《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第62回

「ネット文化資源体験としての URL 設計」

:北海学園大学人文学部 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第23回

「ハイデルベルク大学デジタル・パピルス学ウェビナーと Leiden+」

:関西大学アジア・オープン・リサーチセンター「KU-ORCAS」 - 編集後記

《巻頭言》「「想像」の共有」

私は知識共有に関わる技術として、自然言語処理によるデータの構造化や Linked Open Data といった技術に興味を持ち、研究の中で活用してきた。情報が共有されるということ自体にも、対象が検索・アクセス可能であること、相互運用可能であること、再利用できること(FAIR 原則[1])のような基盤的な条件があって、まだまだ充足されているとは言えない現状であるが、本稿ではその先の「想像」の共有に関する話をしたいと思う。

例えば、COVID-19に関わって、アルベール・カミュの『ペスト』を初めとして疫病を扱った多くの文学が読み直された[2]。それぞれの作品は COVID-19を直接対象として書かれたわけではない。『ペスト』は、「この世には、戦争と同じくらいの数のペストがあった。しかも、ペストや戦争がやってきたとき、人々はいつも同じくらい無用意な状態にあった。」[3]という記述や書かれた年代などを踏まえると、ペストというテーマの射程として、病気だけではなく戦争というのは大きな存在だったと考えられる。一方で、今回の COVID-19に関わる社会情勢に当てはまる部分も多かったからこそ、人々が、今置かれている状態について考えを深めるために役に立ったのだと思う。他にも、スペイン風邪に関わる歴史的事実、各国の政策と患者数や死亡者数の推移、有名人などの個人にフォーカスしたニュース、それぞれ時代や地域や人といった固有性の中の話だが、そこから人々は様々なことを考え、SNS に発信したりしている。固有性のあるストーリーを元に、現代、自分の身の回り、ある集団、について語ることは、相当の注意を払わないと学問的な思索とはならない一方で、人文知が「役に立つ」と一般に感じられる場面でもある。

その役に立つ飛躍をここで「想像」と呼び、想像自体とその共有を支援するデジタル技術について考えたい。想像は、個人が不確実性の中で選択をするときにも、新しいことを生み出すときにも役に立つだろう。

Twitter のような SNS では、ニュースや身の回りのことに基づいて、そこからある種の飛躍した解釈や陰謀の可能性に関する指摘、将来予測などが日常的に行われている。一方、学問的な文章の中では、帰納的飛躍などはある程度あるにせよ、飛躍は最小限に抑えられ、また、個々の事実については丁寧に引用や記述が行われる。「基づく事実との関連付け」の程度の観点で考えてみると、Twitter でも本でも、関連付けが行われていたり行われていなかったりする。ニュースなどは論文の話をしていても論文の書誌情報を明確に記述することは稀であるし、論文のウェブサイトへのリンクを張るなどなおのこと稀だ。想像の結果だけが共有された場合、ポスト・トゥルースと呼ばれるような現象にもつながるのではないか。ポスト・トゥルースとは、世論形成にあたって政策の詳細や客観的な事実よりも感情や個人の信念に訴えかけるほうが影響力がある状況を指し、特に政治文化について言う言葉である。「基づく事実との関連付け」がなされていないと、その想像の妥当性を判断する基準は、感情や個人の信念だけになりがちである。想像は飛躍であるが、基づく事実とセットで共有されることで、その負の側面を抑えることができるだろう[4]。

基づく事実を指し示す方法自体は、URL をつかったリンク、定まったフォーマットで書かれた書誌情報など数多ある。FAIR 原則にのっとった学術知の共有はここでも基盤として機能するだろう。画像の一部分を指し示すのに IIIF は定まった方法を提供しているし、動画や音声の一部分を指し示す方法も今後標準化されていくだろう。

大抵は、一つの事実から一つの想像をするのではなく、複数の事実から想像を膨らませるものなので、ひとまとまりの事実を指したいことも多いだろう。画像の史料ならば、IIIF で提供されたものを IIIF Curation Viewer[5]で特定のテーマの下で収集することで、元のアーカイブの文脈から離れた、自分の語りたい文脈を作ることができる。想像の表現自体は、長文でも動画でも、メディアやフォーマットは自由な方が表現も自由になる。それがブログの長文であるならば、適切なリンクや埋め込みによって指し示すことができるが、動画などの場合は、参考資料へのリンクを独立して記述したいだろう。これが機械可読な形で書かれて自動で収集可能になれば、リンクされた側が利用を把握できるという副次的効果も生まれる。

想像の元になる、複数の関連する事実を見つけてくるためには、コンテンツの推薦も有効だろう。昔、ブログを横断して関連記事を薦める「あわせて読みたい」という名前のウィジェットが流行したことがあった[6]が、そういった横断推薦がデジタルアーカイブに組み込まれたりするのも有効かもしれない。今は、JAPAN SEARCH[7]などデジタルアーカイブの横断検索に向けての取り組みが活発だが、個々のアーカイブからのアーカイブを横断した推薦ができるとなると別の(ウェブ上の)動線が見えてくる。また、これも少し前に活動が停止しているが、Twitter で話題になっている単語を元に論文を推薦するボット[8]のように、SNS には上がってこない関連するコンテンツを SNS 上に引きずり出す仕組みも面白い。

リテラシーのない人々が論文や史料と関連付けられた「想像」を権威的に捉えて惑わされる、そんな悪夢を過度に恐れる必要はないと思う。史実に基づかない創作が歴史書と持て囃され、専門知を活かせない政策や民意が跋扈し、既に十分悪夢の中にいる気がするからだ。良い可能性を拓くために、事実や史料に基づく想像を共有することができないかと、最近考えている。何か皆さんのアイデアがあれば、オンライン飲み会の際にでも、お声がけいただきたい。

執筆者プロフィール

《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第62回

「ネット文化資源体験としての URL 設計」

昨今の COVID-19情勢にともない、ネット文化資源に注目が集まっているようで、おかげを被って拙著[1]も増刷と相成ったようで、そんな効用があったのかと、本というパッケージの力にあらためて感じ入る次第である。それと比較してみると、本はそれ一冊で終らないという感覚を残すのに比して、ネット文化資源は本以上に囲い込みが著しく感じられる。本の持つ射程と同じくらいか、それ以下のものが多いのにもかかわらずである。本に対する期待は、あくまでも個人的な感覚にはすぎないが。

しかしながら、もうすこし私見を続ければ、本という商品はすでにコンピューター・ネットワークなくして存続し得ないのである。もともと、本という概念は人的ネットワークに依存するものではあるが、いまの世のように本が氾濫している状況は電算管理にふかく依存しており、シリコンも電気もなくなった未来に残せる本などほとんどないだろう。ここでさらに「しかし」というべきかいなか、本という文化的想像物は、拙著がおこぼれに与ったごとく、ネット時代においても支配的であり続けており、まさにデジタルの申し子であるべきさまざまなインターネット上の情報資源がこの文化的想像物を補完するものとしてしか使われていないのは、逆説的であるかもしれない。

いささか寝言のようなことを書き連ねたが、自宅勤務の流れのなかでネット文化資源のメタデータ的深化はほとんど耳目を引かず、せいぜいいくつかのネット展示[2]や「ゲリラ」的な情勢のアーカイブ化[3]が注目されるのみで(それぞれが単体では意義のある試みであることとは矛盾しない)、ほとんど Stay Home 以前の蓄積の食いつなぎにならざるを得ないこと[4]は、やむを得ないこととはいえ、やはり本というパッケージをネット文化資源が取って代わる未来を想像させはしまい。

そのような閉塞感は、本というパッケージのしぶとさだけではなく、ネット文化資源の囲い込み性にも端を発しているのだろう。昔から索引というしろものは固有性が高く、難儀させられるものではあったが、まるまる検索システムであるようなインターネットでは、その固有性がむしろ目に見えにくいバリアとなって、パッケージとして機能しない憾みがある。 IIIF のような共通方言も出てきてはいるが、API としての未来にとくに信託を置いてのことかはまだまだ分らない。千葉大学学術リソースコレクション c-arc で、自資源との対比のために他の IIIF 資源を挙げているのは、特定プロジェクトベースでないものとしては、出色のうちに入ってしまう[5]。

囲い込むだけであれば、本にももちろんそういう性質はあるわけだが、ネット文化資源は本よりも体験性そのものの囲い込みが著しい。操作感のデザインの自由度の高さを使いこなせていないところが大きいのだろうが、そのようなものの顕著な例として、ようやく題意の URL 設計へとたどり着く。

URL 設計は以前論じたことがあるが[6]、ネット文化資源の操作性に大きく関わることもそこで論じたとおりである。それを、いまはやりの体験ということばで言い換えてもよい。前稿では技術用語を用いなかったが、そこでいう(2)は、HTTP のリクエストメソッドのことであった。すなわち、検索システムのようなシステムで、HTTP リクエストに GET メソッド(URL に問い合わせるデータを明記する方式)を用いず、POST メソッド(URL に問い合わせるデータを明記しない方式)を用いることは推奨されないにもかかわらず、必要もなく散見されることについて問題としたものであった。

それは相変わらずであるどころか、最近の SPA[7]的なシステムでは URL への配慮がさらに一段落ちてすらいるものがある。アイテムのページには URL を与えることは覚えていたが、検索システムの URL は与えないという昔からあるシステムであっても、POST の内容をブラウザは記憶してくれているから、使っている最中にはさしたる問題は生じない。あとから参照しにくいだけである。ところが、SPA では、ブラウザの履歴上、操作の遷移が自動的に記録されないので、アプリケーション設計時に十分意を払う必要がある。検索システムのような多用されるシステムでは、ユーザが設計側の考えたとおりに使うとはかぎらず、なおのこと意を払う必要がある[8]。そうしなければ、検索をして気になったアイテムを開いて戻ってみたらすべてがリセットされていたなんてことになってしまう[9]。

「デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン」[10]でも、個別アイテムの識別子については触れてあっても、ユーザ体験の保証については踏み込んでいないから、システム設計の評価においてもこのような問題は取り上げられない傾向にある。たしかに、あまりこまかく固めてしまうとシステムの拡張や変更も難しくなるところではあり、どこまで踏み込むかは一概には言えないところがあろう。しかしながら、検索システムは、ネット文化資源にとって唯一の窓口なのだから、それが開かれたものであることを称揚することくらいは許されるだろう。開かれたものは、アプリケーションによって補強されなければ、絵に描いた餅なのである。

《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第23回

「ハイデルベルク大学デジタル・パピルス学ウェビナーと Leiden+」

新型コロナウイルスの世界的大流行によって、数多くの国で対面授業やセミナー、学会などが開催できない中、Zoom などを使ったオンラインでのセミナー、すなわちウェビナーや研究会や学会が盛んになっている。例えば、アメリカのエジプト学で最も大きな学会である American Research Center in Egypt の2020年大会[1]は4月17–18日と24–25日に Adobe Connect で開催され、参加費は無料で、世界中から参加者が集まった。このような流れの中、ハイデルベルク大学パピルス学研究所は、Zoom によるデジタル・パピルス学のウェビナーを4月から毎週開催している。講師はハイデルベルク大学やマニトバ大学の教授であり、参加希望者が多かったため、3つのグループに分かれて、別々の講師が各グループに教えている。

パピルスとは、エジプトのナイル川に生息するパピルス草の繊維でできた紙状の製品であり、主に古代および中世のエジプトでよく用いられた。古代末期になると羊皮紙、そして、中世後半には最終的に紙の使用に押され、パピルスは用いられなくなっていった。エジプト以外ではほとんどパピルス文献は作られなかったが、ローマ近郊のへラクレネウム出土のものなど例外はある。また、オストラコン(陶片)に書かれた文献も、学問の名前とは反するように思われるかもしれないが、パピルス学の対象に含まれる。

受講生の年齢層は若干高めで、50代のギリシア文献学・コプト文献学の著名な教授や、70代のギリシア文学の高名な教授も受講生として参加している。残りは、ポスドクや、エジプトの博物館の学芸員、博士課程学生などであった。筆者以外全ての受講生は北米かヨーロッパかエジプトから受講している。最初の授業では、自己紹介となぜデジタル・パピルス学に興味を持ったのかなどを各々語る時間が設けられた。やはり、Papyri.info などのデータベースを研究に生かしたいという実用的な答えが数多く見受けられた。しかし、このウェビナーは、実際に研究に直結する Papyri.info のデータの検索方法などよりも、Papyri.info にデータを提供し、その充実に貢献していくことを教える授業内容であるようである。受講生の中には、パソコン操作自体に慣れていないものもおり、進むペースは比較的ゆっくりである。

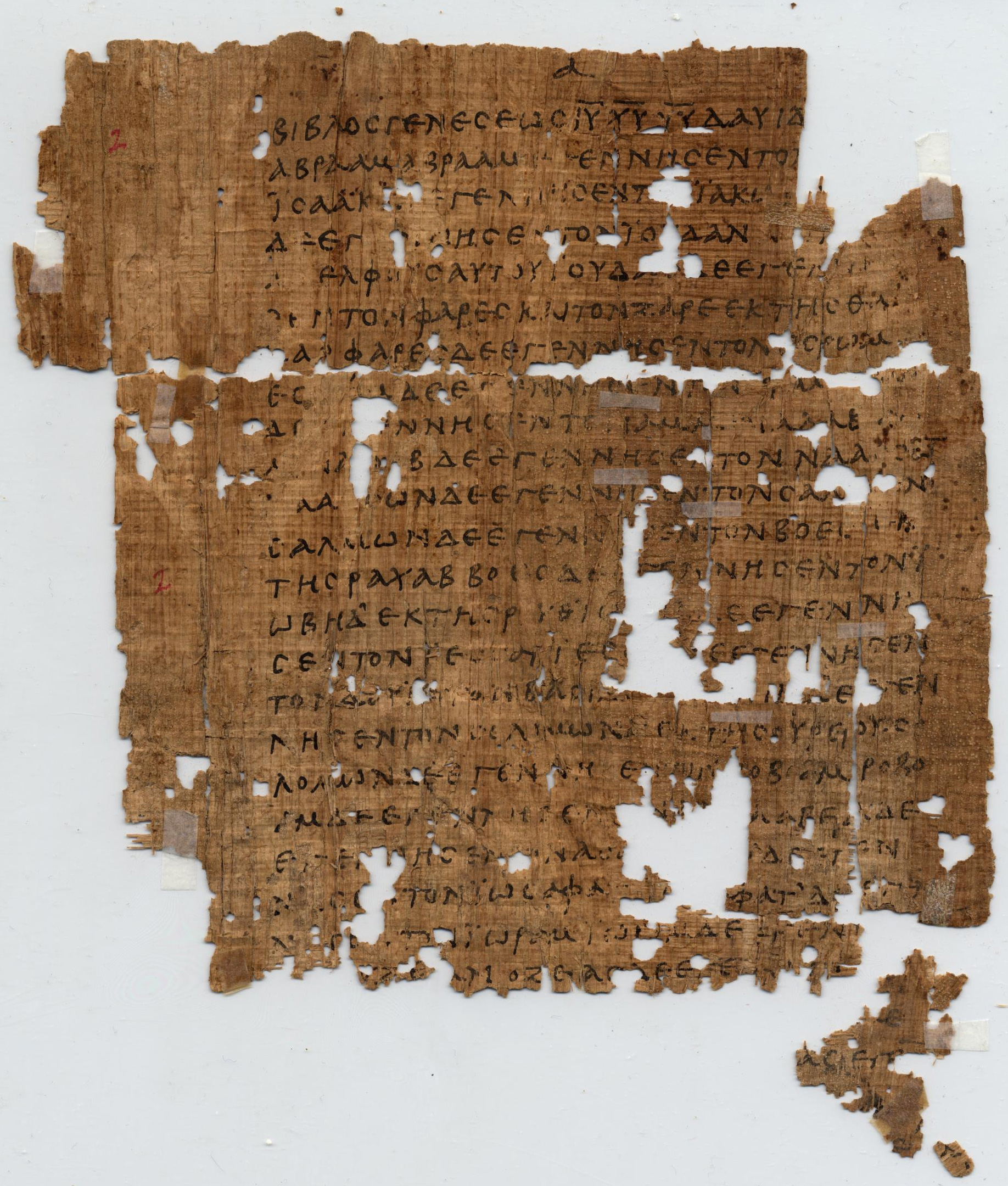

この授業では、毎回、1つか2つのパピルス/オストラコン文献を Leiden+ で翻刻する課題が課される。現在第3回目が終わったところだが、第1回目の授業では、Leiden+ の記法の紹介がなされ、第2回目では、課題作成の際に Leiden+ の記法で受講生が躓いた点についての議論が、第3回目では、課題として Leiden+ で翻刻してきたパピルス文献のメタデータを Papyri.info に登録する作業がなされた。

Papyri.info(http://papyri.info/)は、本連載でも何度か紹介したが、「documentary」なパピルスの「diplomatic edition」を中心とした翻刻サイトであり、ユーザが翻刻をアップロードし、経験を積んだ文献学者らがそれを添削、承認し、データを増やしていくという、クラウドソーシング方式を取っている。まず、西洋古典文献学特有の用語を説明しなければならないが、「documentary」とは、メモやレシートなど、日常生活で実用的、もしくは経済的な目的で使われた文書や、個人的な手紙、裁判記録や勅令の文書など、あまり写本として写されていかないタイプの文献である。documentary papyrus は、そこから当時のエジプト人の経済活動や日々の暮らし、そして司法などの社会制度が解るため、歴史学者にとって非常に重要になる。「documentary」に対する概念としては、「literary」がある。literary は文学的あるいは宗教的な内容の著作、あるいは、医学や数学などの学術書などの文献で、元となる原文があり、それから系統樹のように次々と写され写本が作成されていく。例えば、聖書のパピルス写本は literary papyrus の典型である。この literary な文献は、その当時の文学、宗教、思想、哲学、その他の学問を知ることができる手段となる。

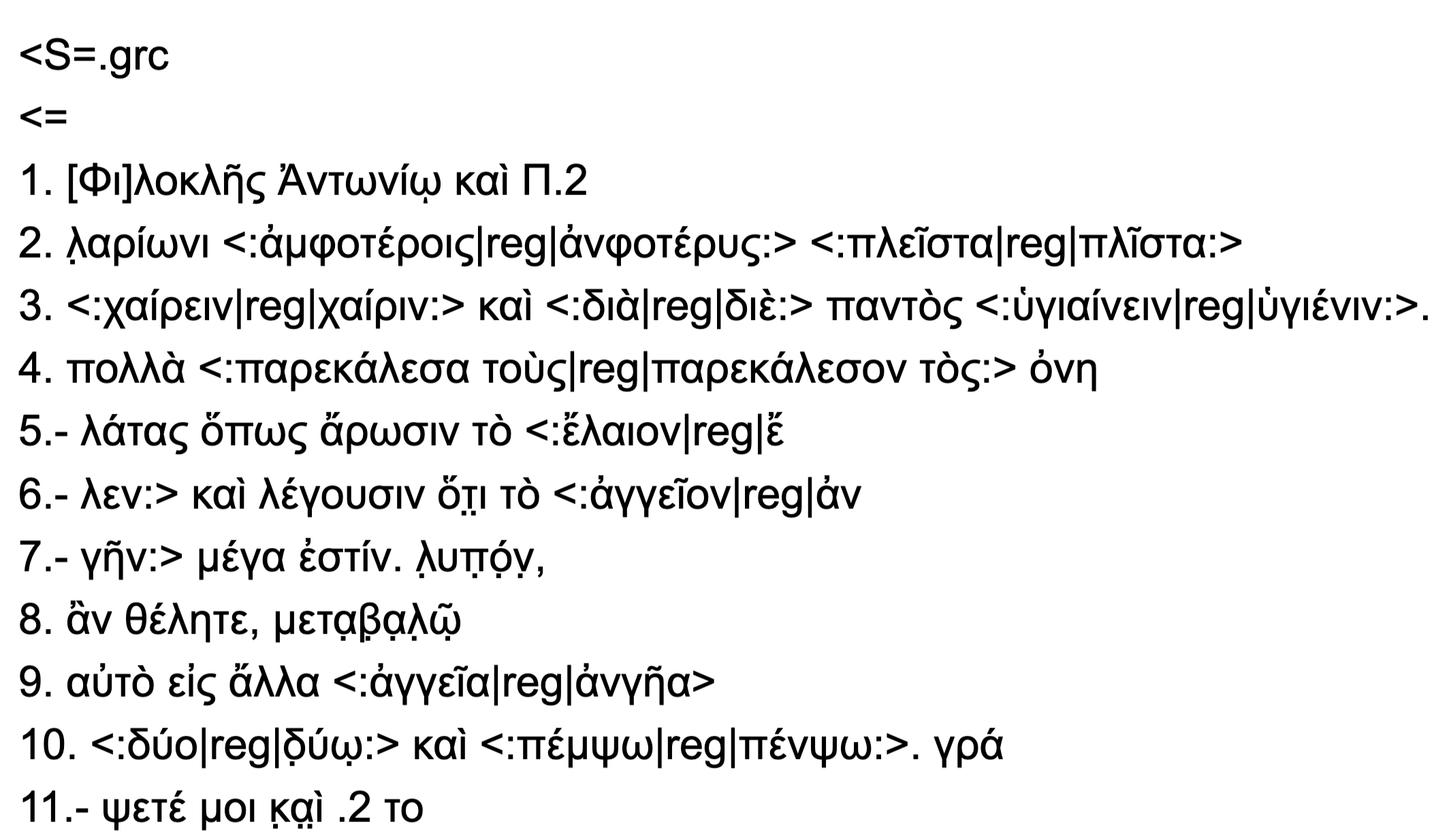

次に、「diplomatic edition」は非常に日本語に訳しにくいが、写本のままの表記やレイアウトでテクストを入力したエディションであり、日本語でいうと翻刻に近いものであることから、翻刻版と訳すのが良いであろうか。それに対して、critical edition では、同じ原典を持つ異なる写本を見比べて、綴りの違いや語句の有無や順番の違いなどの写本間の異同を調べ、最も原文に近いであろう「読み」を決定し、それがテクストとして選ばれる。この作業は本文批評や校訂、日本語として伝統的な呼称では校勘と呼ばれる。この作業で得られた、最も原文に近いであろう「読み」をメインテクストに書き、他の異なる「読み」を、ラテン語では「apparatus criticus」、英語では「critical apparatus」と呼ばれる本文批評に関する資料(校勘資料)として欄外に注釈の形で書く。この diplomatic edition(翻刻版)と critical edition(批判校訂版)はパピルス学をはじめ、西洋古典文献学の基礎となっている。Papyri.info では、西洋古典文献学の DH プロジェクトで用いられる TEI XML のサブセットである EpiDoc と互換可能な Leiden+ の記法が用いられる。コプト語文献学を含む西洋古典文献学では、ライデン記法というルールに沿って diplomatic edition を作成するのが常であるが、Leiden+ は EpiDoc との互換可能性を保ちながら、なるべくライデン記法に近い形でテクストをマークアップできるようにしたものである。この Leiden+ については小川潤氏の特別寄稿「西洋古典・古代史史料のデジタル校訂と Leiden+:デジタル校訂実践の裾野拡大の可能性」(『人文情報学月報』第103号、2020年2月)での解説が優れている。

一般的な西洋古典文献学者にとっては、Leiden+ はライデン記法に近いため、XML の知識を必要とする EpiDoc よりも容易である。例えば、ライデン記法で、写本のダメージなどで欠けている文字群を示す [ ] は、Leiden+ では、EpiDoc のように <gap> タグを使うのではなく、ライデン記法と同じく [ ] を用いる。しかし、ライデン記法と異なる記法も数多く、ライデン記法では、失われた文字数が推定できる場合は、[ ] の中に失われた文字数分のドット (.) を入れるが、Leiden+ ならば、[.5] とドットと数字で書く。

多くの場合、Leiden+ はライデン記法を少し変えるだけだが、大きく異なる記法もある。躓いた受講生が最も多かった点は、注に入れるような情報もテクストの中でマークアップすることである。特に、テクスト中の綴りが正書法的でない場合は正書法形を通常注で指摘するが、Leiden+ では <:正書法形|reg|非正書法形:> とテクスト中で示す。この非正書法形が行を跨ぐ場合は、行番号がそのマークアップの中に割り込むことになり、これに違和感を覚えると言った受講者が多かった。例えば、図2の5–6および6–7行目である。

次回は、当ウェビナーの報告の続きであり、Papyri.info におけるメタデータについて説明する予定である。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2020年6月】

-

2020-06-03 (Wed)

IIIF Week: Japan Showcase 「日本におけるIIIF関連活動の紹介」於・Zoom Webinar -

2020-06-06 (Sat)

情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会第123回研究発表会於・Zoom -

2020-06-07 (Sun)

第6回パブリック・ヒストリー研究会於・YouTube Live配信 -

2020-06-20 (Sat)-21 (Sun)

Code4Lib JAPANカンファレンス2020於・オンラインによる開催 -

2020-06-27 (Sat)-28 (Sun)

2020年度アート・ドキュメンテーション学会年次大会於・オンラインによる開催

【2020年7月】

-

2020-07-05 (Sun)

デジタルアーカイブ学会第4回研究大会スピンオフ研究発表会於・Zoom -

2020-07-07 (Tue)

日本デジタル・ヒューマニティーズ学会2020年大会発表論文締め切り於・オンラインによる開催 - 11/20-22

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

◆編集後記

このところ、対面でのイベントが開催できないため、オンラインイベントが急速に広まりつつあります。ここしばらくは、 告知期間があまり長くないものがちょこちょこ行われてきたような印象があり、これを振り返ってみるに、登壇者も参加者も交通機関や宿泊等の手配も費用も必要ないためにそれに伴う手続きがいらず、 また、会場もいつでも使える上に使用料もオンライン会議システムの使用料のみで済んでしまうので、 会場を早めに予約しておいたり会場使用料を参加費から支払うために参加者を相当数集めたりしなければならないということもなく、 結果として、告知期間を長くとる必要性がそれほど高くないということがあるのだろうかと思っているところです。

とはいえ、身内の会合ではなく、きちんと発表したことを証明できるような形での公の開催とするのであれば、 オンライン会議システムにただ接続して登壇者が話をすればそれで済むというわけにはいきません。 安定した配信を継続するために配信状況を管理する人が必要となりますし、いざという時の バックアップ体制が人的にも技術的にも必要です。 特に広く参加者を集めるような場合やITリテラシーが必ずしも高くない登壇者がいる 場合などには、トラブル対応のための人手や機材も必要となることがあるでしょう。 無償ボランティアですべてをまかなうには限界がありますので、そういったところで一定の費用が かからざるを得ないことになるだろうと思いますが、そのような、オンライン学会・研究会への参加費の相場観のようなものは開催側も参加者側もまだ手探りの状況かと思います。費用がかかるとなると、 それに伴う種々の「すべきこと」も増えていくのかもしれません。また、学会への「出店・出展」を オンライン会議で行うようなことを一部の出版社が試みているようです。もしかしたら、 オンライン会議に参加すると関連書籍を安価に購入できる、という形で参加のメリットが提供されるという慣習ができていくのかもしれません。運営の仕方に関しては、計算機科学分野関係で 著名な学会であるACMが

上記のイベントカレンダーにも見られるように、今後、オンラインでの学会・研究会はしばらく続いていきそうですので、色々な試みのなかで、徐々に共通認識のようなものが形成されていくことになりそうです。 (永崎研宣)

- コメントを投稿するにはログインしてください