現在地

DHM 140 【後編】

人文情報学月報第140号【後編】

ISSN 2189-1621 / 2011年08月27日創刊

目次

【前編】

- 《巻頭言》「マルタ国立公文書館における二つのデジタルアーカイブ」

:東京大学文書館デジタルアーカイブ部門 - 《連載》「Digital Japanese Studies 寸見」第96回

「国文学研究資料館、日本古典籍総合目録データベースと新日本古典籍総合データベースを統合し、国書データベースとして公開」

:北海学園大学人文学部 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第57回

「GPT-4の登場と人文学テキスト資料の整理への応用」

:人間文化研究機構国立国語研究所研究系

【後編】

- 《連載》「デジタル・ヒストリーの小部屋」第14回

「デジタル・ヒストリーにおけるルクセンブルク大学のプレゼンス」

:千葉大学人文社会科学系教育研究機構 - 《連載》「仏教学のためのデジタルツール」第5回

「中華電子仏典協会(Chinese Buddhist Electronic Texts Association, CBETA)」

:日本学術振興会外国人特別研究員(駒澤大学) - 《特別寄稿》「チャーティスト運動と DH:政治集会地図製作プロジェクトの事例から」

:東京大学大学院 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- イベントレポート「Tools of the Trade Conference 参加報告」

:一般財団法人人文情報学研究所 - 編集後記

《連載》「デジタル・ヒストリーの小部屋」第14回

「デジタル・ヒストリーにおけるルクセンブルク大学のプレゼンス」

はじめに

今回は、ベルギー・オランダ・ルクセンブルクの研究者を中心とした著者陣によるデジタル・ヒストリーの基本的論点と研究動向をまとめた2020年の論文を題材に[1]、簡単な内容紹介をした上で特筆すべき点を取り上げて考察したい。

まず著者陣について少し触れておくと、9人の著者陣のうちオランダやベルギーに拠点を置く研究者が7人、ルクセンブルク大学の C2DH(Luxembourg Center for Contemporary and Digital History)所属の研究者が1人、イギリスのサセックス大学所属の研究者が1人(※論文刊行当時)となっている。英語圏で発信されたデジタル・ヒストリーの研究動向を調べている筆者からすると、Max Kemman(博士号を C2DH で取得)、Stefania Scagliola、Albert Meroño-Peñuela(現在はイギリスのキングス・カレッジ・ロンドンに在籍)、そして James Baker はよく目にする研究者である。それぞれデジタル・ヒストリーにおける学際性[2]、デジタル時代の史料批判[3]、歴史研究におけるセマンティック・ウェブ[4]、そしてロンドン大学のデジタル・ヒストリー・セミナー[5]に関する貢献が有名だろうか。

論文中でも言及されている通り、デジタル・ヒストリーの分野横断性を体現したような著者陣で、トピックも多岐にわたっており、デジタル・ヒストリーの基本的論点を学ぶのに適した論文であると言えよう。

論文の概要

同論文は「デジタル・ヒューマニティーズの発展が歴史研究にもたらしたものは何か」という問いに答えるべく、デジタル・ヒストリーで用いられる情報技術や研究手法などに関する概要を記したものである。情報技術として解説されているのは、OCR および HTR(手書き文字認識)、視聴覚資料をはじめとするボーンデジタルな史料、コンピュータによる画像解析(コンピュータビジョン)、デジタル学術編集版、そしてリンクトオープンデータである。研究手法については、テキストマイニングやネットワーク分析が解説されている。最後のセクションでは、本連載でも何回か言及・考察してきたデジタル解釈学を扱っている。

特筆すべき点

本稿では、このようなデジタル・ヒストリーの基本的な論点についてあらためて解説するよりは、むしろ注目に値する記述や、逆に説明が足りない部分について指摘・補足することとしたい。

まず、批判から始まることをお許しいただきたいが、冒頭で述べられているデジタル・ヒストリーの史学史がありきたりで面白味がない。1960年代のクリオメトリクスにおけるコンピュータによる統計解析に始まり、1980年代における定性分析への揺り戻し、1990年代以降のパーソナルコンピュータとウェブの登場とそれに伴うオンラインでの史料閲覧体験、すなわち The Valley of the Shadow プロジェクトでの南北戦争関連の多様な史料の提示といった史学史が語られている。せっかくオランダ・ベルギー・ルクセンブルク(ベネルクス3国)の研究者が集まったのであるから、この著者陣だからこそ語ることのできる史学史を読みたかったところである[6]。とは言え、デジタル・ヒストリーの系譜を語る上で、統計手法を用いた定量分析に加えて、1980年代の特に文化史における統計への不信感が、現在のデジタル・ヒストリーにおける定性分析の重視にもつながっているという指摘(p. 292, fn. 4)は重要である。

次に、著者陣の Max Kemman らしさがよく現れているのが、デジタル・ヒストリーの学際性について考察した段落(p. 293)である。 デジタル・ヒストリーで用いられるデータというのは、単に人間の目で読むためにウェブ上にテキストを表示するにとどまらず、コンピュータサイエンスやコンピュータ言語学といった他分野のツール・概念・手法を援用することのできる複層的なものである。この性質に鑑みるに、デジタル・ヒストリーは単一で独立した専門分野ではなく、所属機関や専攻の垣根を越えてつながった多様な研究者たちの実践コミュニティとして理解されるべきであると指摘されている。Max Kemman は、自身の単著でデジタル・ヒストリーのこのような特徴を Trading Zones とモデル化しているようだが[7]、この論文にもそのスタンスがよく表れているといってよいだろう。

本論は、プレーンテキストデータの入手についての話から始まる。その流れで、Transkribus による手書き文字の機械翻刻が歴史研究者に向けて紹介されているのは喜ばしい(pp. 294–295)[8]。また、テキストだけでなく画像史料にも言及してあるのは意義深い。特に、シェフィールド大学に提出された2018年の William Finley による博士論文が[9]、18~19世紀の書籍に見られる挿絵の画像中の座標情報の XML データを利用して、挿絵の全体的傾向を明らかにしたほか、挿絵と文章の相互作用がいかに書物による知の伝達を支えていたかを分析したことが紹介されている(pp. 298–299)。ちなみに Finley の博士論文は、基礎データとソースコードも公開しているようであり[10]、近年 Journal of Digital History 誌でも重視されている研究データとコードの開示が行われているのは興味深い[11]。

印刷されたテキストの制約をはるかに超えて、その多面性・多次元性を扱えるようになったデジタルテキストは、スキャンおよび OCR 処理された画像テキストとは一線を画している。論文では、歴史研究の文脈で有用な、Text Encoding Initiative に準拠して国際的に流通する標準的な枠組みで構造化されたデジタルテキストのプロジェクトとして、たとえば Women Writers Project[12]、Samuel Beckett Digital Manuscript Project [13]などが挙げられている。特筆すべき点として言及しておきたいのは、このような充実したデジタル学術編集版を作成するための労力が過小評価されていないことである。脚注の中で紹介されている Elena Pierazzo の“Prêt-à-Porter”版は、高度な情報技術や膨大な資金を必要としないデジタル学術編集版のモデルであり[14]、特定の研究目的を満たすために高い資金的・人的コストが支払われることが多いデジタル学術編集版の作成事業の代替策を提供している。

Stefania Scagliola が著者陣に名を連ねている以上、デジタル時代の史料批判について紙幅が割かれるのは当然だろう(pp. 307–310)。歴史家がコンピュータで検索し、スクリーンに検索結果が表示されるまでに、デジタル化される史料の選別・検索エンジンによる表示結果の選別といったさまざまな取捨選択が行われていることなど、紙媒体の時代に行われていた史料批判は、デジタル時代になってさらに検証事項が増えることとなった。このようなことについて学習できるプラットフォーム Ranke. 2の発案者こそ、Stefania Scagliola なのである。なお、博士課程の院生を対象としたデジタル史料批判の教育プログラムもルクセンブルク大学の C2DH に設置されており[15]、ヨーロッパにおけるデジタル・ヒストリーの研究教育拠点としてのルクセンブルク大学の存在感はここ数年で増すばかりである。

おわりに

今回は、Romein らによるデジタル・ヒストリーの基本的論点をコンパクトに、しかし幅広く扱った論文を簡単にレビューしてきた。結果的に、ルクセンブルク大学の研究者や教育の成果が目立ったように思われるが、近年のルクセンブルク大学のプレゼンスには目を見張るものがある。たとえば、多くの出版物がウェブで無料閲覧できるようになっていたり、Ranke.2のような学習プラットフォームを提供していたり、Journal of Digital History 誌のような先進的な学術誌を出版したりするなど、積極的な成果発信が見られる。引き続き動向を注視していきたい。

《連載》「仏教学のためのデジタルツール」第5回

仏教学は世界的に広く研究されており各地に研究拠点がありそれぞれに様々なデジタル研究プロジェクトを展開しています。本連載では、そのようななかでも、実際に研究や教育に役立てられるツールに焦点をあて、それをどのように役立てているか、若手を含む様々な立場の研究者に現場から報告していただきます。仏教学には縁が薄い読者の皆様におかれましても、デジタルツールの多様性やその有用性の在り方といった観点からご高覧いただけますと幸いです。

「中華電子仏典協会(Chinese Buddhist Electronic Texts Association, CBETA)」

台湾に拠点を置く中華電子仏典協会(Chinese Buddhist Electronic Texts Association, CBETA)は、日本の SAT 研究会に並び、漢語大蔵経のデジタル化において世界で最も貢献している組織の一つである。今回の連載では、CBETA データベースの概略を紹介した上で、その使用方法及び特徴について説明する。

20世紀80年代後半から90年代はじめにかけて、世界で大蔵経データベース化の機運が高まる中で、漢語の大蔵経については、1994年に SAT 大蔵経テキストデータベース研究会が日本において設立された[1]。さらに、1998年2月に台湾では中華電子仏典協会(Chinese Buddhist Electronic Texts Association, CBETA)が発足し、SAT 研究会と平行して『大正新修大蔵経』(以下、『大正蔵』と略称する)のテキストデータベース化を推進した。

SAT 大蔵経テキストデータベースは『大正蔵』全85巻のテキストをデータベース化しウェブ公開しているのに比して、CBETA のデータベースは『大正蔵』の第1–55巻と第85巻とを公開している。『大正蔵』第56–84巻(日本撰述部)は CBETA データベースに収録されていない[2]。一方、CBETA は『大正蔵』第1–55、85巻のデータベース化に続いて、『卍続蔵経』、『嘉興大蔵経』、『房山石経』、『趙城金蔵』、『永樂北蔵』、『中華大蔵経』、『乾隆大蔵経』、『漢訳南伝大蔵経』などの全巻または一部のデータベース化を陸続と進めてきた。なお、歴代大蔵経に加えて、蔵外仏教文献、正史仏教資料類編、北朝仏教石刻拓本百品、大蔵経補編、中国仏寺誌、『印順法師仏学著作集』、『呂徴仏学著作集』、「太虚大師全集」などといった近代に編纂・著述された仏教の文献資料も CBETA は網羅した[3]。収録する漢語仏典の豊富さにおいて、その右に出るデータベースは現時点では存しないだろう。特に、『卍続蔵経』は『大正蔵』に収められなかった中国撰述の仏典も多数収録していることから、CBETA は『卍続蔵経』(第1–90冊)のデータベース化を完了したことは大変重要な意義を持つ。東アジアの禅宗思想を専門にする筆者を例にして言えば、CBETA のデータベースには日々その恩恵に浴している。

次に、CBETA データベースの利用方法について紹介したい。CBETA データベースはオンラインでオープンアクセスできるほかに[4]、DVD-ROM 及びデスクトップ用のアプリケーション CBReader も発行されている[5]ので、インターネットに繋がらない環境でも便利に利用できる。CBETA データベースを利用して電子テキストの全文閲覧、キーワード検索、引用などといった基本的操作は言うまでもなく、ここで特記したいのは、複数キーワードの同時検索機能についてである。CBETA Online では検索欄に複数のキーワードを同時に検索にかけ、それらの語彙の使用回数・出典・時代・地理などの情報について統計・分析することができる。例えば、漢訳仏典の中で、「涅槃」と「泥洹」という同義概念があるが、検索欄に「涅槃、泥洹」、或いは「涅槃,泥洹」、或いは「「涅槃;泥洹」と入力して検索をかければ、「涅槃」と「泥洹」がそれぞれ、どの部類、どの時代、またどの地域の経典に多用されるかを統計・分析することができる。それにより、初期の漢訳仏典では「泥洹」が多く使われ、東晋以降に「涅槃」の使用回数が「泥洹」を上回るようになったということが分かる[6]。また、CBETA Online では、DEDU というパラレルコーパスの作成ツールが後付けされている[7]。この機能を利用すれば、検討を加えたいターゲットフレーズをめぐる、複数のテキストにおける文章を対照させたコーパスを作成できる。経典とその注釈書(疏、鈔など)、経典の異訳を比較したい場合は、このツールは大いに活用できる。

以上述べてきたように、CBETA データベースは、収録した漢語仏典の豊富さ、DVD-ROM またはデスクトップ用のアプリケーション CBReader を通じてオフラインでも利用できる便利さ、検索・分析機能が充実していることなどで、東アジアの仏教文献資料を扱う研究者にとっては、もはや必要不可欠なツールになっている。また、『大正蔵』の原典は日本の漢文訓読の慣習に従って句読点を入れていたため、漢語の本来有するリズムを崩したり、場合によっては誤読を生じたりするケースも散見されるが、CBETA は文字の校勘や句読点の付与に多大な労力をかけて作業を進めているので、この点も大変評価できる。

《特別寄稿》「チャーティスト運動と DH:政治集会地図製作プロジェクトの事例から」

本稿は、19世紀イギリスの民衆政治を専門とする筆者が、同分野とりわけチャーティスト運動における DH 手法の実践例を紹介するものである。従来チャーティスト運動史は地域研究から言語論的転回、近年の政治文化論に至るまで、歴史学における方法論的地平を意欲的に開拓してきた[1]。今回紹介するカトリーナ・ナヴィカスとアダム・クラインブルによる「政治集会地図製作プロジェクト」も、そうした伝統に連なっている[2]。英国図書館では、所蔵するデジタル史料を活用する研究を助成する British Library Lab というプログラムを実施しており、その一環としてこのプロジェクトは開始された。具体的には、チャーティストの指導者ファーガス・オコナーが運動の実質的な機関紙として発行した『ノーザン・スター』の集会告知欄にテキストマイニングを施し、そこで得られた政治集会群の情報を地図上で表現するというものである。

まずは本プロジェクトの意義について、歴史学の文脈から接近してみたい。周知の通り、チャーティスト運動とは19世紀イギリスにおける最大の民主化運動で、男子普通選挙や秘密投票など6つの綱領を含む「人民憲章」の実現を要求した。一般的にこの運動は、国民会議の開設や全国的蜂起、およびその徹底した弾圧といった「ドラマティック」な出来事とともに記憶されがちである。だが今日の研究者は、そうしたいわば非日常の経験よりもチャーティストの日常的実践に着目している。仕事終わりや休日に家族や友人を引き連れて、地元の宿屋や屋外広場まで足を運び、時によっては酒を片手に、彼らなりに政治談議に花を咲かせ、仲間うちから議長や弁士を選んで決議に投票する、といった光景は各地にありふれていた。このような実態が真剣に研究されている理由は、そうした地味で目立たない実践の積み重ねこそが、たとえ「人民憲章」の高邁な理想は実現せずとも、草の根におけるデモクラシーを育んだと考えられるようになったからである。

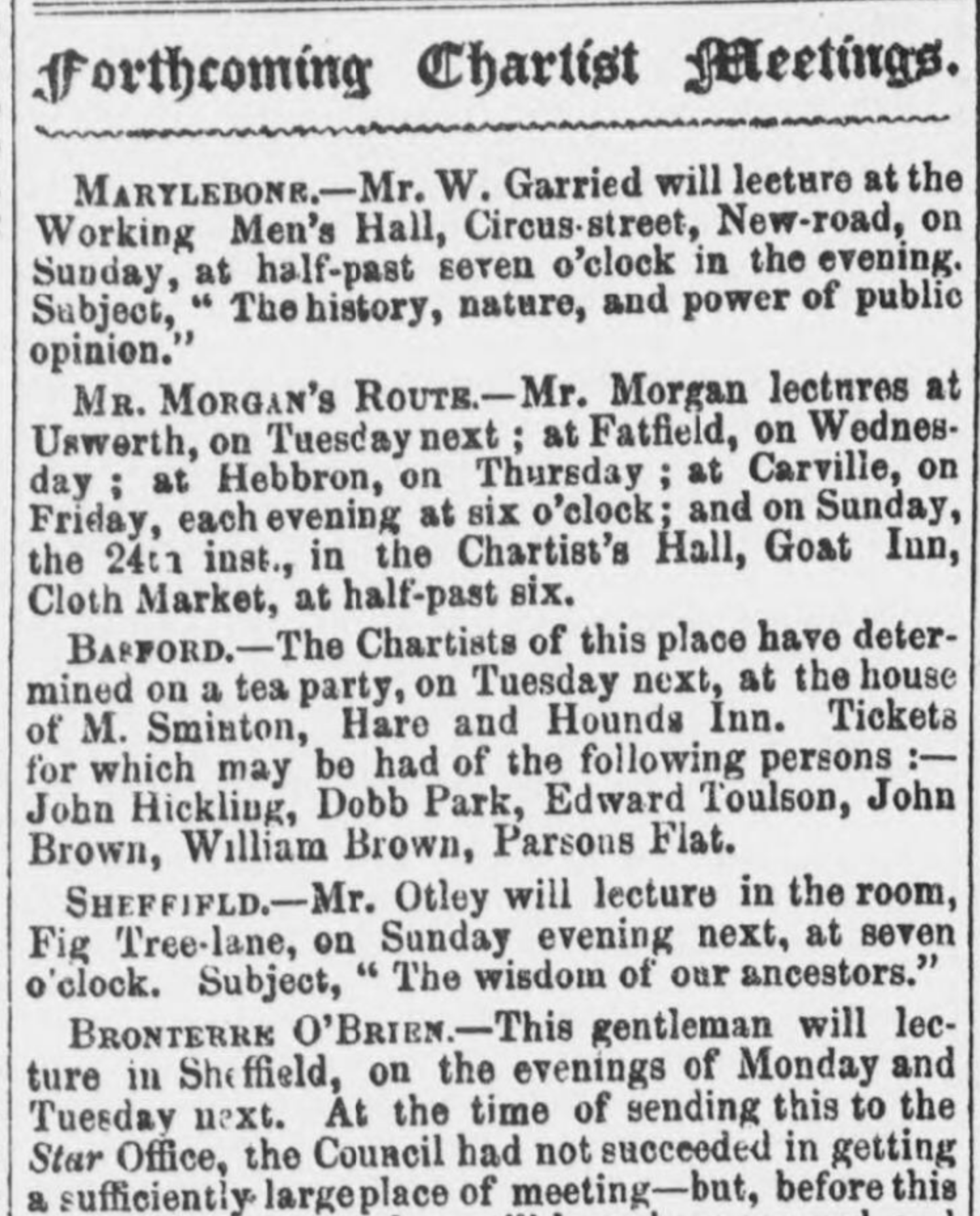

「政治集会地図製作プロジェクト」は、まさにこうした研究潮流に位置付けられる。1837年から52年まで毎週土曜に発行された全国紙『ノーザン・スター』は、先に描写したような地元の集会に関する告知を掲載し続けた(図1)。ローカルな次元でほぼ毎日のごとく集会が開かれている様子をナショナルな規模で報道することによって、同紙は読者各位が全国的運動の構成員だと実感できるような「想像の共同体」を育んだのである。それゆえ『ノーザン・スター』はチャーティストの運動文化にまつわる情報の宝庫であり、オンライン上でもページごとの閲覧は可能なのだが、一般の利用者ではメタデータを参照することまではできないために集会の網羅的な分析が困難であった。この問題点を DH 手法によって解決し、さらには各集会の開催地を地図上で可視化までしたというのが、ナヴィカスたちのプロジェクトが持つ魅力だと言えよう。そして幸いなことに、彼女たちは作業に要した一連のプロセスを公開しているので、プロジェクトの経過を比較的詳細に辿ることが可能である[3]。

大別すると、「政治集会地図製作プロジェクト」はデータの取得→整形→抽出→可視化という4つの段階に沿って行われた。データの取得に関して、まずは分析対象期間(1841年から44年)に出版された『ノーザン・スター』計208号の画像データ約1,700頁分をダウンロードした[4]。欠損箇所は Gale 社が提供する別の電子新聞史料データベースから補完している[5]。この結果、約312,000 語に及ぶ集会告知欄の文字データを取得することができた。これらの画像には初めから OCR が施されていたが、文字認識の精度には限界があるため手作業によるデータの整形が必要となる[6]。そこで彼女たちは助手3名とともに12日間かけて文字データを修正し、Python によるデータ分析が可能なテキストファイルを作り上げたのであった[7]。

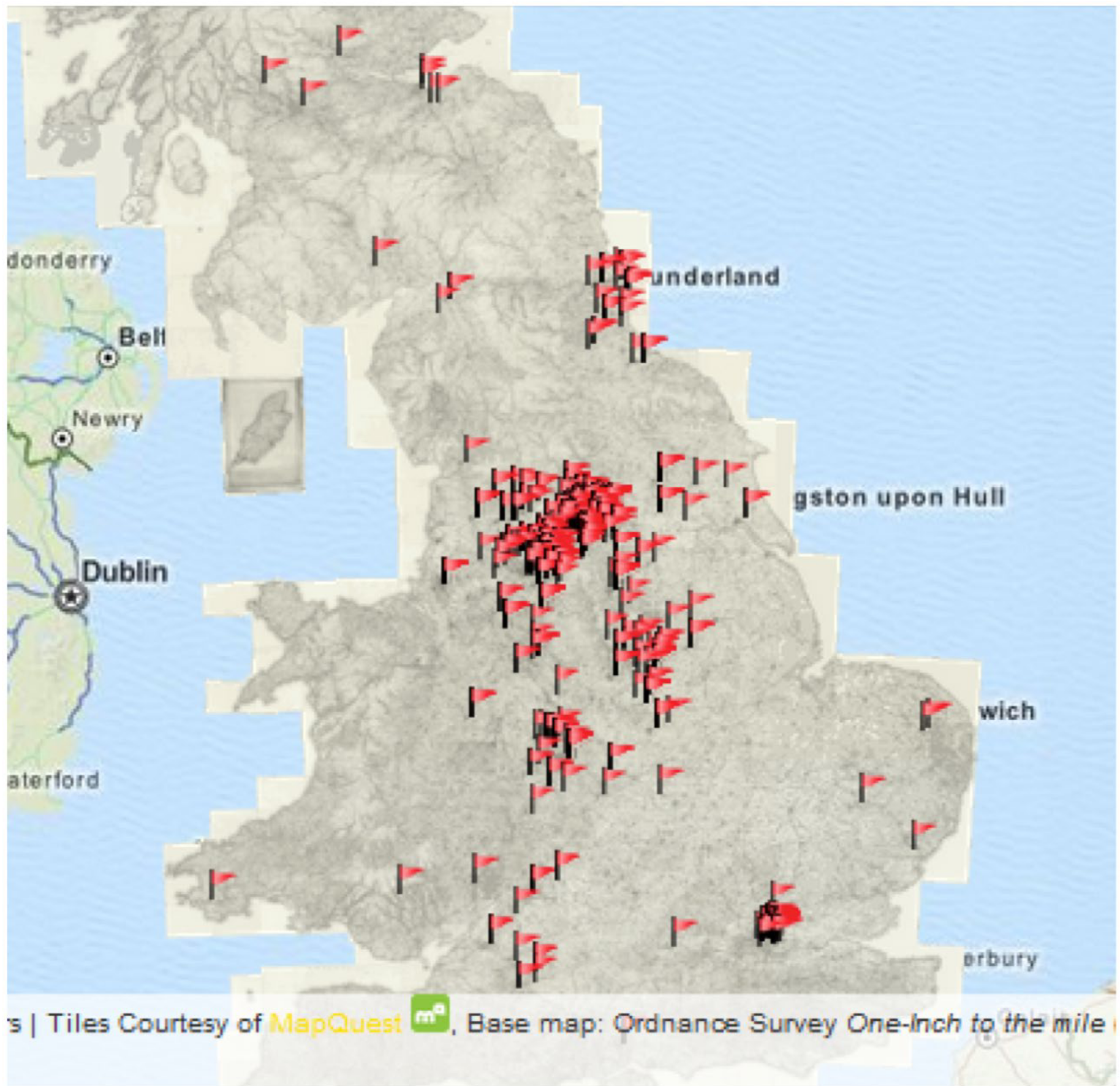

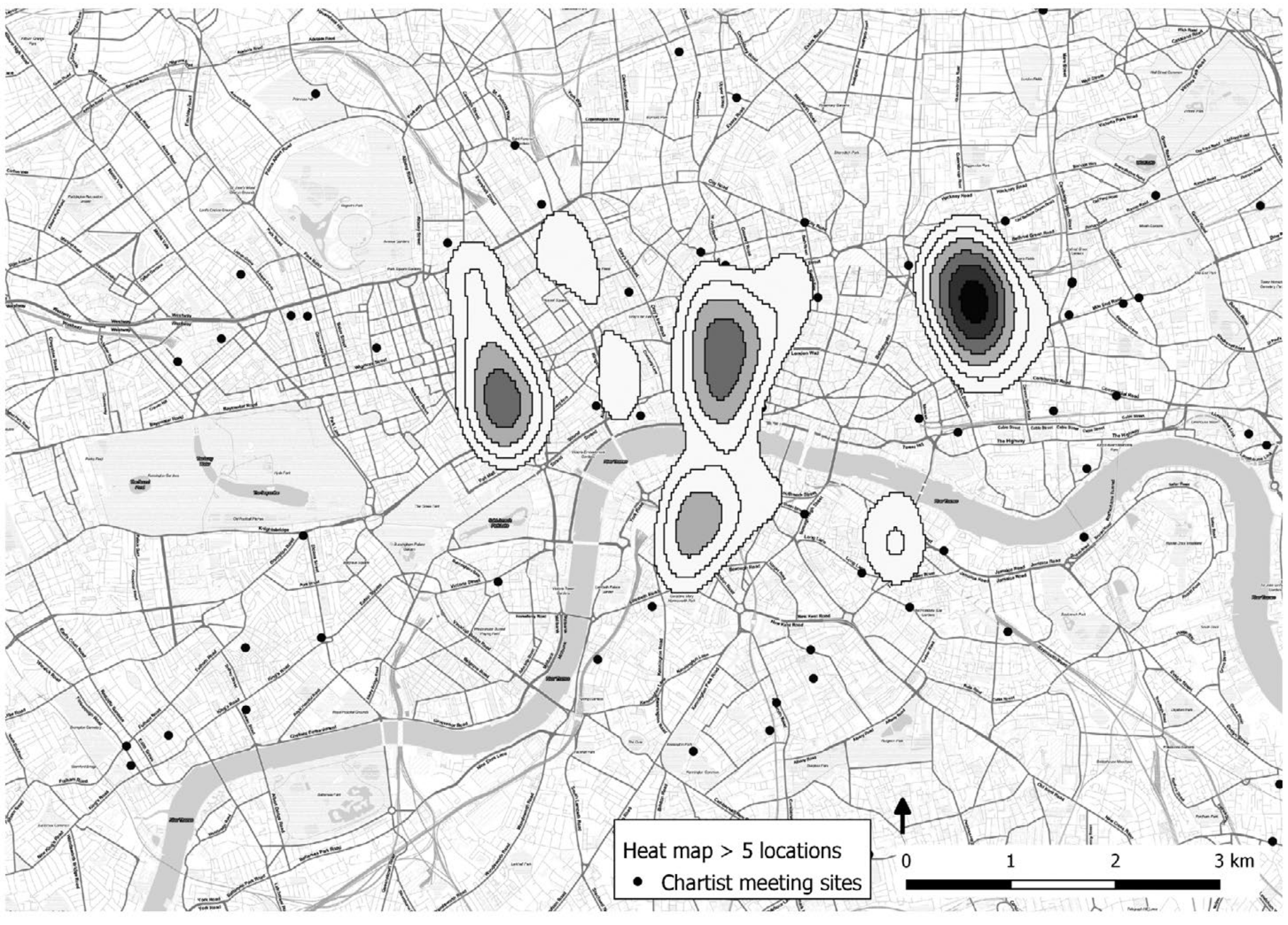

次なる段階は、整形したテキストデータから集会の開催日や開催場所などの情報を抽出することである。開催日はメタデータにある出版年月日と本文中の曜日表現を組み合わせることで算出できる。これに対し、開催場所は本文中の情報(街路や建物の名称)だけでは不十分であり、それらが実際どこにあるかを特定するため他の史料群と付き合わせなければならない。この点は抗議活動の地理的分析を専門とするナヴィカスの十八番であり、彼女は歴史地図や商工人名録といった史料を用いることで、本文に登場する地名と場所に緯度経度を対応させたデータセットを用意した。かくして『ノーザン・スター』に掲載された集会4,962件の必要情報を CSV ファイルとして出力できたのであった。最後にこれらの情報を地図上で表現するため、ナヴィカスたちは Omeka Classic というプラットフォームを用いている。これは「人文学者が5分でセットアップできる」システムとしてジョージ・メイソン大学により開発公開されたソフトフェアで、Dublin Core メタデータ標準を使用した文化遺産の展示を主眼とする一方、プラグイン機能により地図製作を行うことも可能である[8]。このプラットフォームにベースマップとなる地図画像を与えた上で、上記の CSV ファイルをアップロードした。その結果として、図2や図3が示すように、全国あるいは都市の次元でチャーティストの集会がどこで行われていたのかを一望できるようになったのである。

では、本プロジェクトの成果をどのように評価すべきか。歴史学の立場から考えると、分析手法は革新的である反面、歴史学的な意味での実証にはまだほど遠い。今回分析したのは集会の「告知」であり、その全てが実際に開かれたかは不明である。さらに、全国紙とはいえ『ノーザン・スター』が全ての集会をもれなく報道したと決めつけるべきでもない。例えば図2ではイングランド南西部が閑散として見えるが、この地域では『ウェスタン・ヴィンディケーター』という別のチャーティスト新聞が流通しており、それらは分析対象とされてはいない[9]。歴史研究は主題に対して複数の史料からアプローチするのが通例であり、より実証性を高めて説得力のある議論を行うためには他の新聞史料や当事者の手記、さらには内務省や警察史料なども渉猟する必要があろう。

他方、デジタル技術を用いることによって得られた成果もある。手作業では困難であった大量のデータ処理を可能にしたという点はもちろんのこと、例えばロンドンに集会が集中していたという事実は、北部イングランドを中心とする従来のチャーティスト運動研究では見過ごされがちであった点であり、興味深い[10]。加えて、集会場所が首都全域に広がりつつも特定地域(ソーホーやサザークなど)に偏っていることがわかり、この情報をもとに地域研究を深化させる可能性が十分に期待できる。このように、研究史における先入見を数量的証拠によって覆す可能性が提示されたというような貢献が一定程度見られた点は、DH 手法の応用事例として積極的に評価されるべきである。

本稿では、チャーティスト運動研究の事例から、DH 技術を応用した歴史学研究の作業過程を説明してきた。「政治集会地図製作プロジェクト」が鮮明に教えてくれるのは、DH 技術が既存の専門知と相互補完関係にあるという点であろう。テキストマイニングや地理情報システム(GIS)は、それら単独では十分な実証性を担保しえないかもしれないが、分析作業を効率化し、問題発見のヒントを与えてもくれる。他方で DH 技術は誰にでも扱える魔法の杖などではなく、分析対象や補助として用いるべき史料(今回で言えば、商工人名録や歴史地図など)がどこまで/どのように入手できるのか、といった職人的感覚にも依拠している。最後に、効率化を重視するにせよ、手作業によるデータの蓄積や整形といった地道な行程は依然として必要であるし、過小評価すべきでもない。そのような日の目を見ない実践の積み重ねがやがて無視できない価値をもたらすということは、まさにチャーティストが我々に与えてくれた教訓でもあるのだから。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2023年4月】

-

2023-4-6 (Thu)

発表申込締切:第132回人文科学とコンピュータ研究会発表会 -

2023-4-15 (Sat)

情報組織化研究グループ月例研究会於・オンライン -

2023-4-16 (Sun)

発表申込締切:TEI Conference 2023 -

2023-4-22 (Sat) ~ 2023-4-23 (Sun)

日本アーカイブズ学会2023年度大会於・中央大学多摩キャンパスおよびオンライン

【2023年5月】

-

2023-5-7 (Sun)

発表申込締切:JADH2023 -

2023-5-20 (Sat)

第132回人文科学とコンピュータ研究会発表会於・亜細亜大学 -

2023-5-20 (Sat) ~ 2023-5-21 (Sun)

情報知識学会 第31回(2023年度)年次大会於・石川県立図書館

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

イベントレポート「Tools of the Trade Conference 参加報告」

2023年3月14~16日、ハーバード大学にて Tools of the Trade Conference[1]が開催された。これは、東アジア研究におけるデジタル技術の応用について世界中から研究者・実践者を集めた会議であり、100名を超える参加者があった。この会議の背景としては、同大学東アジア言語文化学部において CBDB(Chinese Biographical Database)[2]の開発プロジェクト等を推進する Peter K. Bol 教授がこの種のテーマに積極的な関心を持ち、カンファレンスを開催してきたことがある。これに加えて、時期的なことも背景にある。というのは、AAS (Association for Asian Studies)という数千人の参加者を集める学会の大会がハーバード大学のあるボストンで開催されることになり、そのプレイベントという位置づけとすることで世界中から参加しやすくするということであった。さらに、AAS のプレイベントとしては、例年は東アジア研究司書のコミュニティである CEAL(Council on East Asian Libraries)[3]や、日本研究司書のコミュニティである NCC(North American Coordinating Council on Japanese Library Resources)[4]等による会合が行われており、北米の東アジア研究司書が参加しやすい時期でもあった。他にも様々な背景があったかもしれないが、そのようなことでこの国際会議は開催されることとなった。

この国際会議は、大きめのホールで基調講演と全体討論を行った後、何らかのテーマごとに分かれてやや小さめの部屋に分散してより詳しい発表と議論を行うというスタイルが基本となっていた。筆者が参加したところでは、たとえば、冒頭のセッションでは、東アジア各地の国立図書館の担当者が登壇してそれぞれ20分程度の話をした後に、議論の時間としてそのセッションの登壇者が皆ステージに用意された席について、司会や会場参加者との議論が行われた。次のセッションでは、台湾/日本/韓国/ベトナムをテーマとする部屋のいずれか(筆者の場合は日本)に移動して、冒頭のセッションの短い発表では聞くことができなかった詳しい内容について話を聞いた上で、さらに登壇者と会場の参加者との細やかな議論が行われた。

米国や東アジア各国から様々なテーマに関する発表者が参加しており、単に発表内容だけでなく、そうした取組みを進めている関係者と直接コンタクトをとることができるという点でも有益な国際会議であった。セッションのテーマとしては、上述の国立図書館に続いて、「東アジア DH の概観」「研究機関と将来構想」「各国の辞書」が採りあげられ、それぞれ大いに盛り上がっていたように思う。筆者は、「東アジア DH の概観」の全体セッションで日本の状況について、個別セッションで仏教学の状況について、「研究機関と将来構想」の個別セッションで一般財団法人人文情報学研究所について講演をさせていただいた。いずれも様々な質問が飛び交いよく盛り上がっていたように思う。また、全体セッションなしで個別セッションだけを集めたセッションも一部提供されていた。

これらのセッションの合間には、ワークショップも提供されていた。テキストマイニングや GIS、オーラルヒストリー、社会ネットワーク分析、データベースと Linked Open Data、人名辞典、DH のシラバス等、様々なテーマのセッションが提供されていた。デジタル技術に関心を持つ東アジア研究者、あるいはすでに DH に取り組んでいるが、これまでとは別なテーマに関心を持つ研究者にも有益なものだったように思われる。

日本からは、国立国会図書館、人文学オープンデータ共同利用センター、国立国語研究所、国文学研究資料館、国立歴史民俗博物館、東京大学、立命館大学等からの発表があり、日本における様々な取組みが紹介され、また、北米等で日本研究 DH に取り組む研究者の方々による発表も様々に行われていた。

全体としては、東アジア研究においてもデータやツールが充実してきており、特に中国研究においてはそういったものを利用することで研究支援や研究活動そのものが様々な形で可能になりつつあり、それによって引きつけられている研究者の方々が着実に増えてきていることを感じさせる会議だった。日本研究においてもそういった流れを形成する取組みが必要であることを改めて痛感したところであった。

◆編集後記

2022年度も終わり、いよいよ2023年度が始まります。人文情報学/DH に関しては、分野をリードしてこられた先生方がご退職される一方で、新規ポストの増加もあり、4月から新天地でお仕事を開始される方々も結構おられるようです。先達が積み重ねてきてくださったことを適切に継承しつつ、新たな頁を開いていってくださることを期待するところです。当メールマガジンも、その新しさと面白さを誌面に反映できるようにしたいと思っております。新年度もよろしくお願いいたします。(永崎研宣)