現在地

DHM 167【前編】

人文情報学月報第167号【前編】

ISSN 2189-1621 / 2011年08月27日創刊

目次

【前編】

- 《巻頭言》「デジタル人文学、オープンサイエンス、研究データ管理:ドイツの計算文学研究における交点を探る」

:トリーア大学 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第83回

「ドイツ Exzellenzstrategie におけるデジタル・ヒューマニティーズの展開:2007–2025年の軌跡と第2期採択結果の分析」

:筑波大学人文社会系

【後編】

- 《連載》「英米文学と DH」第6回

「データカプセル上の分析」

:中央大学国際情報学部 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- イベントレポート「DH 国際シンポジウム「デジタル画像とテキストの新展開:自動文字読み取りの最新動向とその利活用」参加録」

:慶應義塾大学文学部 - 編集後記

《巻頭言》「デジタル人文学、オープンサイエンス、研究データ管理:ドイツの計算文学研究における交点を探る」

デジタル人文学、オープンサイエンス、研究データ管理。この3つの単語は、現在の学術界においてある種の三位一体のようなものとなっている。いずれの分野もそれぞれに活気があり、新たな形の知の創出、協力、普及が期待できる。かつ、これらは密接に連携し、重層的に結びついている。それにもかかわらず、これらの関係が実際にどのように展開しているのかについては、やや分りにくく思われるかもしれない。これらの分野がどのように交差するのかを理解するためには、具体的な事例、すなわちドイツにおける計算文学研究(Computational Literary Studies, CLS)の現状を考察するのが有効であろう。しかしその前に、ドイツにおけるデジタル人文学、オープンサイエンス、研究データ管理の現状について、いくらかの背景を示しておくことが適切であろう。

デジタル人文学(Digital Humanities, DH)はこの10年~20年の間、多くの地域で活発に発展してきたが、ドイツではまさにブームとなっている。この急速な発展は、持続的な資金提供施策、学術的な制度化の進展、強力な学術コミュニティの形成が組み合わさることで、特に顕著になってきた。その最も明白な兆候の一つは、国内各地でデジタル人文学専門の教授職が急増していることである。数え方にもよるが、少なくとも40件のこうした常勤職があり、そのうち20件は過去5年の間に新設されたもので、さらに10件の採用が現在進められている。これは伝統的な人文学諸分野にデジタルな手法を組み込むという組織的な方向性を示すものである[1]。こうした制度的な発展は、特に修士課程レベルにおける専門の学位プログラムの創設と並行して進められてきた。この学位プログラムは Bamberg、Cologne から Trier、Würzburg に至るまで様々な大学で設置されており、その多くが他分野の学生向けに学際的なモジュールも提供している。ドイツ研究振興協会(German Research Foundation, DFG)や連邦教育科学省(Federal Ministry of Education and Research, BMBF)のような資金提供機関は、個別プロジェクトの支援にとどまらず、研究インフラ整備と研究能力の強化を目的とした重点プログラムを立ち上げることでこの発展に極めて重要な役割を果たしてきた。同様に重要なのは、ドイツ語圏デジタル人文学協会(Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, DHd)の出現である。同協会は2012年の創立以来、ドイツ語圏におけるデジタル人文学コミュニティの中心的なハブへと成長してきた[2]。協会の年次DHdカンファレンスは代表的な学術大会に成長し、ドイツ、オーストリア、スイスを中心に毎年500人以上の参加者を集めている。こうした展開はドイツにおけるデジタル人文学が周縁的な革新から、制度的に定着し、活気に満ちた多様な学術分野へと発展してきたことを示している。

デジタル人文学以上に、オープンサイエンスは国際的かつ分野横断的なメガトレンドであることは言うまでもない。オープンサイエンスは学術研究の透明性、再現性、持続性に加え、研究成果へのパブリックアクセスを主張・支援するものである。ここにはオープンデータセット、オープンソースソフトウェア、オープンアクセス出版物、オープン教育資源(Open Educational Resources, OER)、さらにより広く言えば、研究活動に深く根付いた基本的な価値観としてのオープンさ(openness)が関わっている。ドイツでは、取り組みの進度や温度に差はあるものの、ほとんどすべての学術分野でオープンサイエンス原則が推進されている。オープンサイエンスは主要な資金提供機関、研究機関、および国家的イニシアティブに支えられ、ドイツの研究政策における中心的な優先課題となっている。例えば、ドイツ研究振興協会は資金提供ガイドラインの中でオープンアクセス出版、データ共有、透明性のある研究ワークフローを原則として求めている。オープンサイエンスはもはや任意の付加要素ではなく、分野を問わず公的資金を受けた研究において広く支持され、いっそう標準的な要素となりつつある。

このパズルの第三のピースは、研究データ管理(Research Data Management, RDM)である。効果的な研究データ管理はデータの安全な保存と長期的なアクセスを保証するだけでなく、標準化された理解しやすい形式で整理され、十分なメタデータが付与されることで、将来における再利用を可能にし、かつ促進する。この分野ではより専門的な研究データ管理を促進する上で、資金提供機関の義務付けが重要な役割を果たしてきた。例えば、ドイツ研究振興協会に提出する研究計画書には研究データ管理計画を記載する必要があり、プロジェクト成果物の一部をオープンに利用可能にしない場合は、非常に正当な理由を示す必要がある。研究インフラは、研究活動における研究データ管理のベストプラクティスを支援する上で非常に重要な役割を果たしてきた。とりわけデジタル人文学の分野では、TextGrid が初期の研究インフライニシアティブであり、2006年から2015年にかけて資金提供を受けていた[3]。TextGrid は DARIAH-DE への道を開き、DARIAH-DE は CLARIN-D とともに(いずれも2011年〜2019年頃にかけて資金提供を受けた)、研究データ管理に関するドイツ政府の長期的イニシアティブである国家研究データ基盤(National Research Data Infrastructure, NFDI)に Text+や4Culture といったコンソーシアムが参画するための基盤を築いた[4]。今日では、NFDI に属する30のコンソーシアムのうち実に4つが、人文学の多様な分野を対象とするものである。

抽象的なレベルでは、これら3つの分野とその近年の発展は密接に連動している。すなわち、デジタル人文学はオープンサイエンス原則に非常に親和的であり、広義のオープンさはまさにデジタル人文学のアイデンティティの中核的な要素である。同様に Text+や4Culture のような研究データ基盤は、特に FAIR 原則への強力な支持を通じて、オープンサイエンスに関する標準の確立とベストプラクティスの促進の両面で重要な役割を果たしてきた。そして、Fotis Jannidis(文学)、Elke Teich(言語学)、Manfred Thaller(歴史学)といったデジタル人文学研究の重要人物は、これまで、あるいは現在も(デジタル)人文学向けの研究データ基盤の設計と運営において重要な役割を果たしている。最後に忘れてはならないのは、デジタル人文学の研究者は当然、TextGrid、DARIAH-DE(その後継である DARIAH-EU)、NFDI コンソーシアムなどの既存の研究インフラを活用しているという点である。しかし、この連携と協力は実際の研究実践においてどのように機能しているのだろうか?この問いに対する洞察を得るために、計算文学研究に焦点を当ててみたい。

計算文学研究は、主に計算的手法を用いて文学テキストを大規模に分析する、デジタル人文学の一分野として理解されている。計量文体論、トピックモデリング、ネットワーク分析、機械学習等の手法は、作者の同定、ジャンル、物語構造と内容、あるいは文学史といった問いを探求するために用いられる。名称こそさまざまであるものの、CLS はデジタル人文学の中で最も歴史のある分野の一つである。その長い歴史とデジタル人文学との強い結びつきを背景として、ドイツの CLS はここ数年で著しい発展と制度化を遂げてきた。関連する動向を3つ挙げると、ドイツ研究振興協会の計算文学研究に関する重点プログラム(2018年〜2026年)の枠組みにおいて20件以上の研究プロジェクトへの資金提供が行われたこと[5]、2022年の”Journal for Computational Literary Studies (JCLS)”の創刊[6]、そして ELTeC(小説のコレクション)、DraCor(戯曲)、PoeTree(名前の通り、詩)といった多言語コーパスが利用可能となったこと[7]がある。

CLS において、研究、オープンサイエンス、研究インフラの連携は単なる理論にとどまらず、研究者の日常的な研究実践に組み込まれている。研究インフラはプロジェクトを直接的に支援しており、たとえば、「電子図書館(Digitale Bibliothek)」は TextGrid イニシアティブによって早期に導入・強化され、膨大な文学テキストを分析可能にする上で画期的な役割を果たしてきた。また、研究インフラはデータだけではなく、それを活用するための枠組み、具体的にはメタデータ標準、API、ドキュメンテーション、永続的識別子なども提供している。

さらに、FAIR 原則とオープンアクセスの重視によって、これらのインフラは CLS におけるオープンサイエンスの実践を定着させ、透明性と再利用可能性を理念ではなく、確立されたベストプラクティスとすることに寄与してきた。たとえば、JCLS は、当該雑誌に掲載されたすべての論文に対し、非常に正当な理由で不可能でない限りは、使用したデータとコードを他者が検証あるいは再利用できるように公開することを強く求めている。著者たちもそれに倣うことで、研究プロセスはそうしなかった場合よりもはるかに再現性があり持続可能なものになっている。

より一般的には、CLS という分野は、ドイツにおいては TextGrid や DARIAH-DE といった研究インフライニシアティブとの密接な共生関係のなかで成立してきたとさえ言える。これらはテキストアノテーション、共同編集、コーパス構築のための初期プラットフォームを提供した。現在では基本的なインフラと見なされているツールやサービスの多くは、実は研究上のニーズから生まれ、デジタル人文学研究者自身が開発してきたものである。TextGrid はその顕著な例で、元々は Text Encoding Initiative のガイドラインに準拠したデジタル版(digital edition)の作成を支援するために構築されたものであるが、今日では XML-TEI 形式の資料の長期保存とアクセスのための重要なプラットフォームとなっている。現在、Text+は NFDI の一部としてこの流れを継承し、現場の研究者からの意見を直接取り入れながら、キュレーションされたコーパス、ドキュメンテーション標準、データホスティングを通じてCLSプロジェクトを支援している。ドイツ国内にとどまらず、たとえば”COST Action Distant Reading for European Literary History”のようなイニシアティブは、”Computational Literary Studies Infrastructure”といった EU レベルのプロジェクトに発展し、研究者コミュニティとインフラ整備の密接な連携を改めて示している。

研究インフラが学術的キャリア形成に果たす役割は、しばしば見過ごされがちである。多くの若手研究者にとって、特に現地調査、他者への研修の提供、研究者のニーズ調査、あるいは普及活動などのスタッフ業務を通じた研究インフラへの関与は、非常に重要な経験、人脈、スキル構築の機会を提供する。これらの役務はキャリア形成に資するだけでなく、常勤の研究職や助成金獲得への足がかりとなることが多い。研究インフラ内での人材の入れ替わりは、インフラ自体にも影響をもたらすと言えるだろう。研究者の異動により、プラットフォームは専門知の損失に適応しなければならないが、まさにこの流動性こそ、研究インフラがデジタル人文学コミュニティの育成と専門化に成功している証なのである。

研究インフラはまた、研修、各種サービス、高品質なデータへのアクセスを提供することで、デジタル人文学プロジェクトへの参入障壁を大幅に引き下げてもいる。DARIAH-DE や Text+、専門情報サービス(Fachinformationsdienste, FID:資料収集にとどまらない研究図書館が提供するサービス)や、近年設立された Datenkompetenzzentren(HERMES や SODa 等)[8]といった関連イニシアティブが、ワークショップやその他の研修の機会を頻繁に提供している。これらの研修は修士課程の学生から経験豊富な研究者に至るまで幅広く、計算文学研究に必要なデジタルスキルの習得を支援しており、具体的には、大規模なテキストコレクションと適切な計算手法を用いるものである。こうした活動から得られる重要な教訓の一つは、研究インフラにとって、ハードウェアやサービス、データセットと同じくらい、コミュニティと専門能力が不可欠であるという事である。

実際に、これらのインフラの内部でも多くの研究が行われており、ウェブベースのサービス、データモデル、コーパス構築の標準や、自然言語処理(NLP)パイプラインの評価フレームワークといったテーマに及んでいる。Text+コンソーシアムにおける私の責務は、著作権保護下にあるテキスト資料をオープンに共有可能にするソリューションの開発と、その適合性の評価を行うことである。この分野では学術的要件、法的枠組み、オープンサイエンス原則、そして研究インフラに関わる問題が複雑に交錯している。ここで非常に具体的に現れ、しかし実際には研究インフラ整備全体に通底しているのは、研究志向のインフラ整備に内在するパラドックスと複雑さである。すなわち、インフラとして安定的で信頼でき、目立たない存在であることが求められる一方で、柔軟性が高く、研究の最新動向にあわせて常に更新されることもまた求められているのである。

(日本語訳:国立国会図書館 村田祐菜)

執筆者プロフィール

《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第83回

「ドイツ Exzellenzstrategie におけるデジタル・ヒューマニティーズの展開:2007–2025年の軌跡と第2期採択結果の分析」

ドイツ連邦政府と州政府が共同で推進する Exzellenzstrategie[1]は、2005年から継続する欧州最大規模の研究拠点育成プログラムである。年間約5億3900万ユーロ(約800億円)を投じる本戦略は、70の Exzellenzcluster を通じて、ドイツの大学における国際競争力のある研究分野の強化と学際的協力の促進を図っている。特にデジタル・ヒューマニティーズ(DH)分野では、7年間の長期助成による持続的な基盤整備が実現されている。本稿では、2007年の初期クラスターから2025年5月発表の第2期採択課題まで、ドイツにおけるDH 研究の発展過程を検証する。

Exzellenzinitiative 期(2005–2017)

Exzellenzstrategie の前段階である Exzellenzinitiative 期(2005年7月18日–2017年10月31日)[3]において、DH 研究は既に重要な位置を占めていた。2007年10月19日に採択されたミュンスター大学「Religion & Politik (宗教と政治)」クラスター[4]では、TEI 準拠のテキスト編集やデジタル地図作成などを支援する「デジタル技法助言拠点」が設立された。注目すべきは、クラスター終了後もこの助言拠点が大学の恒久的なインフラとして継続して運営されている点である。これは、Exzellenzstrategie が単なるプロジェクト資金の提供に留まらず、持続可能な研究基盤の構築を目指していることを明確に示している。

また、同じく2007年に採択されたのが、ベルリンの「TOPOI」クラスター[5]である。古代世界に関する広範な学際研究プロジェクトである TOPOI は、高度なデジタル技術を駆使して考古学的データ、文献資料、歴史地図などを統合し、巨大なデジタルアーカイブを構築した。地理情報システム(GIS)や3D モデリングなどの最先端技術を導入し、古代の社会構造や文化交流を多角的に分析する試みは、DH 研究の新たな地平を切り開いた。同クラスターは2019年に終了後、Berliner Antike-Kolleg に研究成果が継承された。

ハイデルベルク大学の「Asien und Europa im globalen Kontext」[6]クラスターも、DHの初期展開において重要な役割を果たした。このクラスターでは、アジアとヨーロッパの相互関係をグローバルな視点から再検討し、デジタルアーカイブやネットワーク分析などの手法を用いて、文化交流、知識伝播、社会変遷の動態を解明しようとした。特に、アジア各地に存在する膨大な歴史資料をデジタル化し、国際的な研究ネットワークを通じて共有する試みは注目すべきである。2019年の終了後、その研究成果は Heidelberg Centre for Transcultural Studies に引き継がれている。

Exzellenzstrategie 第1期(2019–2025)

第1期では57件のクラスターが採択され、各クラスターは年間300万~1000万ユーロの予算を獲得した。DH 関連の代表的事例として以下が挙げられる。

Understanding Written Artefacts (UWA)(ハンブルク大学)[7]は、23分野の人文科学と10分野の自然科学・情報科学を融合させた画期的な取り組みである。同クラスターは、数千点の高精細画像と OCR メタデータを集積している。特筆すべきは、コンピュータ科学者が開発した Pattern Analysis Software Tools (PAST)により、注釈なしの訓練データからでも印章、署名、図画などのパターン認識を可能にするAI技術を実現した点である。同クラスターは、2012年に設立されたハンブルク大学の書記文化研究センター(CSMC)の研究基盤を活用している。

Temporal Communities(ベルリン自由大学)[9]は、文学を国民や時代の枠組みを超えてグローバルかつ時代横断的に再定義する試みである。同クラスターは、デジタル技術を活用した文学研究の新たなアプローチを開発し、市民社会へのアウトリーチも積極的に実施している。

Africa Multiple(バイロイト大学)[10]は、アフリカ各国の研究拠点とのオンライン共同研究を推進し、地理的制約を乗り越えたデジタルコラボレーションモデルを構築した。

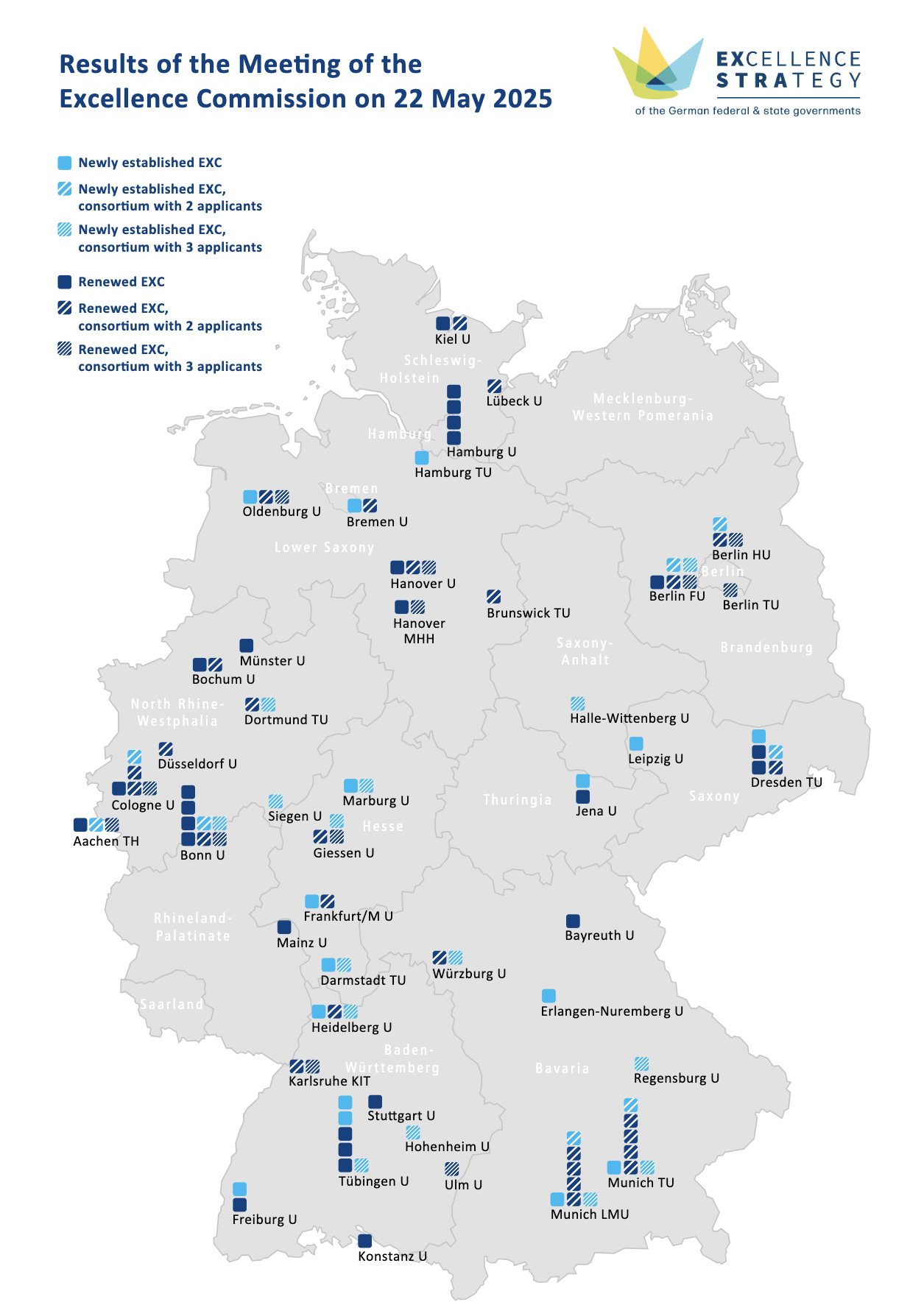

2025年 Exzellenzstrategie 第2期採択

2025年5月22日にボンの DFG 本部で発表された第2期(2026–2032)では、98件の応募から70件のクラスター(新規25件、継続45件)が採択された。年間総額約5億3900万ユーロが投入され、43の単一大学クラスター、18の2大学共同クラスター、9つの3大学共同クラスターという構成となっている。人文社会科学系は第1期と同様の比率を維持していると推定される。

継続が決まったUWAは第2期において「Concept & Method Units」を新設し、AIによる写本比較技術の高度化と学際的博士課程プログラムの整備を進める。これは、技術開発と人材育成を一体的に推進する戦略である。Africa Multiple も継続が決まり、第2期(2026年開始)では、「Digitale Praktiken」を含む6つの新たなテーマ分野が設定されている。

Cross-Cultural Philology(ミュンヘン大学)[11]は、5000年にわたる世界の文献学の伝統を文化横断的に比較研究する野心的なプロジェクトである。欧州中心主義的視点からの脱却を目指し、大規模なテキスト公開、AI による異同分析、MOOC(大規模公開オンライン講座)による国際的な研修プログラムの展開が計画されている。

第2期の DH 関連クラスターとして、上記の UWA と Africa Multiple の継続に加え、新規採択された Cross-Cultural Philology を含む3件が、ドイツにおけるデジタル・ヒューマニティーズ研究の中核の一部を形成することになるだろう。これらのクラスターは、技術革新と人文学研究の融合、国際的なネットワーク構築、次世代研究者の育成という共通の目標を掲げている。

Exzellenzstrategie の特徴と成果

ドイツの Exzellenzstrategie は、明確な「選択と集中」型のアプローチを採用している。年間約5億3900万ユーロが70のクラスターに重点的に投資され、31カ国から385名の国際的な専門家による厳格な評価により、世界水準が維持されている。制度的に学際的な協力が求められ、国家研究データ基盤(NFDI)や DARIAH-DE を通じて、連邦レベルでの統合的な研究基盤が構築されている点も特徴的である。

さらに、Exzellenzcluster では専用の研究施設建設も認められており、例えばハンブルク大学の CSMC は、最先端のイメージングラボや計算解析システムを備えている (図2)。Exzellenzcluster 一般では、エミー・ネーター独立研究グループやジュニアプロフェッサー制度を Exzellenzcluster に組み込み、構造的なキャリア形成を支援する仕組みも整っている。7年間の助成期間は、博士課程学生が独立した研究者へと成長するのに十分な時間を提供する。2025年9月1-5日にベルリンで開催予定のATRIUMサマースクールは、自動テキスト認識技術を人文学研究者に普及させる知識移転の好例である。Exzellenzstrategie は、長期的な基盤整備と大規模な学際研究を可能にし、持続可能な研究基盤の構築と次世代研究者の育成を通じて、DH を含むドイツの科学研究を発展させている。

- コメントを投稿するにはログインしてください